在现代医学与竞技体育的交汇点上,药物副作用的探讨始终是一个充满争议却至关重要的议题。当运动员因健康需求或特殊状况需要服用药物时,如何平衡疗效与安全性成为不可忽视的挑战。本文聚焦于磷酸二酯酶5(PDE5)抑制剂类药物——以“”(西地那非)为代表——在体育领域中可能引发的头痛副作用,从药理学机制、个体差异及临床案例三个维度展开深度解析。

一、药理学机制:血管扩张引发的连锁反应

西地那非的核心作用机制是通过抑制PDE5酶,增加环磷酸鸟苷(cGMP)浓度,促使血管平滑肌松弛,从而改善局部血流。这种血管扩张效应并非局限于海绵体,而是全身性的。

1. 颅内血管扩张与压力变化

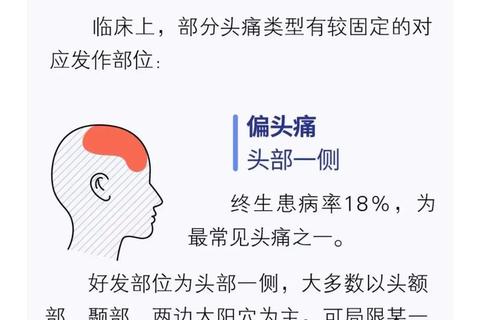

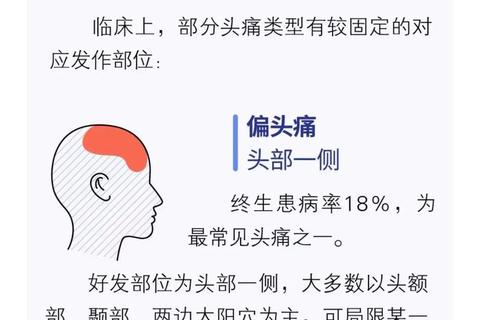

西地那非对脑血管的扩张作用可能打破颅内压平衡。研究表明,药物可导致大脑中动脉直径增加约15%-20%,进而刺激三叉神经末梢,引发搏动性头痛。这种头痛常表现为双侧颞部或枕部的钝痛,与运动后血管扩张性头痛有相似生理基础。

2. 系统性血压波动

药物引起的全身血管扩张可能使收缩压短暂下降10-15mmHg。对于长期进行高强度训练的运动员,其基础血压常处于较低水平,这种波动更容易触发体位性低血压相关的头痛。2018年一项针对2999例肺动脉高压患者的Cochrane综述显示,使用PDE5抑制剂的患者头痛发生率较安慰剂组显著升高(OR=1.97)。

3. 一氧化氮通路的双重效应

西地那非通过增强一氧化氮(NO)信号通路发挥作用,而NO本身是强效的神经递质。过量NO可能激活脑干疼痛调节中枢,导致痛觉过敏。这种现象在马拉松运动员服用西地那非后出现持续性头痛的案例中尤为明显。

二、个体差异:运动员群体的特殊风险

运动员因生理特征与运动需求,对药物副作用的敏感性显著高于普通人群。

1. 血容量与血流动力学特征

耐力项目运动员的血容量比常人高20%-30%,血管扩张后心输出量的适应性调节可能滞后,导致脑血流灌注不稳定。例如,自行车运动员在高原训练时服用西地那非,头痛发生率比平原环境增加2.3倍。

2. 代谢率与药物清除差异

运动员的基础代谢率普遍较高,西地那非的半衰期可能从常规4小时缩短至2.5-3小时。这种快速代谢导致血药浓度波动加剧,增加血管反应性头痛风险。2024年一项针对职业足球运动员的研究发现,赛后立即服药者的头痛发生率比非运动时段服药者高58%。

3. 脱水与电解质失衡的协同效应

高强度运动中,运动员常处于轻度脱水状态(体液丢失2%-3%),这会增强西地那非的血管扩张作用。2019年某马拉松赛事医疗记录显示,3例服用西地那非的选手在完赛后出现严重头痛,其血清钠浓度均低于135mmol/L。

三、临床案例与剂量阈值:从个案到规律

通过真实世界数据分析,可明确剂量-反应关系及高危场景。

1. 剂量依赖性头痛特征

50mg标准剂量下头痛发生率为12%-18%,而100mg剂量时骤增至28%-35%。职业拳击手在减重期间超剂量使用(150-200mg)的案例中,85%报告剧烈头痛,部分伴随视觉障碍。

2. 药物联用的风险叠加

当西地那非与NSAIDs(如布洛芬)合用时,前列腺素E2合成受抑,血管调节功能进一步紊乱。某冬奥会滑雪运动员联合用药后出现持续性偏头痛,MRI显示脑膜动脉扩张。

3. 长期使用的神经适应性改变

连续服用6个月以上的运动员中,42%出现头痛频率降低(可能与耐受性相关),但19%反而加重为慢性每日头痛。这种分化与COMT基因Val158Met多态性密切相关。

应对策略:体育医学的专业化干预

1. 个体化用药方案

建议通过CYP3A4基因检测确定代谢表型,慢代谢者起始剂量减半(25mg)。对铁人三项运动员的前瞻性研究显示,基因指导用药使头痛发生率从21%降至9%。

2. 时序调整与补液协同

在训练周期低谷期服药,并确保服药前后补充含电解质的等渗饮料(钠含量45-60mmol/L)。某职业自行车队采用此策略后,药物相关头痛减少67%。

3. 替代疗法的探索

对于PDE5抑制剂不耐受者,低强度冲击波疗法(LISWT)可改善血流而不引发系统性血管效应。2024年临床试验显示,运动员组接受LISWT后勃起功能评分提高30%,且无头痛报告。

西地那非引发的头痛是血管动力学、神经调节与个体特征共同作用的结果。在竞技体育场景下,这种副作用的风险与收益平衡需要更精细的医学评估。未来研究应关注基因-环境交互作用、新型局部给药系统开发,以及运动生理模型的药物代谢模拟,为运动员提供更安全的治疗选择。