篮球比赛中,禁区是决定胜负的兵家必争之地,而三秒区规则的存在,让这片区域的对抗充满策略与智慧的较量。从乔治·麦肯时代的三秒区扩张,到现代篮球的战术革新,这片4.88米×5.8米的长方形区域始终是攻防博弈的核心舞台。

一、三秒区的历史嬗变:从6英尺到战术革命

三秒区的诞生源于对篮球运动平衡性的追求。1951年,NBA首次划定6英尺(1.83米)宽的三秒区,试图限制乔治·麦肯的篮下统治力。这位湖人传奇中锋以场均23.1分的恐怖效率迫使联盟在1952年将禁区扩大至12英尺(3.66米)。随后,威尔特·张伯伦的单场100分神话,又在1965年催生出16英尺(4.88米)的现代三秒区标准。

2001年,奥尼尔的内线肆虐让NBA引入防守三秒规则:防守球员若未贴身盯防进攻球员,不得在禁区内停留超过3秒。这一规则彻底改变了内线防守逻辑,迫使中锋扩大防守范围,为外线突破创造空间。国际篮联(FIBA)则在2010年将梯形的三秒区改为与NBA相同的长方形,但未采用防守三秒规则,形成了战术体系的显著差异。

二、规则解析:时间与空间的精确切割

三秒区规则的核心在于时间限制与空间界定的双重约束:

1. 进攻三秒违例:当球队在前场控球时,任何进攻球员在对方三秒区停留超过3秒即违例。例外情况包括:

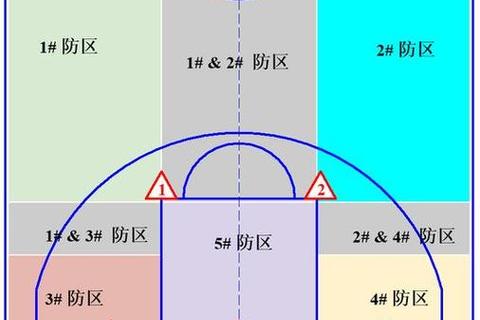

2. 防守三秒违例(NBA专属):防守球员在未贴身盯防对手时,禁区内停留超过3秒将判技术犯规,对手获得一罚一掷。

值得注意的是,三秒计时始于球队前场控球。若球在后场,或比赛计时钟停止(如暂停、犯规),计时均暂停。这种设计迫使进攻方必须快速决策,避免陷入阵地战僵局。

三、战术博弈:禁区攻防的微观战争

(一)进攻端的空间撕裂术

现代球队通过三秒区规则创造战术优势:

(二)防守端的空间封锁术

防守方则通过规则限制对手的禁区效率:

四、规则差异:NBA与FIBA的战术分野

三秒区规则的国际差异深刻影响比赛风格:

| 对比维度 | NBA规则体系 | FIBA规则体系 |

|-|--|--|

| 三秒区形状 | 长方形(4.88×5.8米) | 长方形(同NBA) |

| 防守三秒 | 存在 | 不存在 |

| 战术重心 | 外线突破+空间型内线 | 内线策应+团队传导 |

| 代表球员 | 安东尼·戴维斯、恩比德 | 戈贝尔、小加索尔 |

这种差异在2019年世界杯中体现尤为明显:字母哥在希腊队场均仅得14.5分,远低于NBA赛季的27.7分,主因是FIBA无防守三秒规则导致禁区拥堵。而NBA球员适应FIBA体系时,往往需调整突破节奏,如东契奇通过增加中距离抛射破解联防。

五、未来演变:科技与数据的规则重塑

随着运动科学的发展,三秒区规则可能面临新的调整:

1. 动态计时系统:通过芯片篮球与球员追踪技术,实现三秒违例的毫秒级精准判罚,减少争议。

2. 位置特异性规则:考虑引入“护框者特权”,允许特定内线球员延长禁区停留时间,增强战术多样性。

3. 青少年训练革新:美国AAU联赛已试点“4秒规则”,鼓励年轻球员快速决策,数据显示试点组别场均得分提升11%。

三秒区不仅是篮球地理上的坐标,更是战术创新的试验场。从麦肯到约基奇,从6英尺到数据驱动,这片区域始终在平衡与突破中推动篮球进化。正如帕特·莱利所言:“禁区是篮球的DNA,读懂它的人将掌握胜利的密码。”未来,随着科技与战术的融合,三秒区的规则博弈必将书写新的篇章。