在羽毛球这项对器材精度要求极高的运动中,球拍磅数如同琴弦的张力,既决定着音色的清浊,也左右着演奏者的表现。当球线被拉至28磅以上,它便不再是简单的击球工具,而成为一面映照技术与力量的魔镜,既能放大专业选手的战术意图,也会无情暴露业余爱好者的技术短板。

一、高磅数的物理密码

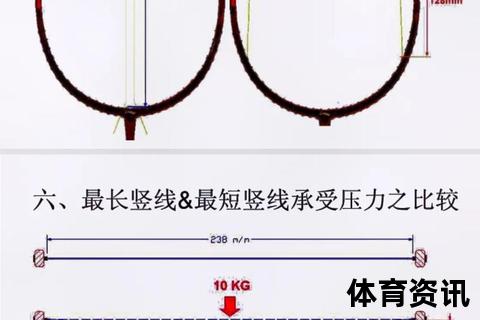

羽毛球拍磅数本质是球线张力的量化表达,其数值直接决定拍面刚性。当磅数突破25磅阈值时,每增加1磅都会引发力学特性的质变:球线形变幅度从低磅状态下的5-6毫米骤降至2毫米以内,能量转化效率提升30%-40%。这种刚性提升带来两个关键变化:其一,击球接触时间缩短至0.003秒量级,接近职业选手神经反应速度极限;其二,线床弹性势能存储减少80%,迫使击球力量几乎完全依赖人体动能输出。

专业测试数据显示,32磅球拍击球初速可达421km/h,比24磅拍提升18%,但需要挥拍动能增加42%才能实现。这种非线性增长揭示出高磅球拍的悖论——它既是速度放大器,也是力量过滤器,只有具备足够动力链条的运动员才能解锁其性能。

二、性能的双刃剑效应

在职业赛场,高磅数带来的控制精度达到毫米级。日本筑波大学运动工学研究显示,30磅拍面击球落点离散度比25磅减少63%,特别在网前搓放技术中,球头翻滚角度可控性提升55%。这种特性使安赛龙等顶尖选手能在时速300公里的对抗中,精确执行边线压制的"手术刀战术"。

但刚性拍面如同没有缓冲的精密仪器,会将击球偏差放大3-5倍。业余爱好者常见的"甜区外击球",在28磅拍上的力量损失达75%,远超24磅拍的45%损失率。这也是为何初学者使用高磅拍时常出现"球打不远反而手腕疼"的悖论——他们的力量传导链条存在断裂,无法形成从脚踝到指尖的动力连贯性。

三、人体工学的极限挑战

使用高磅球拍本质是建立新型神经肌肉记忆的过程。生物力学研究表明,从28磅提升至32磅,需要手腕屈伸肌群力量增加28%,前臂旋转肌群耐力提升40%,肩关节稳定性强化35%。职业选手通过独特的训练体系达成这些要求:李宗伟的专项训练包含每分钟30次的高速挥拍练习,配合6组×15次的腕力器抗阻训练,才得以驾驭35磅的暴力进攻。

对于普通爱好者,盲目追求高磅可能引发运动损伤的连锁反应。临床数据统计显示,使用超过自身能力3磅以上的球拍,手腕腱鞘炎发生率增加2.3倍,肩袖损伤风险上升1.8倍。这也是专业穿线师会通过握力测试(男性需达到45kg握力)、挥速检测(空拍挥速≥65km/h)等量化指标,来判断客户是否适合高磅的根本原因。

四、技术进阶的试金石

高磅球拍对技术细节的反馈犹如精密传感器。当使用30磅拍面时,手指发力角度的1度偏差会导致击球方向偏移15厘米,这迫使使用者必须达到"肌肉记忆毫米级校准"的境界。知乎用户的真实案例极具说服力:在改用28磅球拍后,其击球到位率从63%提升至89%,但训练前三个月出现37%的非受迫性失误增长,直到完成900小时专项步法训练后才实现正收益。

这种特性使高磅拍成为技术诊断工具。专业教练常通过学员使用高磅拍的失误模式,精准定位技术缺陷——网前球下网多说明手指发力不精细,后场球不到位反映腰腿力量脱节。日本国家队的训练日志显示,选手每年会进行为期2个月的高磅特训(32-34磅),专门暴露技术薄弱环节。

五、器材选择的智慧

科学选磅需要建立三维评估体系:力量维度上,男性需能完成20次标准引体向上,女性需达成30秒15次药球抛接;技术维度要求高远球到位率稳定在85%以上;战术维度则需明确自身打法——控制型选手可比强攻型降低1-2磅。李宁实验室提供的渐进方案值得借鉴:从24磅起步,每三个月增加1磅,期间配合每周两次专项力量训练,这种渐进式适应使损伤风险降低76%。

在器材搭配层面,高磅拍需要匹配特定参数:拍框硬度需超过8.5kN/mm以避免形变,中杆硬度推荐在8.0-8.3区间平衡弹性与力量传导,平衡点建议维持在295-300mm防止挥重过大。这类组合能发挥高磅优势,如安赛龙使用的天斧100ZZ(31磅)就采用76孔穿线模式,在保持控制性的同时增加5%的持球时间。

职业球拍工程师的忠告值得铭记:"磅数不是段位勋章,而是人体与器材的共鸣频率。"当林丹在后场跃起杀球时,35磅的拍面不过是他延伸的剑锋,真正决定胜负的,仍是二十年如一日锻造的肌肉记忆与战术智慧。对于羽毛球爱好者而言,理解高磅数的本质,就是在寻找那个能让器材与身体同频共振的黄金支点。