中国男子篮球职业联赛(CBA)历经30年发展,其赛制体系已形成兼具竞技性与商业化的成熟框架。2024-2025赛季作为联赛迈向而立之年的关键节点,通过46轮常规赛的精密编排,既延续了传统强队争霸的经典格局,也为新兴势力崛起创造了空间。本文将从赛制革新、进程划分、竞争格局三个维度,深度解析这一赛季的独特之处。

一、赛制框架:46轮博弈背后的精细化设计

CBA常规赛采用“蛇形分组+主客场双循环”模式,20支球队依据上赛季排名分为四组(A-D组),每组5队。同组球队进行4次对决(2主2客),跨组球队则交锋2次(1主1客),最终构成每队46场比赛的完整赛程。这种设计既保证了强队间的对抗强度,又通过跨组交叉赛平衡竞争公平性。

在排名规则上,联赛采用“胜率优先、胜负关系次之、得失分率兜底”的三级判定体系。若两队胜率相同,则直接对话胜场多者居前;若三队及以上胜率相同,则依次比较相互间胜负场数、得失分率,最终以总得失分率决出名次。这一机制迫使球队在关键卡位战中必须全力以赴,避免因小分劣势错失季后赛席位。

外援政策的调整为赛季注入新变量。本赛季实行“4外援注册+4节7人次”规则,前三节每节最多2人次,第四节限1人次。此举既提升了比赛观赏性,也考验着教练团队对外援的轮换策略——如何在高强度对抗中平衡本土球员与外援的战术权重,成为各队破解的关键课题。

二、赛季进程:三阶段演绎的攻防史诗

第一阶段(2024.10.12-11.6)

揭幕战辽宁本钢对阵浙江稠州金租的强强对话拉开序幕,卫冕冠军以主场优势先声夺人。此阶段10轮赛事中,新疆伊力特凭借赵睿与外援多米尼克·琼斯的后场组合取得10胜2负,展现出争冠实力;而深圳马可波罗因内线核心沈梓捷伤停,仅获2胜11负,埋下后续逆袭的伏笔。

第二阶段(2024.11.27-2025.1.25)

25轮鏖战成为战术试验场。北京北控引进萨林杰与沈梓捷组成“双塔”,场均禁区得分跃居联盟第三;山西汾酒则凭借张宁、原帅的锋线组合,打出联盟最快的攻防转换节奏。此阶段最大黑马当属青岛国信制药,杨瀚森作为新秀中锋场均贡献18.5分11.2篮板,率队跻身前八。

第三阶段(2025.3.5-3.31)

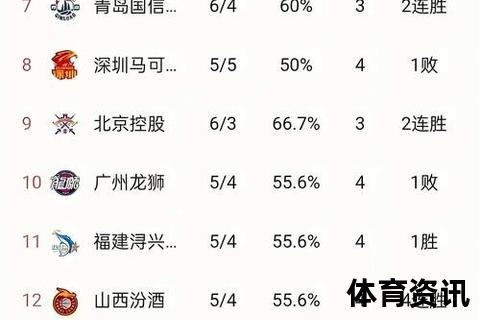

最后14轮的冲刺阶段呈现白热化竞争。辽宁本钢与广东东莞大益的两次“辽粤大战”(12.30、3.5)直接影响前四排位;北京控股与山西汾酒的“三分对轰”创下单场合计46记三分纪录;而山东高速凭借陶汉林与吉伦沃特的内外结合,成为唯一双杀新疆的球队。至3月25日,前12名球队胜率差仅3场,季后赛门票争夺空前激烈。

三、竞争格局:数据驱动的势力版图变迁

从球队效能看,进攻效率前三的浙江稠州(118.3)、辽宁本钢(116.8)、山西汾酒(115.4)均采用“快节奏+多持球点”战术,场均助攻分别达到28.7、26.9、25.3次。而防守端,新疆伊力特以场均失分98.2分领跑,其2-3联防使用率达37%,限制对手三分命中率至31.5%。

球员表现层面,外援主导得分榜但本土力量崛起。山西外援布朗以场均28分居首,而胡金秋(浙江方兴渡)以本土球员最高的24.1分紧随其后。新生代中,杨瀚森(青岛)与廖三宁(北控)分别贡献2.3次封盖和4.1次助攻,标志着00后球员开始承担核心角色。

四、焦点透视:政策与市场的双重博弈

联赛缩减常规赛轮次(52→46轮)的决策,实则为国家队赛事预留窗口期。但压缩赛程导致各队伤病率同比上升12%,广东东莞大益因周琦转会引发内线真空,不得不启用王少杰等替补球员。与此首届CBA俱乐部杯的引入(2025.11、2026.2)以单场决胜制填补休赛期空白,其10分钟每节的快节奏赛制,或将重塑球员的竞技适应性。

商业价值方面,本赛季场均上座率达78.6%,较上季增长5.3%。北京首钢引入周琦后,五棵松体育馆连续12场售罄;而郭艾伦转会广州龙狮,使其社交媒体关注量暴涨210%。这些数据印证了球星效应对联赛品牌提升的杠杆作用。

在传承与变革中寻找平衡

2024-2025赛季CBA常规赛的46轮征程,既是传统豪强巩固地位的角斗场,也是新生代破局的试验田。当4节7人次的外援政策碰撞本土青训成果,当蛇形分组的战略设计遭遇突发伤病,联赛在竞技性与商业化的平衡木上不断校准。随着季后赛临近,这些常规赛积累的战术储备、球员状态与团队韧性,将成为决定最终王座归属的核心变量。对于职业体育而言,这或许正是其魅力所在——在确定性的赛制框架下,永远充满不确定性的热血交锋。