在体育史上,很少有运动员像刘翔一样,既承载着整个民族的期待,又陷入舆论的漩涡中心。从雅典奥运会以12秒91打破世界纪录的巅峰时刻,到北京、伦敦两届奥运会的退赛争议,这位曾被誉为“亚洲飞人”的运动员,用职业生涯的跌宕起伏,揭开了一个关于竞技体育、商业利益与人性困境的复杂叙事。

一、巅峰与阴影:从民族英雄到舆论风暴

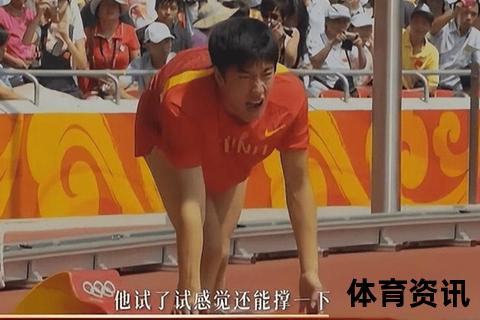

2004年雅典奥运会上,21岁的刘翔以绝对优势夺得男子110米栏冠军,成为首位在奥运田径直道项目夺冠的黄种人。此后,他连续打破世界纪录、斩获世锦赛冠军,商业价值与国民期待同步飙升。截至2008年,刘翔代言品牌超过20个,个人商业收入达数亿元,其形象被塑造成“不可战胜的东方神话”。正是这种完美叙事埋下了危机的种子——当2008年北京奥运会刘翔因跟腱断裂退赛时,公众的失望与愤怒瞬间爆发,鸟巢九万名观众中有人当场撕碎门票,网络上“刘跑跑”“骗子”的骂声铺天盖地。

这场风暴的核心矛盾在于信息黑箱与利益博弈。根据国家田径队前教练孙海平披露,刘翔的右脚跟骨存在先天结构异常,长期高强度训练导致跟腱钙化和骨刺增生。北京奥运会前,他采用“以痛止痛”的封闭治疗,但赛前半小时的检录等待让伤势彻底失控。这些关键信息被田管中心严密封锁,直至退赛后48小时才对外说明。这种信息不对称直接导致公众产生被欺骗感,尤其是高价购入决赛门票的观众,发现票面800元的门票在退赛后暴跌至200元,经济损失加剧了舆论的反弹。

二、体制之困:举国体制下的运动员困境

刘翔的两次退赛绝非个人选择,而是多重权力结构博弈的结果。在举国体制下,运动员的参赛权、治疗决策甚至商业代言均受制于体育主管部门。2008年退赛后,刘翔曾试图与姚明外出散心,却在途中被紧急召回;2012年伦敦奥运会前,时任上海市体育局局长李毓毅明知其跟腱断裂,仍强令打封闭针参赛,只为政绩需求。这种体制性压迫,使得刘翔成为“三重仆役”——国家的竞技工具、商业的变现载体、公众的情绪出口。

更值得深思的是伤病管理的系统性失范。刘翔的医疗记录显示,其跟腱问题早在2007年世锦赛就已显现,但为了备战奥运,田管中心选择风险极高的保守治疗。伦敦奥运会前,耐克团队甚至提前制作好“13亿人陪你单腿蹦”的广告预案,商业利益凌驾于运动员健康之上。这种“带伤上阵”的文化,在举国体制中并非孤例——姚明曾带骨裂征战NBA导致提前退役,王治郅因拒绝回国参赛遭封杀,均折射出相似逻辑。

三、舆论嬗变:从集体愤怒到迟来的反思

公众对刘翔的指责,本质是期待落空的情绪宣泄与认知失调。在雅典夺冠后,刘翔被抽象为“民族精神”的符号,其人性维度被彻底遮蔽。当符号化的英雄形象崩塌时,公众将商业代言视为“欺骗”的证据,却忽视了刘翔个人仅能分得商业收入的五成,更多利益流向体育主管部门和经纪公司。这种认知偏差在社交媒体时代被放大,形成“塔西佗陷阱”——越是解释,越被质疑。

随着时间推移与信息解密,舆论发生了微妙转向。2024年李毓毅贪腐案曝光后,央视名记韩乔生披露刘翔退赛内幕,微博话题欠刘翔一个道歉登上热搜。这标志着公众开始从情绪批判转向制度反思:当运动员成为体制与商业的共谋对象时,个体命运如何避免沦为代价?这种转变也体现在体育管理层面——2025年《运动员医疗保障条例》的出台,明确要求重大赛事前必须公示运动员健康评估报告。

四、超越争议:体育精神的重新定义

刘翔事件的最大启示,在于解构“唯金牌论”的单一价值体系。他职业生涯48次国际大赛斩获36金6银3铜的成绩,远超两次退赛的遗憾,但公众记忆往往被极端事件锚定。这种认知偏差暴露出体育文化的深层矛盾:当竞技成绩与商业价值深度绑定,运动员的伤病成为必须隐藏的“污点”,体育精神异化为数字游戏。

如今,刘翔已转型为青少年田径推广大使,其社交媒体账号下,年轻一代更多讨论着他七步上栏的技术革新,或是2011年世锦赛被罗伯斯拉手后的大将风度。这种代际认知差异,或许预示着中国体育文化正在走向成熟——从崇拜不败神话,到理解竞技体育的本质是突破人类极限的勇气,而非永远胜利的承诺。

刘翔的故事,终将成为中国体育转型期的时代注脚。它提醒我们:当掌声与骂声褪去,真正的体育精神,应当是对人类身体与意志的敬畏,是对每一个敢于挑战极限的生命的尊重。