在职业体育的璀璨星河中,德里克·罗斯的名字始终与“天赋”“坚韧”和“遗憾”紧密相连。这位NBA历史上最年轻的MVP,用他闪电般的突破与不屈的意志书写了一段充满悲彩的传奇。从芝加哥的贫民窟到篮球殿堂的顶峰,罗斯的职业生涯不仅是一部个人奋斗史,更是一本关于运动损伤与康复的医学教科书。本文将深入剖析他职业生涯中的关键伤情,并追踪其背后的康复逻辑与人性挣扎。

一、天赋绽放与隐患初现

2008年以状元身份进入NBA的罗斯,凭借爆炸性的身体素质和极具观赏性的突破迅速征服联盟。2010-11赛季,他以场均25分、7.7助攻的数据带领公牛登顶常规赛,22岁即斩获MVP。这种“不减速变向”的暴力美学背后,早已埋下隐患。

罗斯的打法对下肢关节的冲击远超常人:单脚落地习惯导致膝盖承受垂直冲击力的同时伴随横向扭矩,而频繁的急停变向使踝关节韧带反复拉伸。2012年前,他已因手腕、脚趾、背部等部位累计缺席近20场比赛。这些“小伤”虽未动摇其核心战力,却为后来的灾难性伤病提供了生理预警。

二、十字韧带撕裂:职业生涯的转折点

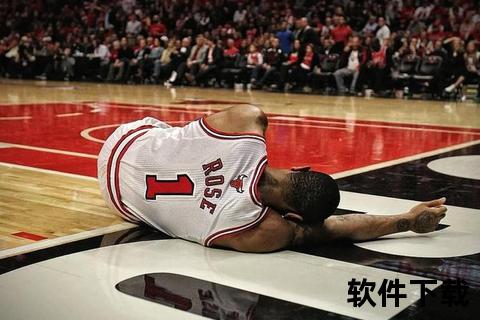

2012年4月28日,公牛对阵76人的季后赛首战中,罗斯在一次无对抗起跳后倒地,左膝前十字韧带(ACL)完全撕裂,直接导致赛季报销。这一伤病的医学逻辑在于:ACL作为稳定膝关节的核心韧带,其撕裂会破坏关节力学结构,引发半月板磨损和软骨退化。术后康复需8-12个月,但罗斯的心理创伤更为深远。他坦言:“核磁共振检查时,我第一次感到孤独。那一刻,我知道自己再也回不到从前了。”

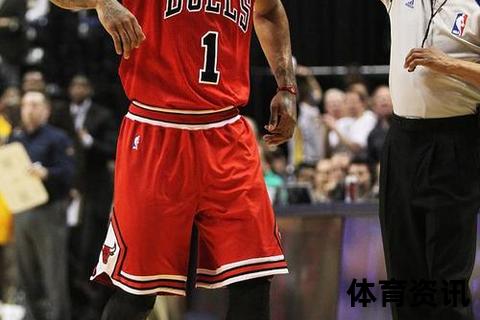

公牛队医布莱恩·科尔主导的手术虽成功,但随后的康复进程充满波折。2013年复出后仅10场比赛,罗斯右膝半月板再次撕裂,被迫接受二次手术。医学专家指出,ACL损伤后,膝关节稳定性下降导致代偿性发力,加之罗斯未彻底纠正落地姿势,使得半月板成为“多米诺骨牌”中的下一环。

三、恶性循环:伤病复发的深层逻辑

2015年后,罗斯的伤病呈现“多点爆发”特征:脚踝扭伤、眼眶骨折、肘部碎骨等问题接踵而至。运动医学领域将此类现象归因于生物力学链断裂:核心关节(如膝盖)的功能退化迫使其他部位超负荷代偿。例如,脚踝扭伤频发可能与膝盖力量不足导致的步态调整有关。

锡伯杜教练的战术体系亦被诟病。公牛时期,罗斯场均出战37.4分钟,高强度防守与频繁突破进一步透支其身体。NBA训练师杰夫·斯托茨指出:“半月板损伤的修复窗口极短,过早复出会显著增加二次撕裂风险。” 这种“身体透支-代偿损伤-仓促复出”的恶性循环,最终将罗斯推向“玻璃人”的深渊。

四、康复哲学:从技术革新到心理重建

罗斯的康复历程体现了现代运动医学的进步与局限。2017年右膝半月板修复手术中,医生采用部分切除而非全部摘除的方案,最大限度保留关节减震功能。2021年脚踝手术引入富血小板血浆(PRP)注射技术,将恢复周期缩短至6周。技术手段无法完全弥补身体损耗。罗斯坦言:“从ACL撕裂到退役,我每一天都在忍痛打球。”

心理层面的重建同样关键。经历多次赛季报销后,罗斯从“飞天流”转型为中距离策应型控卫,2018年在森林狼砍下50分的经典战役,标志着他与伤病的和解。这种“功能性代偿”策略,成为大伤球员延续职业生涯的范本。

五、遗产与启示:超越伤病的体育精神

2024年,罗斯宣布退役,公牛队为其举行球衣退役仪式。他的职业生涯留下两组矛盾数据:3次半月板撕裂、2次ACL手术、超过200场因伤缺席;以及1座MVP奖杯、3次全明星和单场50分的涅槃纪录。

从医学角度看,罗斯案例揭示了运动损伤预防的三大核心:

1. 技术矫正:优化落地姿势(如双脚缓冲、重心分散)以减少关节冲击;

2. 负荷管理:避免过度使用主力球员,科学规划训练与比赛时长;

3. 康复耐心:延长恢复周期以确保软组织完全修复,而非仅关注骨骼愈合。

而对于体育精神,罗斯的坚韧诠释了另一种胜利——在与伤病的对抗中,他从未放弃对篮球的热爱,这种“向死而生”的勇气,或许比总冠军戒指更接近运动的本质。

德里克·罗斯的故事,是一曲关于人类身体极限与意志力的双重史诗。他的伤病史不仅为运动医学提供了珍贵案例,更让世人看到:真正的传奇,不在于永远屹立巅峰,而在于每一次跌倒后,仍能以新的姿态重新定义自己。正如风城玫瑰凋零时,花瓣飘散的方向,永远朝着下一个春天。