在竞技体育的精细化管理中,体重的精确测量与单位转换是运动员健康管理、训练计划制定的基础环节。一名职业拳击选手在赛前称重时发现体重计显示74kg,他需要立即判断是否符合参赛标准;一位健身爱好者在制定增肌计划时,面对食谱中标注的食材重量单位差异感到困惑——这些场景背后,都离不开公斤与市斤单位转换的核心逻辑。

一、单位体系的演变与换算逻辑

1. 国际单位制与传统市制的分野

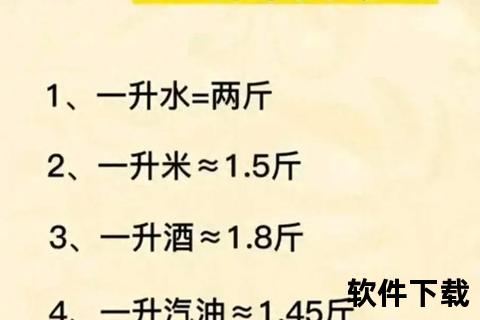

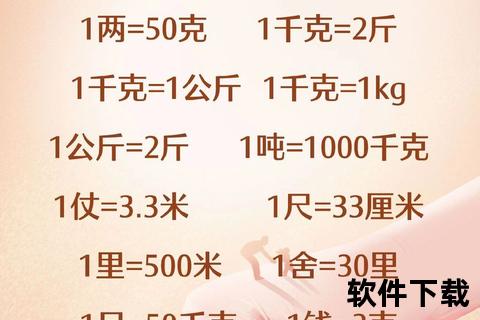

公制单位中的“公斤”(kilogram,符号kg)源于法国大革命后对标准化测量的追求,1889年国际计量大会将“国际千克原器”定义为质量基准,形成全球通用的科学体系。而中国传统的“市斤”则可追溯至秦汉时期的衡制,1市斤等于500克,具有鲜明的地域文化特征。两者的换算关系在1959年国务院《关于统一计量制度的命令》中明确:1公斤=2市斤。

2. 换算公式的数学表达与实践验证

根据公式 市斤=公斤×2 ,74kg转换为市斤的计算过程为:

74×2=148市斤

这一结果在多个权威来源中得到验证。例如,国际单位转换平台显示74kg直接对应148市斤,百度知道等问答社区也通过用户互动确认了该结果的准确性。值得注意的是,部分网页(如网页34)曾出现“1斤=5公斤”的错误表述,但通过交叉验证其他资料可知此为排版疏漏,实际应为“1公斤=2市斤”。

二、体育场景中的单位应用案例

1. 运动员体重分级管理

在格斗类运动中,公斤与市斤的转换直接影响参赛资格。以综合格斗(MMA)为例:

2. 训练器械的重量校准

力量训练中,杠铃片的单位标注差异可能影响训练效果:

通过建立双轨制对照表(表1),可提升训练效率:

| 公斤(kg) | 市斤 | 常见应用场景 |

|-||-|

| 20 | 40 | 女性哑铃训练起始重量 |

| 74 | 148 | 男性杠铃硬拉标准重量 |

| 100 | 200 | 力量举比赛最低门槛 |

3. 运动营养的精准配比

职业运动员的蛋白质摄入量常按体重比例计算。例如74kg的足球运动员,每日蛋白质需求为1.6g/kg,即:

三、单位转换的常见误区与解决方案

1. 概念混淆引发的计算错误

2. 非整数转换中的精度损失

当遇到6.74kg等非整数时:

3. 跨文化场景的沟通障碍

国际赛事中,欧洲教练使用公斤制,而中国基层训练仍保留市斤习惯。可通过以下方式弥合差异:

四、数字化工具推动的计量革新

现代体育管理中,单位转换已从人工计算转向智能化:

1. 物联网称重系统:自动同步公斤/市斤/磅数据至教练端APP

2. 营养配餐软件:输入74kg体重后,自动生成市斤制食材采购清单

3. 跨国赛事数据平台:实时转换运动员体重信息(如英超球员数据中74kg→148市斤→162.8磅)

五、未来趋势:单位体系融合与标准化

随着中国体育国际化程度加深,市斤制正逐步向公斤制过渡:

这种变革既保留了传统文化符号,又实现了与国际标准的无缝对接,正如74kg这个数字所象征的——它不仅是148市斤的物理质量,更是中国体育计量体系走向精确化、全球化的重要刻度。

通过深入解析单位转换背后的科学逻辑与实践价值,运动员、教练员及相关从业人员可更高效地突破计量壁垒,将更多精力集中于技术打磨与成绩突破。这种微观层面的精确性管理,正是现代竞技体育从“经验驱动”迈向“数据驱动”的关键基石。