台球的触感与滚动轨迹,往往取决于那颗直径不足六厘米的小球所蕴含的材质奥秘。从贵族象牙到现代合成树脂,这颗球体的演变不仅是材料科学的突破史,更折射出人类对运动精度的极致追求。

一、材质演变:从自然馈赠到人工创造

1. 原始探索期(15-18世纪)

台球诞生初期,木质与黄铜是最早的试验品。15世纪英国贵族用马球杆击打木球的场景,奠定了这项运动的基本形态,但木材易变形、黄铜过重的缺陷限制了技术发展。17世纪,随着殖民贸易带来的象牙风潮,单颗象牙仅能制作5枚台球的奢侈工艺,将这项运动推向了皇室特权的巅峰。据史料记载,19世纪英国每年需消耗上万头大象的象牙,高昂成本使台球长期局限于上流社会。

2. 合成材料革命(19-20世纪)

1868年纽约台球公司的万元悬赏,催生了工业史上的重要突破。美国化学家海亚特研制的硝化纤维素球,首次以樟脑、酒精混合材料替代象牙,尽管存在易爆隐患,却开启了塑料球时代。1920年石碳酸脂铸球技术进一步降低成本,而真正奠定现代标准的酚醛树脂在二战后成为主流。这种材料354℃的熔点、1.573g/cm³的密度特性,使其兼具耐磨性与稳定性,至今仍是职业赛事指定材质。

3. 现代多元化发展(21世纪)

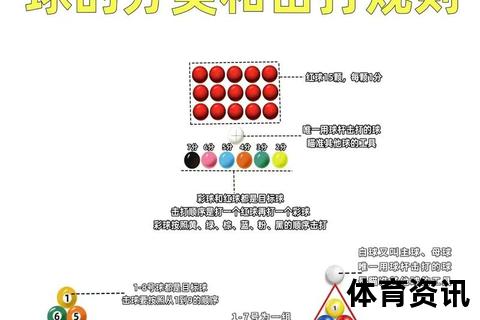

当前台球材质形成三聚氰胺树脂与酚醛树脂双轨并行的格局。前者凭借更优的颜料吸附性,广泛应用于彩色球制作;后者则在国际比赛中以抗冲击力(可承受250℃摩擦高温)保持统治地位。2018年行业数据显示,顶级赛事用球的圆度误差不超过0.01毫米,重量公差严格控制在0.1克以内,材质均质化技术已实现分子级精密调控。

二、核心原料的物理密码

1. 酚醛树脂:竞技场的王者

作为首个人工合成热固性塑料,酚醛树脂通过苯酚与甲醛缩聚反应形成三维网状结构。其洛氏硬度可达120HRC,耐磨系数比传统材料提升3倍以上,这解释了为何职业选手强力击球时,球体表面仍能保持镜面光泽。实验室测试表明,该材质在30公里/小时撞击下形变率低于0.05%,确保比赛中的运动轨迹精确度。

2. 三聚氰胺树脂:色彩与功能的平衡

C₃H₆N₆的分子结构赋予其独特优势:在pH值5.5-6.5的微酸环境中,能与甲醛形成稳定共价键,使颜料分子牢固嵌入材质内部。工业化生产中,通过13道工序、23天周期完成的渐进式固化工艺,既保证了色彩饱和度,又使成品球吸水率低于0.2%,避免湿度变化引发的重量偏差。

3. 复合材料的创新尝试

近年出现的碳纤维增强树脂(CFRP)台球,通过层叠0.1毫米单向预浸料,使球体各向同性指数提升至98%。尽管成本高达传统球的5倍,但其在-20℃至60℃环境中的性能稳定性,正推动着极地台球赛事等特殊应用场景的发展。

三、制造工艺的精度之战

1. 象牙时代的匠人精神

19世纪象牙球制作需经历选料、切割、粗磨、精磨等17道工序,匠人凭借手感将重量误差控制在0.3克内。现存大英博物馆的1821年象牙球套装,经激光扫描显示直径波动仅0.12毫米,展现了前工业时代的手工精度巅峰。

2. 现代工业化精密制造

当代生产线通过三大核心技术实现量产标准化:

3. 表面处理的纳米革命

2024年中国厂商推出的“星舰”系列台球,采用类金刚石(DLC)镀膜技术,将表面摩擦系数从0.15降至0.08。这项源自航天工业的工艺,使球的滚动距离延长12%,旋转稳定性提升20%,重新定义了职业选手的杆法极限。

四、材质选择的竞技哲学

在2025年斯诺克世锦赛中,选手对材质的敏感度已达专业级:

随着生物基树脂材料的研发突破,未来台球或将进入环保时代。德国某实验室已成功从玉米淀粉提取聚乳酸(PLA)合成物,其抗冲击性能达传统材料的87%,而碳足迹减少62%。这场持续六百年的材质进化史,仍在书写着运动与科技交融的新篇章。