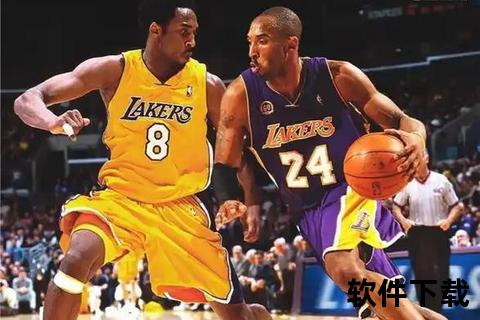

在NBA的历史长河中,湖人与凯尔特人的对决始终是王朝更迭的象征。2010年的总决赛第七场,不仅是两支豪门第12次总决赛交锋,更是一场关于尊严、复仇与篮球本质的终极较量。这场被称为“防守时代绝唱”的战役,以科比·布莱恩特为首的湖人队在13分劣势下逆转凯尔特人,不仅终结了“黄绿恩怨”的新篇章,也为现代篮球留下了难以复刻的经典模板。

历史宿怨:跨越半个世纪的对抗

自1959年首次总决赛相遇以来,湖人与凯尔特人的较量便承载着NBA最深厚的文化对立。截至2010年,凯尔特人以17座总冠军奖杯领先湖人的15座,而两队此前11次总决赛交锋中,绿衫军9次胜出。2008年的总决赛失利,更是深深刺痛了科比——他在波士顿主场目睹对手捧杯,彼时加内特怒吼“一切皆有可能”的画面成为其职业生涯的转折点。这场失败催生了科比“剪下皮尔斯夺冠照片以自勉”的著名故事,也奠定了2010年复仇之战的基调。

复仇之路:从阵容升级到心理博弈

2008年休赛期,湖人通过交易得到阿泰斯特(后改名慈世平),补强了外线防守硬度;凯尔特人则引入拉希德·华莱士,试图以经验丰富的老将巩固内线。两支球队的战术核心均未改变:湖人延续三角进攻体系,依赖科比的无解单打与加索尔的高位策应;凯尔特人则以“三巨头”为核心,辅以隆多的组织串联,主打团队防守与阵地战。

心理层面的博弈同样关键。科比在2009年夺冠后直言:“若不能击败凯尔特人,这个冠军将失去意义。”而凯尔特人中锋帕金斯在2010年总决赛第六场的意外受伤(右膝韧带撕裂),成为系列赛的转折点。失去内线屏障的绿衫军,在抢七战中被迫调整防守策略,为湖人的逆转埋下伏笔。

战术对抗:铁血防守与巨星意志

2010年总决赛被普遍视为“现代篮球防守强度的巅峰”。七场比赛中,两队场均得分仅为91.7分(湖人)和90.3分(凯尔特人),投篮命中率均低于44%。湖人主教练菲尔·杰克逊采用“盒子战术”(Box-One),以阿泰斯特单防皮尔斯,同时以加索尔和拜纳姆构筑禁区联防,限制加内特的低位进攻。凯尔特人则以车轮战消耗科比,迫使后者在第七场24投仅6中,却未能阻挡其通过15次罚球贡献23分。

加索尔的角色升级成为湖人取胜的关键。他在系列赛场均贡献18.3分11.3篮板,尤其在第七场抢下18个篮板(其中9个前场篮板),彻底压制了凯尔特人内线。反观凯尔特人,雷·阿伦受困于湖人外线纠缠,三分命中率跌至29.3%,与2008年总决赛形成鲜明对比。

第七场:一场定义时代的肉搏战

2010年6月18日的斯台普斯中心,比赛从一开始便陷入窒息般的防守缠斗。首节双方合计仅得37分,科比前7投全失,凯尔特人凭借加内特的高效表现一度建立13分领先。湖人在第四节展现韧性:阿泰斯特命中两记关键三分,费舍尔在终场前3分钟投中反超比分的远射,而科比最后时刻的突破分球助攻阿泰斯特锁定胜局。

这场比赛的统计数据堪称“反现代篮球”的缩影:

赛后,科比紧握总冠军奖杯时颤抖的双手,以及加内特低头离场的画面,成为NBA历史上最具张力的瞬间之一。

历史意义:防守时代的落幕与精神遗产

2010年总决赛的胜利,使湖人以16冠追近凯尔特人的17冠,科比则凭借场均28.6分8.0篮板3.9助攻的表现,蝉联总决赛MVP。但更深层的意义在于,这场系列赛标志着“肌肉碰撞时代”的终结。此后,NBA规则逐步倾向于鼓励进攻,三分球与快攻成为主流,类似2010年的防守强度再未重现。

对球员而言,这场比赛成为生涯的分水岭。科比在此后步入职业生涯晚期,而凯尔特人“三巨头”逐渐解体;加索尔凭借此战摆脱“软蛋”质疑,阿泰斯特则用一座冠军证明了自己的价值。

超越胜负的篮球本质

2010年湖人与凯尔特人的对决,超越了单纯的胜负之争。它是一场关于坚韧(湖人第四节逆转)、牺牲(科比让出球权)、宿命(黄绿世仇)与时代(防守至上)的多重叙事。正如菲尔·杰克逊所言:“这是篮球最原始的模样——你必须为每一寸空间流血。” 如今回望,这场战役不仅是科比职业生涯的巅峰注脚,更是篮球运动在商业化浪潮中保留纯粹竞技精神的最后见证。