在中国传统家庭文化中,亲属称谓不仅是血缘关系的标识,更承载着礼仪与情感的纽带。正确使用亲属称谓,既能体现对家族的尊重,也能避免社交中的尴尬。本文将从定义、历史、文化差异等角度,系统解析“姐姐的儿子”应如何称呼,并提供实用建议。

一、核心定义:外甥与侄子的本质区别

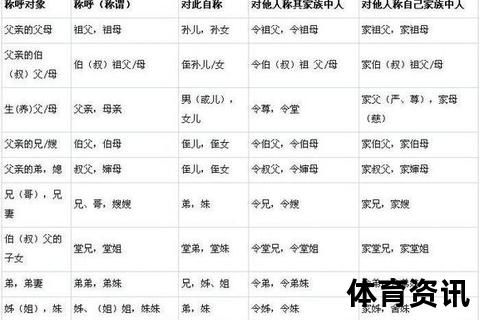

姐姐的儿子应称为“外甥”,这一称谓明确体现了亲属关系中的“内外有别”。根据传统亲属制度:

这一区分源于中国传统父系社会的宗法制度,即以父系血缘为家族传承的核心。姐姐作为女性,其子女属于“外亲”,故需加“外”字以示区别。

常见误区与纠正

1. 误将“外甥”与“侄子”混用:部分方言区或年轻家庭中,可能简化称呼为“侄儿”,但严格来说不符合传统规范。

2. 性别差异的忽略:姐姐的女儿应称“外甥女”,而非“侄女”。

二、历史溯源:为何“外”字如此重要?

1. 宗法制度的影响

中国古代以父系血缘为家族延续的基础,男性成员的后代属于“本家”,女性成员的后代则归入“外亲”。例如:

这种分类强化了家族内部的权利与义务划分,如财产继承、祭祀责任等。

2. 称谓的符号意义

“外”字既体现血缘的亲疏,也暗含社会关系。例如:

三、地域与文化差异:不同地区的称呼习惯

尽管“外甥”是通用标准,但方言和地域文化仍会导致差异:

| 地区 | 常见称呼 | 备注 |

|-||--|

| 北方(如北京) | 外甥 | 严格区分“堂亲”与“表亲” |

| 南方(如广东) | 侄(如“外家侄”) | 部分方言淡化“外”字 |

| 西南(如四川) | 外侄 | 结合“外”与“侄”的混合用法 |

实用建议:如何应对地域差异?

四、现代家庭结构下的称谓挑战

随着独生子女政策、再婚家庭增多,传统称谓体系面临新场景:

1. 独生子女的子女:若自己无兄弟,姐姐的儿子可能被视为“准侄子”,但严格仍为“外甥”。

2. 跨文化家庭:中西方称谓差异大,可提前解释“外甥”对应英文中的“nephew(姐妹之子)”。

3. 非婚生子女与继亲关系:建议尊重家庭意愿,使用“外甥”或特定称呼(如“继外甥”)。

五、实用指南:如何正确使用亲属称谓

1. 记忆口诀

2. 社交场景中的注意事项

3. 家庭教育中的传承

六、称谓背后的文化认同

正确称呼“姐姐的儿子”为外甥,不仅是对传统的尊重,更是对家族的传承。在现代化与全球化背景下,我们既要保持称谓的规范性,也需灵活应对文化融合中的新挑战。通过理解历史、尊重差异、善用工具,每个人都能在亲属交往中做到得体与温情并存。