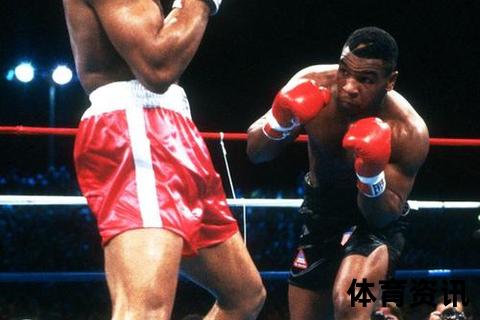

在拳击的历史长河中,迈克·泰森的名字始终与“毁灭性重拳”和“争议性人生”紧密相连。这位曾以20岁之龄登顶世界重量级拳王的传奇人物,其职业生涯的落幕却交织着身体机能的衰退与家庭责任的觉醒——这两股力量如同两条暗流,最终将他推离了聚光灯下的擂台。

职业生涯的巅峰与转折:从“钢铁之躯”到伤病缠身

泰森的拳击生涯始于1985年,凭借惊人的爆发力和“左钩拳+右手重拳”的杀手锏,他在1986年击败特雷弗·伯比克,成为史上最年轻的重量级拳王,并在两年内统一WBC、WBA和IBF三大组织金腰带,创造了“泰森时代”。1990年爆冷输给詹姆斯·道格拉斯后,他的职业生涯开始出现裂痕。1992年因罪入狱三年,复出后的泰森虽短暂重夺冠军,但1997年咬耳事件、2002年破产危机等一系列事件加速了他的坠落。

伤病隐忧的积累:

泰森的拳击风格以近身搏击为主,这导致其身体承受了远超常人的损耗。据其自述,早在2005年退役前,严重的背部和膝盖伤病已让他“无法欺骗自己继续比赛”。2022年,56岁的泰森被曝因坐骨神经痛坐轮椅出行,甚至坦言“生命进入倒计时”。这种长期积累的关节磨损和神经痛症,成为他退役的直接推手。2024年复出赛前,泰森更因突发消化道溃疡大出血,一度濒临死亡,最终减重25磅才勉强登上擂台。

家庭抉择:从“浪子”到“父亲”的身份重构

泰森的个人生活曾以混乱著称:三段婚姻、七名子女、酗酒、挥霍无度……但家庭角色的转变,尤其是2009年四岁女儿艾克斯德斯的意外身亡,成为他人生的重要转折点。这场悲剧迫使泰森重新审视生命的意义,他公开表示:“我不想死在病床上,我想死在拳击场上”,但同时也开始将更多精力投入家庭。他与现任妻子拉基哈·斯派塞的稳定关系,以及子女的成长需求(如长子米格尔投身公益、长女蕾娜成为电影制片人),逐渐削弱了他对拳台的执念。

经济压力与责任觉醒:

尽管泰森职业生涯总收入高达3亿美元,但2003年破产后,他不得不为偿还4000万美元债务而复出参赛。2024年复出对阵网红拳手杰克·保罗的比赛中,泰森虽获得2000万美元出场费,但其动机已从“生存”转向“证明自我价值”。赛后他坦言:“这是为孩子们而战,让他们看到父亲的最后一舞”,家庭责任最终超越了竞技欲望。

退役的双重逻辑:身体与心灵的博弈

1. 生理极限的不可逆性

泰森的退役并非一蹴而就,而是多次“复出-退役”循环的结果。2005年因状态下滑败给凯文·麦克布莱德后,他首次宣布退役;2020年短暂复出又因坐骨神经痛终止;2024年与保罗的“最后一战”则因健康危机被迫延期。医学数据显示,职业拳击手的脑部损伤率和关节疾病风险远高于常人,而泰森44次KO对手的暴力打法进一步放大了这一风险。

2. 家庭角色的优先级重构

泰森晚年的选择体现了从“自我毁灭”到“家庭守护”的转变。他不再为金钱或名声而战,而是通过复出赛为子女树立“永不放弃”的榜样。这种转变亦反映在其商业布局上:他投资产业、参演影视作品,试图以企业家和演员的身份延续影响力,而非依赖拳台。

退役后的遗产:从拳王到文化符号

泰森的退役并未终结他的传奇。他参演《叶问3》并获澳门国际电影节最佳新演员,成为跨界成功的典范;其主题公园和纪录片《泰森》则展现了商业智慧。更重要的是,他以“带伤作战”的形象重塑了公众认知——58岁高龄打满8回合的坚持,让新一代观众理解了何为“拳击精神”。

时代洪流下的个体选择

泰森的退役之谜,本质是竞技体育残酷性的缩影:再伟大的运动员也无法战胜时间与伤病。他的故事也证明,家庭责任与自我救赎可以成为职业生涯落幕时的另一束光。当泰森在2024年赛后说出“我没有遗憾”时,这位曾经的“野兽”已完成了从拳台霸主到人生智者的蜕变。他的选择,为所有面临退役困境的运动员提供了一种答案:真正的胜利,不在于击倒对手,而在于超越自我。