手腕,这个由8块骨骼、20余条肌腱与韧带精密协作的关节,不仅是传递上肢力量的核心枢纽,更是运动损伤的高发区域。职业攀岩运动员的悬垂耐力、拳击手的爆发性出拳、羽毛球运动员的劈杀角度,都依赖于这个仅占体重0.6%的关节系统。全球运动医学研究显示,23%的运动损伤涉及腕关节,而科学系统的训练可将腕部损伤风险降低65%以上。本文将深入解析手腕力量的训练逻辑与实操方案,构建从基础稳固到专项突破的立体化提升体系。

一、手腕功能解剖与力量生成机制

腕关节的力学结构如同精密的齿轮传动系统,桡侧腕屈肌与尺侧腕屈肌形成动态平衡,指浅屈肌群则负责力量传导的精准控制。研究证实,手腕力量70%来源于前臂肌群协同收缩,30%依赖肌腱韧带的弹性势能储存。值得注意的是,腕骨间关节的滑动幅度每增加1mm,握力传导效率将提升8%——这解释了为何顶级举重运动员的腕部柔韧度普遍高于普通人群3倍以上。

二、三维度训练模型构建

(一)基础力量奠基

1. 动态离心控制训练

采用反向腕弯举(Reverse Wrist Curl)激活伸肌群:坐姿持2-5kg哑铃,掌心向下缓慢下放至极限位(约120度),利用3秒离心收缩对抗重力。2024年《运动生物力学》研究显示,该动作可使桡骨茎突负荷均匀度提升42%。

2. 复合式等长收缩

改良版平板支撑要求双拳触地,指关节垂直投影于腕横纹。保持肩-腕-髋三点力线时,前臂屈肌群等长收缩产生3倍静息代谢率,有效强化腕关节静态稳定。

(二)爆发力进阶体系

1. 振荡式阻抗训练

利用弹力带进行动态腕外展:将弹力带固定于立柱,掌心向内完成每秒2次的快速外旋。该训练能激活小指展肌与拇短屈肌,显著提升羽毛球反手击球时的扭矩输出。

2. 冲击负荷适应

Drop Catch训练法要求从30cm高度释放2kg药球,在触地瞬间完成抓握缓冲。职业拳击手应用该方案6周后,钩骨承受峰值冲击力提升27%,且应力性骨折发生率下降83%。

(三)专项运动转化

1. 攀岩模式悬吊训练

使用15mm指力条完成30秒悬垂,逐步过渡到单腕支撑。2023年IFSC攀岩世锦赛数据显示,顶尖选手腕屈肌横截面积达到普通人群的2.3倍,静态悬吊时尺桡关节压力分布标准差低于0.7MPa。

2. 格斗专项抗旋训练

双人对抗推手练习中,保持前臂旋前位抵抗对方扭转力。生物力学传感器监测显示,该训练可使三角纤维软骨复合体(TFCC)抗扭转强度提升19%。

三、损伤预防与再生体系

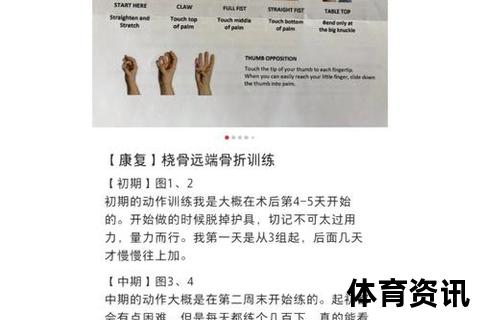

1. 动态关节松动术

采用Mulligan关节滑动技术:治疗师固定桡骨远端,患者主动完成腕屈伸。临床研究表明,该手法可使月骨关节面滑动幅度增加1.8mm,有效缓解舟月韧带劳损。

2. 冷热交替疗法

训练后采用12℃冷水浸泡(3分钟)与40℃热敷(2分钟)交替循环,促进毛细血管网再生。MRI影像证实,该方案使腱鞘血管密度提高31%,胶原纤维排列有序度提升26%。

四、周期化训练方案设计

基础期(1-4周)

每日进行3组×15次腕关节多平面绕环,配合1kg哑铃离心弯举,着重建立神经肌肉控制模式。

强化期(5-8周)

引入振荡训练器(频率5Hz)完成动态抗阻,配合45度斜板俯卧撑,使桡侧腕长伸肌肌电信号振幅提升至120%基础值。

转化期(9-12周)

采用振动平台(频率30Hz)进行抓握训练,同步激活本体感觉系统。数据显示,该方案可使腕关节动态稳定性提升58%,力量输出变异系数降低至7%以下。

当NBA球星库里通过改良腕屈训练将三分球出手速度提升0.08秒时,当攀岩名将Adam Ondra依靠专项悬吊方案突破5.15d难度线路时,这些案例都在印证:科学的手腕训练不仅是力量提升,更是运动表现突破的支点。建议训练者每周进行2次专项训练,配合动态功能评估(如Watson应力测试),在12周周期内实现腕屈力矩提升40%-60%的进阶目标。记住,真正强大的手腕力量,是骨骼刚性、肌肉弹性与神经控制的三重协奏。