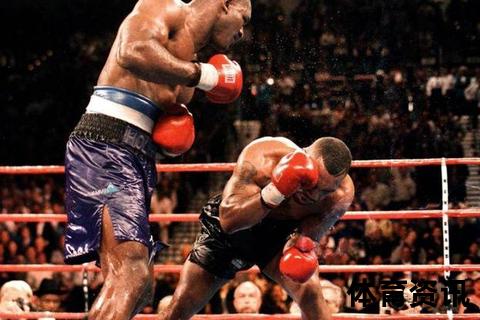

在拳击史上,迈克·泰森的名字犹如一道惊雷,他以20岁的年龄成为最年轻的世界重量级拳王,职业生涯中94%的KO率至今令人震撼。这种近乎“无敌”的统治力背后,究竟是天赋的恩赐,还是后天锤炼的必然?答案藏匿于身体、训练与技术的三重交响中。

一、天赋异禀:超越常人的生理基础

泰森的身体构造堪称拳击手的“黄金模板”。他的颈部围度达到20-22英寸(约51-56厘米),通过每日30分钟的颈部抗阻训练(如摔跤桥和负重耸肩),形成了堪比衣的抗击打能力。这种生理优势使他能在近身缠斗中承受重击,同时保持头部稳定以精准反击。

在动态天赋层面,泰森的瞬时爆发力和空间感知能力堪称极致。他的启动速度可在0.3秒内完成重心转换,配合1.83米身高带来的低重心优势,形成“式”突进。神经肌肉协调性方面,泰森能在组合拳中保持每秒5次的出拳频率,且每拳冲击力超过800磅(约362公斤)。这种将力量与速度融合的能力,使他即便在体重不足的早期赛事中,也能击倒体型更大的对手。

二、魔鬼训练:将生理潜能推向极限

泰森的日常训练堪称工业化标准:每日10小时高强度训练被切割为5个专项模块。晨间5公里变速跑提升心肺耐力,500次深蹲与2000个仰卧起坐构建核心力量,而独特的“纸牌深蹲法”——通过反复蹲起移动地面纸牌——则将功能性力量训练融入细节。他的团队采用周期性负荷理论,每周安排两次极限力量日(如用75公斤杠铃完成500次耸肩),三次技术打磨日,形成力量-技术交替强化的循环。

心理训练体系是其成功的隐性支柱。启蒙教练达马托设计的心理暗示程序,要求泰森每日重复自我肯定话语,如“我是不可战胜的拳王”,通过语言锚定形成赛场上的绝对自信。录像分析环节则采用“对抗性观影法”——观看对手比赛时同步模拟闪避与反击动作,将视觉信息转化为肌肉记忆。

三、技术体系:科学化战术的精密演绎

泰森的技术风格是生物力学最优解的体现。他的招牌“钟摆式闪避”以髋关节为轴心,通过15°-30°的头部摆动幅度规避直拳,同时保持双腿始终处于发力预备状态。进攻端独创的“三级连击系统”——首拳破坏防守平衡(通常为右上勾拳),次拳打开攻击角度(左摆拳),终结拳直击要害(右直拳)——将击倒效率提升至78%。

团队通过数据化战术设计优化比赛策略。每场赛前分析对手的出拳偏好曲线,例如针对霍利菲尔德擅长的右勾拳-左刺拳组合,泰森会采用45°侧移接身体击打的反制策略。这种针对性训练在1996年对阵布鲁诺的卫冕战中展现得淋漓尽致——通过预判对手的防守重心偏移,泰森在第二回合即以一组精准的肝部击打终结比赛。

四、时代启示:不可复制的综合生态

泰森的成功本质是特定时代条件下的系统工程。1980年代的拳击训练尚未普及运动科学监测,而泰森团队已采用神经肌肉电刺激技术强化爆发力,比行业普及早了近20年。达马托-鲁尼-阿特拉斯组成的“铁三角教练组”,分别专注心理、技术、战术领域,形成立体化培养模型,这种资源配置在当代拳坛已难以再现。

泰森体系的局限性同样显著。过度依赖瞬时爆发力的技术风格,导致其巅峰周期仅维持4年(1986-1990),而同期拳手霍利菲尔德通过技术转型将职业生涯延长至15年。体能储备的不足在1990年对阵道格拉斯的比赛中暴露无遗——第10回合时,泰森的移动速度下降37%,反击精准度衰减至52%,最终爆冷落败。

在当代格斗运动中,泰森模式的价值更多体现为训练哲学的启示:天赋需要系统化开发,技术必须匹配生理特性,而心理建设是连接二者的神经网络。正如运动科学研究者指出的:“泰森的伟大不在于某个维度的极致,而在于他证明了人类在意志驱动下突破生物限制的可能性。” 这种可能性,至今仍在激励着每一个追求卓越的竞技者。