在体育竞技的舞台上,散打与传统武术的实战价值之争从未停歇。两者虽同根于中华武术体系,却在技术理念、规则限制与文化传承上呈现出鲜明差异。本文将深入解析二者在实战场景中的技术表现、战术思维及文化内核,为读者揭示两种格斗体系的独特魅力。

一、历史演进与核心理念的分野

散打脱胎于传统武术的实战技法,自20世纪70年代起经系统性竞技化改造,形成了以“踢、打、摔”为核心的技术体系。其发展过程中吸收拳击、摔跤等现代格斗元素,逐步成为融合传统与现代的竞技项目。2023年世界武术锦标赛中,散打作为独立竞赛单元,展现出规则标准化与国际化的发展趋势。

传统武术则包含套路演练与实战技法双重维度。早期武术强调“以战止战”的哲学,如沧州武术流派将实战招式融入文化表演,形成兼具攻防功能与艺术美感的体系。然而随着近代武术套路逐渐向“体操化”转型,其实战性受到质疑,部分流派通过实用散打形式保留实战精髓。

二、技术体系与实战能力的多维对比

1. 攻击维度差异

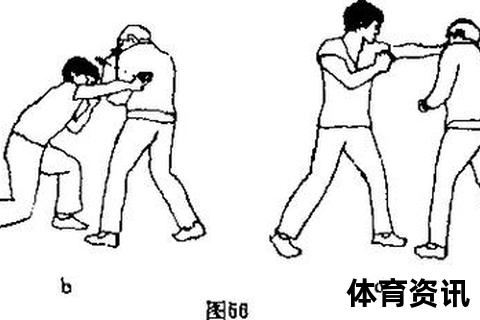

散打的技术标准化程度高,拳法包含直拳、摆拳、勾拳,腿法则有侧踹、鞭腿等8类基础动作,摔法强调“快摔”技术,如接腿摔在比赛中出现率达27%。其攻击范围覆盖头部、躯干,配合组合拳腿的立体攻势,形成中近距离的压制能力。

传统武术的实战招式则更具隐蔽性,例如通臂拳的“冷弹劲”、形意拳的“崩拳”等,强调瞬间爆发力。但受制于套路表演的惯性思维,部分技法在竞技规则下难以施展,如擒拿技因易造成关节损伤被散打赛事禁用。

2. 防守策略分野

散打采用“接触式”与“非接触式”结合的防御体系,运动员通过摇闪、格挡等技术化解攻击的成功率达61%。其战术设计注重佯攻诱敌,据统计,高水平选手使用假动作后有效得分概率提升39%。

传统武术的防守更具哲学意味,太极拳的“引进落空”、八卦掌的“走转腾挪”均体现“后发制人”理念。但在现代擂台对抗中,这类依赖空间与节奏控制的技术,面对散打的高速连击时易陷入被动。

三、规则框架下的实战效能评估

竞技散打受规则限制明显:禁止肘击、膝撞与地面缠斗,得分机制偏重打击次数而非杀伤力。例如鞭腿击中躯干得1分,但KO率仅5.3%。这种设计虽提升安全性,却弱化了传统武术“一击制敌”的技击理念。

实用散打则突破竞技限制,允许攻击咽喉、裆部等要害,技术体系包含反关节技与地面控制。研究表明,在模拟街头冲突场景中,实用散打选手制敌效率比竞技散打选手高41%。

相较之下,传统武术的实战价值更依赖训练体系。如沧州八极拳通过“靠桩”“打沙袋”等专项训练,可将冲拳冲击力提升至800磅以上,接近泰拳选手水平。但缺乏系统对抗训练的武者,往往难以转化套路动作为实战能力。

四、文化基因对技术风格的影响

散打承载着“中庸和谐”的东方哲学,规则设计避免过度伤害,强调“以巧破千斤”。例如比赛中主动搂抱会被判消极,鼓励技术性对抗。这种文化特质使其在推广过程中更易被国际赛事接纳,2023年世锦赛散打项目参赛国达72个。

传统武术则深植“武德”,套路中蕴含攻防逻辑与人体力学原理。如太极拳的“掤捋挤按”对应人体重心破坏原理,与散打摔法的生物力学机制存在共性。但部分流派过度追求形意美学,导致技术实用性弱化,需通过“拆招”训练恢复实战功能。

五、现代格斗生态中的融合发展

当前散打正经历技术迭代:

传统武术则在竞技化与实用化之间寻找平衡。如北京体育大学将形意拳“崩拳”发力模式融入散打直拳训练,使拳速提升0.2秒/次。武术电影的文化输出为实战技法保留传播窗口,《叶问》系列中咏春拳的“寸劲”技术已进入部分格斗教材。

散打与传统武术的实战价值之争,本质是竞技体育与传统文化的对话。散打通过规则标准化成为国际认可的竞技项目,而传统武术凭借文化深度与技术多样性,持续为现代格斗注入东方智慧。未来二者的融合发展,或将在“体育+文化”的维度开创全新格局。对于习练者而言,理解技术差异背后的文化逻辑,比简单比较强弱更具现实意义。