在竞技体育的璀璨星河中,规则体系如同隐形的引力场,既约束着运动员的竞技行为,又维系着赛事运行的秩序平衡。当运动员在绿茵场上飞驰、在篮球框下对抗时,那些精确到厘米的越位判罚、毫秒级的时间窗口认定,都在诠释着现代体育对公平竞技的极致追求。

一、犯规行为的法律界定

体育犯规的本质是对竞技规则的实质性违反,其定义呈现双层结构:技术层面指向具体竞赛规则条款的突破,层面则涉及体育道德精神的背离。国际足联(FIFA)将犯规定义为"任何违背足球竞赛规则精神的身体接触或技术动作",而NBA规则手册则强调"超出合理对抗范畴的非法身体控制"。这种双重属性在2023年修订的《体育法》中得到立法确认,其第114条将违规行为细分为技术性犯规、危险性动作和体育道德违规三类。

判罚标准的时空维度具有显著差异。足球比赛的"有利原则"允许裁判延迟1.5秒吹哨,以待进攻态势发展;篮球裁判则需在0.3秒内完成圆柱体原则的立体空间判断。这种差异源于运动特性的本质区别:足球更强调动态连续性,篮球则注重静态空间控制。

二、判罚体系的分类图谱

足球判罚的12级梯度

从口头警告到红牌驱逐,足球裁判的判罚工具构成精密的责任阶梯。直接任意球对应23种具体犯规情形,背后铲球无论触球与否均属重大违规。2022年引入的"半自动越位系统",将越位判罚精度提升至29帧/秒的视频分析,肢体接触点定位误差不超过3厘米。值得关注的是拖延时间类违规的认定:守门员持球超过8秒、发球间隔超过15秒均构成技术犯规,这类微观时间控制体现了现代足球对赛事节奏的严苛管理。

篮球的立体判罚体系

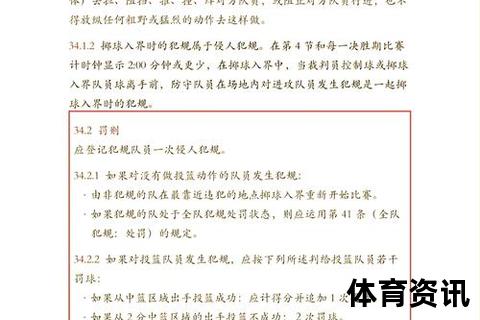

NBA建立的"三维判罚模型"包含垂直维度的圆柱体原则、水平维度的合法位置时间窗、动态维度的力量传导路径分析。防守队员建立合法位置需满足0.5秒提前量(NBA标准),躯干倾斜超过28度即丧失位置合法性。2023年新增的"非篮球动作"条款,将进攻球员手臂勾缠角度小于90度的行为单独归类,此类判罚需借助每秒120帧的高速摄像机进行动作分解。

特殊情境的裁量边界

在争议性最大的身体对抗领域,判罚标准呈现动态演进特征。足球的"无意手球"认定需综合考量手臂自然位置、触球距离、反应时间三要素;篮球的"垂直起跳原则"则要求裁判在0.2秒内判断防守者是否保持圆柱体空间完整性。东京奥运会引入的挑战系统,使篮球裁判的最终判罚需经过三重校验:即时回放、力学分析和轨迹建模。

三、科技赋能下的判罚革新

视频助理裁判(VAR)系统引发判罚模式的革命性变化。足球比赛的VAR介入标准细化为"清晰明显错误"四象限模型,其数据链包含32个摄像头和12组传感器信息。篮球的即时回放中心采用"五镜头校验法",对争议判罚进行毫米级空间重构。值得关注的是2024年启用的智能判罚系统,通过骨传导传感器捕捉运动员肌肉电信号,可提前0.5秒预判危险动作的发生。

判罚尺度的统一性面临新挑战。英超联赛2023赛季的VAR介入率较人工判罚误差率降低62%,但引发47%的现场观众体验感下降。这种技术理性与人文体验的冲突,促使国际篮联(FIBA)研发情绪识别系统,在维持判罚准确性的同时保留竞技激情。

四、判罚机制的法律延伸

体育仲裁制度的完善构建起判罚体系的最后防线。中国体育仲裁委员会受理的纠纷中,62.3%涉及判罚尺度争议,其中技术性判罚的司法审查采用"三阶论证法":规则符合性审查、程序正当性验证、比例原则检验。2023年处理的"球场暴力仲裁案",确立"双重叠加处罚"原则:既审查赛场即时判罚的合规性,又评估后续纪律处罚的适当性。

全球体育治理正在形成判罚标准的趋同化趋势。欧足联推行的"两段式处罚程序",将现场判罚与事后追责有机结合,这种模式已被亚足联借鉴并改良。值得关注的是"虚拟越位线"技术的法律定性争议,其生成的数字化证据链正推动体育仲裁证据规则的革新。

竞技体育的犯规判罚体系犹如精密运行的瑞士钟表,每个齿轮的咬合既需要微观尺度的技术精确,又离不开宏观框架的价值平衡。当运动员在0.01秒的差距中创造奇迹时,裁判员也在0.1厘米的空间里守护着竞技体育最珍贵的品质——在绝对规则中追求相对公平,在刚性框架内留存人性温度。