在竞技体育与健身领域,手臂力量不仅是运动表现的基石,更是形体美学的直观体现。本文从运动生理学与营养学视角,系统梳理科学增肌的核心逻辑,结合职业运动员训练方案与大众健身实践经验,为追求高效增肌的群体提供可落地的解决方案。

一、手臂肌群训练的科学逻辑

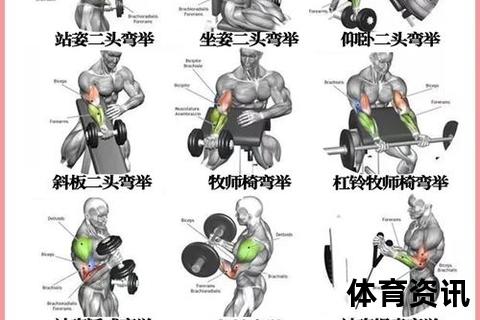

手臂肌群以肱二头肌、肱三头肌为核心,其生长遵循「机械张力-代谢应激-肌肉损伤」三重刺激原则。职业运动员的周期性训练计划显示,每周2-3次专项训练可最大化肌纤维适应性反应,每次训练需覆盖离心收缩、等长收缩、向心收缩三种模式。例如杠铃弯举时,4秒离心收缩(下放)配合2秒向心收缩(举起),能显著提升肌肉微损伤后的超量恢复效果。

复合动作与孤立动作的黄金配比为3:2。窄距双杠臂屈伸可同步激活胸大肌与三头肌,在提升推力的同时实现肌肥大效应;哑铃颈后臂屈伸则通过单关节运动精准刺激肱三头肌长头。巴西国家队的体能训练数据显示,采用弹力带辅助的变阻训练可使肌肉激活效率提升18%,尤其适用于突破力量平台期。

二、高效训练方案设计

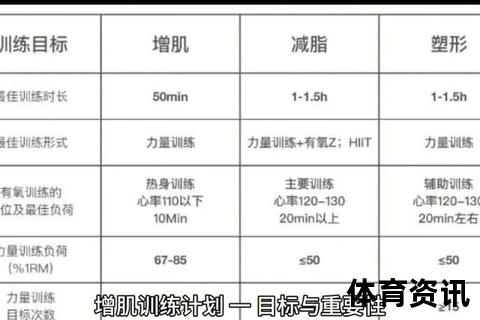

周期化训练模型需包含三个阶段:肌耐力积累期(15-20次/组)、肌肥大强化期(8-12次/组)、力量突破期(4-6次/组)。东京奥运会举重队备战方案表明,每周递增5%训练负荷,配合Deload周(减量50%)可避免过度训练。具体训练组合示例如下:

高水平运动员的肌电监测数据显示,离心阶段负荷控制对肌纤维募集影响显著。当动作速度降低至常规训练的60%时,II型肌纤维参与度可从42%提升至68%。建议采用3-1-2节奏(离心3秒-顶峰收缩1秒-向心2秒),配合70-75%1RM重量。

三、运动营养的精准调控

职业运动员的饮食模型显示,每公斤体重需摄入1.6-2g蛋白质,其中运动后30分钟内的「代谢窗口期」补充20-40g乳清蛋白,可提升肌肉合成速率达300%。中国国家队的营养监测数据表明,碳水摄入占总热量的55-65%时,肌糖原储备量较常规饮食提升28%,直接影响高强度训练完成度。

训练日与非训练日营养分配策略:

具体膳食方案可参照职业运动员的五餐制结构:早餐侧重慢碳(燕麦)+完全蛋白(鸡蛋);加餐补充支链氨基酸(BCAA);午餐保证红肉(牛肉)+复合碳水(糙米);训前加餐采用香蕉+乳清蛋白;晚餐增加深海鱼(三文鱼)摄入。

四、常见误区与进阶策略

1. 重量迷信:研究表明30次/组的轻负荷训练,在总训练量相等时增肌效果与常规8-12次组无显著差异,且关节损伤风险降低40%。建议交替使用70%1RM(肌肥大)与50%1RM(肌耐力)负荷。

2. 恢复不足:WHO运动医学部指出,肱三头肌完全恢复需72小时,过度训练会使肌肉合成速率下降56%。可通过血氧饱和度监测(SpO2>96%)判断恢复状态。

3. 补剂选择:当每日蛋白质摄入达1.8g/kg时,额外补充BCAA对肌肉生长的贡献率不足2%,而肌酸(5g/日)可使无氧运动表现提升14%。

职业运动员的体成分管理经验表明,通过DEXA扫描每月监测肌肉量变化,配合动态调整蛋白质摄入(每增加1kg肌肉提升0.3g/kg蛋白摄入),可在12周周期内实现手臂围度3-5cm的增益。这种将生物力学、运动营养与智能监测相结合的系统化方案,正在重塑现代增肌训练的科学范式。