作为人体运动链条中至关重要的力学枢纽,跟腱如同弹簧般将小腿肌肉的爆发力精准传递至足部。这根由腓肠肌与比目鱼肌肌腱融合而成的粗壮结构,平均长度约15厘米,直径可达6毫米,在百米冲刺时承受着高达12.5倍体重的冲击力。其独特的螺旋状胶原纤维排列,既赋予抗拉强度又保持弹性,正是这种矛盾统一造就了人类直立行走、跳跃冲刺的非凡能力。

一、生物力学奇迹的构造密码

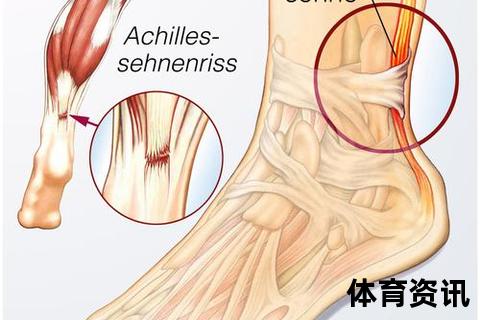

跟腱的力学优势源于精密的三维结构。约90%的Ⅰ型胶原纤维以55度螺旋角编织成束,这种设计使其在承受纵向拉力时,能将应力均匀分散至周围组织。解剖学研究发现,运动员的跟腱横截面积较常人增加23%,这种适应性增生直接关联着更强的能量储存能力。当踝关节背伸20-30度时,跟腱内部应力达到峰值,这正是篮球起跳、足球蹬地等动作的发力角度。

运动中跟腱扮演着"生物弹簧"角色:着地阶段通过拉伸储存动能,蹬离时释放能量效率可达93%,远超人工材料的能量转化率。研究显示,职业跳高运动员跟腱在起跳瞬间形变达8%,接近4%的安全形变阈值的两倍,这种极限状态下的工作模式解释了为何顶级运动员跟腱损伤风险较常人高出4倍。

二、运动损伤的隐形杀手

在竞技体育领域,跟腱断裂被称为"运动员职业生涯终结者"。数据显示,羽毛球运动员的跟腱损伤发生率高达17.9%,篮球项目紧随其后达14.3%。损伤机制呈现典型双峰分布:青年运动员多因瞬时超负荷(如刘翔七步上栏技术导致的跟腱载荷增加27%),而35岁以上人群则更多归因于退行性病变,此类患者跟腱钙化发生率可达62%。

临床案例深刻揭示损伤规律:刘翔2008年奥运退赛时,跟腱钙化区域已扩展至黄豆大小,持续的高强度训练使局部血供减少40%,最终导致组织脆性增加。类似机制也出现在科比·布莱恩特2013年的跟腱断裂事件中,其跟腱MRI显示慢性炎症导致的信号异常区域长达5cm。最新生物力学模型证实,踝关节背伸发力时,跟腱近端承受应力是远端的3.2倍,这解释了为何72%的断裂发生在跟骨止点上方2-6cm处。

三、科学防护的黄金法则

预防体系建立在精准的生物力学评估之上。职业俱乐部普遍采用三维步态分析系统,实时监测运动员着地时跟腱应变率。当数据显示单次训练中跟腱累计应变超过12%时,系统会自动触发训练强度调整指令。个性化训练方案包括:

1. 离心强化训练:膝关节微屈状态下缓慢下放脚跟,刺激胶原纤维横向增生,可使跟腱横截面积增加15%

2. 动态稳定性训练:单腿平衡垫站立时,神经肌肉控制系统激活延迟时间缩短23%,有效改善发力协调性

3. 能量缓冲训练:着地时增加20度膝关节屈曲,能使跟腱冲击负荷降低38%

营养干预同样关键,摄入2.4g/kg体重的优质蛋白可促进腱细胞代谢,而维生素C摄入量达到200mg/日时,胶原合成效率提升29%。职业运动员的护具选择标准更为严苛,后跟缓冲垫的邵氏硬度需控制在50-55度之间,既保证能量回弹又不增加跟腱张力。

四、损伤康复的技术革命

现代康复医学正颠覆传统治疗范式。刘翔2012年手术采用的微创通道技术,通过3mm切口完成钙化组织清理,较传统术式恢复周期缩短40%。更前沿的再生医学领域,脂肪源性干细胞移植显示出惊人潜力:临床试验显示,注射4周后跟腱胶原排列规整度提升61%,力学强度恢复至健侧的89%。

生物工程材料的发展带来突破性进展。仿生静电纺丝支架模仿跟腱ECM结构,植入6个月后新生组织最大载荷达378N,接近健康跟腱的82%。值得关注的是,3D打印定制化支具的应用,使运动员术后3周即可开始适应性负重训练,较传统石膏固定方案提前21天。

五、未来竞技的进化方向

运动科学正在重新定义人类极限。基因检测发现,COL5A1基因特定突变携带者的跟腱抗疲劳能力提升34%,这类运动员在马拉松等耐力项目更具优势。智能穿戴设备的升级迭代,使实时监测跟腱微损伤成为可能——当内置纳米传感器检测到温度上升0.8℃或pH值降低0.3时,即刻启动保护性制动机制。

在这个追求百分之一秒提升的时代,对跟腱生物力学的深入理解正在改写运动表现的天花板。从刘翔的悲情退场到现代运动员的系统防护,人类在探索身体极限的道路上,正以更科学、更敬畏的方式与这道15厘米的生命之弦对话。