在挥拍击球的瞬间,力量从肩部传导至指尖,而肘部与前臂的微妙协作决定了每一次击球的精准与爆发。当这种协作被疼痛打破,一场关于身体力学的“无声战役”就此展开——这便是网球肘的典型困境。

一、网球肘疼痛的核心区域:肘外侧的力学密码

网球肘的学名为“肱骨外上髁炎”,其本质是肘关节外侧伸肌总腱的慢性劳损性炎症。这一区域的疼痛并非孤立存在,而是由前臂伸肌群(如桡侧腕短伸肌、指总伸肌)的过度负荷引发,具体机制可分为以下三部分:

1. 解剖结构的脆弱性

2. 疼痛的触发动作

3. 症状的放射路径

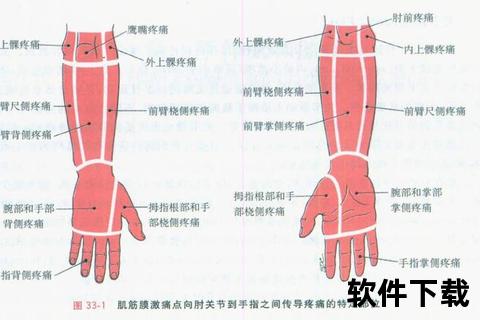

疼痛从肱骨外上髁沿前臂背侧放射至手腕,甚至影响手指握力,形成“肘-腕联动疼痛带”。

二、前臂症状的关联机制:从局部炎症到代偿失衡

肘外侧与前臂症状并非简单“蔓延”,而是生物力学失衡的连锁反应。以下为关键关联节点:

| 关联因素 | 具体表现 |

|--|--|

| 肌肉代偿模式 | 伸肌群疲劳后,屈肌群(如桡侧腕屈肌)被迫过度发力,引发前臂掌侧酸胀。 |

| 筋膜链传导 | 肘外侧炎症通过深筋膜网络影响前臂深层肌群,导致腕关节活动受限。 |

| 神经刺激扩散 | 桡神经深支穿过旋后肌时受炎症刺激,引发前臂外侧麻木或灼痛。 |

典型案例分析:

一名羽毛球爱好者在杀球后出现肘外侧疼痛,一周后发展为前臂握力下降。究其原因,杀球时前臂旋内动作(内旋)过度依赖伸肌群,而核心肌群发力不足导致代偿。

三、临床诊断:定位疼痛根源的技术解析

1. 体格检查的“黄金标准”

2. 影像学辅助验证

四、治疗与康复:从局部消炎到整体功能重建

治疗原则: 短期消炎镇痛 + 长期力学矫正

1. 急性期干预(0-2周)

2. 功能恢复期(2-6周)

3. 运动表现进阶(6周后)

五、预防策略:运动项目差异化管理

不同运动需针对性调整力学模式:

| 运动类型 | 风险动作 | 预防重点 |

|-||--|

| 网球/羽毛球 | 反手击球、高压扣杀 | 强化肩胛骨稳定性,避免“肘主导”发力 |

| 健身/举重 | 杠铃弯举、握推 | 采用全握(非半握)减少伸肌张力,配合腕关节中立位护具 |

| 办公人群 | 鼠标操作、键盘输入 | 每30分钟做前臂旋后拉伸(掌心向上外展),使用垂直鼠标降低腕伸肌负荷 |

互动环节:你的身体在“报警”吗?

自测问题:

1. 拧瓶盖时是否感觉肘部酸胀?

2. 晨起握拳时前臂是否有僵硬感?

3. 反手击球后疼痛是否持续超过48小时?

若以上任一答案为“是”,建议进行专业评估(如超声波检查或运动医学咨询)。

疼痛背后的运动智慧

网球肘不仅是局部损伤的警钟,更是全身动力链失衡的映射。从肘外侧到前臂的疼痛关联,揭示了人体“用进废退”的深层规律。无论是运动员还是办公族,唯有理解疼痛的力学语言,才能在高强度运动与健康之间找到平衡支点。

行动呼吁:

即刻检视日常动作模式,录制一段挥拍或工作视频,观察肘关节是否过度代偿——让科学训练成为你的“第二本能”。