亚冠联赛(AFC Champions League)作为亚洲足球俱乐部的最高荣誉舞台,不仅是竞技水平的试金石,更是商业价值与球迷情感的双重载体。2025赛季的亚冠联赛却因一系列直播停摆事件引发轩然大波——从山东泰山的意外退赛,到央视、地方台集体缺席转播,再到版权分销的混乱局面,这场“看不见比赛”的危机背后,折射出亚洲足球生态中版权规则、商业利益与公共诉求的复杂角力。

一、停摆:球队退赛与版权链的断裂

2025年2月19日,山东泰山队因“不可抗力”宣布退出亚冠精英赛第8轮对阵蔚山HD的比赛,成为舆论风暴的中心。官方公告称退赛源于“球员身体不适导致无法组队参赛”,但更多线索指向更深层的矛盾。此前,泰山队在与光州FC的比赛中因部分球迷展示争议性标语引发韩方抗议,亚足联的处罚压力与客场安全风险迫使俱乐部选择战略性放弃。这一决定直接触发了连锁反应:亚足联判定泰山队退赛,其此前所有比赛成绩作废,东亚区积分榜被迫重组。

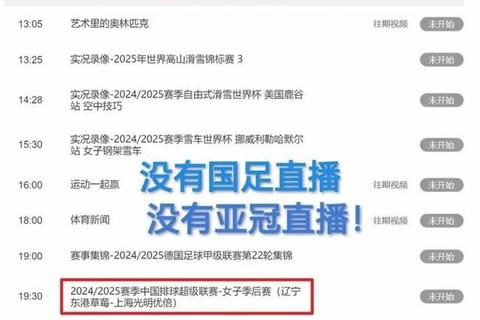

退赛事件暴露的不仅是球队管理问题,更是版权链条的脆弱性。由于亚冠转播权持有方(如咪咕、爱奇艺等)此前未预判中国球队能晋级淘汰赛,导致直播预案缺失。当泰山队意外挺进东亚四强时,版权方因未购买后续场次权益,地方台与央视陷入“无信号可播”的窘境。这一断裂的版权链,最终让球迷的观赛热情扑空。

二、版权争议二十年:从垄断到分散的博弈史

亚冠转播权的争夺历来是商业暗战的主战场。回溯2017年,乐视体育以1.1亿美元天价拿下亚足联旗下赛事全媒体版权,却因资金链断裂导致直播中断,甚至出现“伪造辟谣声明”的闹剧。这一事件标志着“独家版权垄断”模式的致命缺陷:平台为争夺市场份额不计成本,最终因运营压力转嫁风险,损害球迷权益。

2025年的版权格局已从垄断转向分散。咪咕独占亚冠转播权,爱奇艺掌握欧冠,腾讯锁定NBA,这种“割据”虽避免了一家独大,却迫使观众为不同赛事购买多个会员,观赛成本陡增。更矛盾的是,版权方对中小球队的“歧视性预案”——例如默认中国球队会早早出局,导致淘汰赛阶段无直播信号——本质上是对球迷需求与竞技不确定性的双重误判。

三、转播策略之困:商业逻辑与公共利益的失衡

体育赛事的公共属性要求其兼顾商业价值与社会责任,但亚冠直播的多次停摆证明,当前的转播策略正在失衡。

1. 利益分配机制僵化

亚足联将版权打包出售给最高竞价者,导致平台为回收成本选择会员付费模式。例如,2025年亚冠淘汰赛仅限咪咕会员观看,直接将部分观众拒之门外。这种“价高者得”的规则忽视了足球的大众性,尤其在经济下行周期中,进一步加剧了观赛门槛。

2. 应急能力的缺失

疫情期间,PP体育、腾讯等平台通过重播经典赛事、制作纪录片渡过“无赛可播”的难关,但2025年的亚冠停摆暴露出行业仍未建立长效应急机制。当突发退赛或版权纠纷发生时,平台缺乏备选方案,只能以“技术原因”搪塞观众。

3. 地域性歧视与文化隔阂

亚足联对东亚球队的处罚频次与力度常引发争议。山东泰山在2025赛季亚冠中7场比赛5次遭罚款,累计金额超9万美元,处罚理由从球迷行为到球员黄牌数不一而足。这种“严管东亚、宽松西亚”的双标现象,不仅激化矛盾,也削弱了赛事公信力。

四、破局之路:重构规则与生态共赢

要避免亚冠直播困局重演,需从规则、技术、文化三方面入手,重建平衡:

1. 版权规则改革

2. 技术赋能体验升级

3. 文化共识建设

五、反思:足球不仅是生意,更是社会契约

亚冠直播的停摆危机,本质是足球商业化的“过度变现”与公共属性的冲突。当赛事成为资本博弈的时,球迷的情感连接与观赛权利往往被边缘化。足球的魅力恰恰在于其不可预测性——弱队的逆袭、绝杀时刻的激情、跨越国界的共鸣,这些都无法被版权合同量化。

未来的亚冠生态,或许需要一场“价值观的重塑”:版权交易不再是零和游戏,而是平台、联盟、球队、球迷的共生系统。唯有如此,绿茵场上的较量才能真正回归纯粹,让每一个进球、每一场胜利,通过屏幕传递到每一个期待的眼睛里。