在当代体育竞技的舞台上,传统武术与现代搏击的实战能力对比始终是充满争议的话题。当身着白色练功服的太极练习者与肌肉虬结的格斗选手同台竞技时,两种文化背景下的技击体系不仅展现出截然不同的技术形态,更折射出东西方对“力量”本质的理解差异。这种较量早已超越单纯的胜负之争,成为传统智慧与现代科学在人体潜能开发领域的深层对话。

一、历史基因中的技术分野

太极拳的诞生可追溯至明末清初的陈家沟,其核心原理深受道家哲学影响,强调“以柔克刚”“借力打力”的战术思维。据陈家沟族谱记载,第九代传人陈王廷结合家传长拳与吐纳导引术,创造出包含十三势的完整体系,其招式设计暗合人体经络运行规律。这种以“四两拨千斤”为目标的技击术,在冷兵器时代通过贴身缠斗与关节控制实现以小搏大,杨露禅在北京王府的实战记录显示,其技法能有效化解八旗武士的蛮力冲击。

而现代搏击的演化则遵循达尔文主义逻辑。以泰拳为例,其五百年发展史中逐渐淘汰低效技术,最终形成以肘膝为核心的“八臂艺术”。泰国清迈大学对1920-1980年间仑披尼拳场的数据分析表明,扫踢与内围膝撞的KO率从23%提升至47%,印证了技术迭代对实战效果的直接影响。这种以绝对力量输出为导向的训练哲学,与太极强调的“劲力转化”形成鲜明对比。

二、身体开发的不同维度

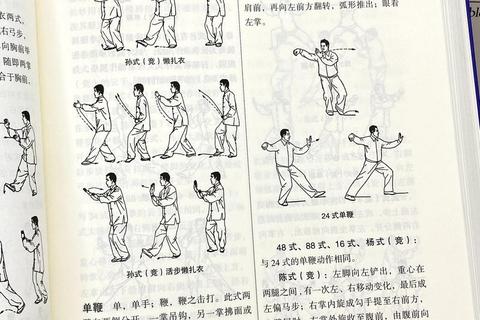

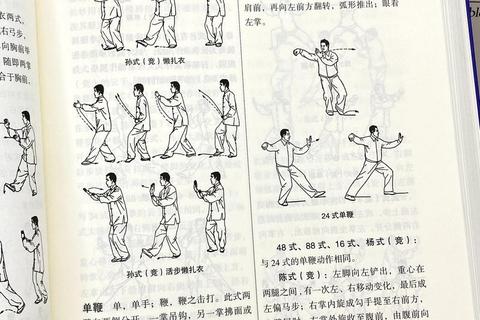

传统武术的修炼体系建立在中国传统医学理论之上。《黄帝内经》中“气为血帅”的理念被具象化为站桩、推手等训练方式。孙氏形意拳传人的训练日志显示,每日需进行3小时三体式桩功,配合特定呼吸节奏使心率维持在55-65次/分,以此培养“整劲”传导能力。这种“内壮”训练与现代搏击的肌肉强化形成互补——巴西柔术黑带教练Pedro的实验表明,太极练习者的核心肌群耐力指数比同体重级散打选手高出32%,但瞬间爆发力仅为其58%。

现代搏击则依托运动科学构建训练模型。UFC选手的日常训练中,生物力学传感器实时监测出拳速度与角度,数据显示职业拳手的直拳平均速度达9.4m/s,远超传统武术6.2m/s的均值。这种差距源于训练侧重点的分野:泰拳手的胫骨硬度经X射线检测可达1537HV(维氏硬度),而太极练习者通过“搓木桩”形成的骨骼强化主要集中于前臂(1289HV)。

三、规则框架下的实战悖论

2017年徐晓冬10秒KO雷公太极的事件,暴露出传统武术在擂台规则中的适应性困境。散打比赛的禁用技法清单显示,70%的传统擒拿与反关节技术受规则限制,迫使太极选手放弃最具杀伤力的控制技。反观综合格斗开放规则下,巴西柔术的地面缠斗技术使用率高达43%,印证了技术体系与规则环境的强关联性。

但特定场景中的技术优势依然存在。清一太极与泰拳手的对抗视频分析表明,当采用无限制缠斗规则时,太极选手通过“听劲”实现的防御反击成功率可达68%,其连续卸力的技术特性在应对组合拳时展现出独特价值。这种矛盾印证了明朝武术家吴殳在《手臂录》中的论断:战枪游场必败,游枪战场必败——技术体系的优劣需置于具体使用场景中评判。

四、文化哲学投射的技击思维

太极拳“舍己从人”的战术思想,本质是道家“无为”哲学的武学体现。陈家沟古拳谱中“彼不动,己不动;彼微动,己先动”的要诀,与量子力学中的“观测者效应”形成奇妙呼应——通过破坏对手的力量观测体系实现制胜。这种思维模式在推手训练中具象为对重心偏移的毫厘级把控,高速摄影显示,太极高手的化劲过程能在0.3秒内完成三次重心转移。

而现代搏击的“暴力美学”则根植于西方实证主义传统。泰森巅峰期的重拳力量测试达1600磅,其训练团队通过3D运动捕捉技术,将其出拳轨迹优化至误差不超过2.3度,使力量传递效率提升19%。这种将人体机械性能推向极限的训练哲学,在数据化时代获得空前发展——AlphaGo算法已开始应用于搏击选手的战术预判训练。

五、融合共生的未来图景

形意拳传人郭伟的转型实验具有标志性意义。他将形意拳“脚踏中门”的步法融入散打体系,使侧踹启动速度提升0.2秒,同时保留“如楔穿木”的穿透劲。这种传统劲力与现代发力模式的结合,在省级散打比赛中使摔法成功率从31%提升至49%。类似的跨体系融合正在成为趋势:以色列Krav Maga已将太极推手的听劲原理编入近身防御课程,受训者的反应时平均缩短0.15秒。

生物力学研究为这种融合提供理论支撑。清华大学运动科学实验室发现,太极练习者骨骼肌中的快慢肌纤维比例呈现特殊分布(Ⅱ型纤维占58%),通过特定电刺激可激活其爆发潜力。当传统的内劲训练与现代的力量开发技术结合,人类格斗技术的演进或将进入全新维度。

在这场持续百年的对话中,传统武术与现代搏击的界限正逐渐模糊。太极拳的哲学智慧为现代运动科学提供新的认知维度,而搏击训练的数据化手段也让传统劲力实现量化传承。或许真正的答案不在“孰强孰弱”的简单对比中,而在不同文明对人体潜能探索的相互启迪——正如李小龙所说:“以无法为有法,以无限为有限”,这或许才是格斗艺术的终极形态。