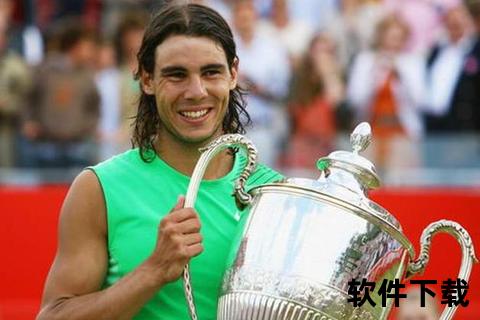

在体育世界中,运动员的昵称往往承载着超越姓名的情感与故事。对西班牙网球名将拉斐尔·纳达尔而言,“拉法”这一称呼不仅是一个简单的缩写,更映射出球迷的亲近、媒体的认可以及他职业生涯中独特的个人魅力。从红土场上的统治力到赛场外的谦逊品格,这一昵称背后隐藏着怎样的文化密码与情感联结?

一、“拉法”的由来:从语言习惯到文化认同

1. 西班牙语的昵称传统

在西班牙语中,名字的简称常通过截取或变形形成,如“Francisco”变为“Paco”,“José”变为“Pepe”。纳达尔的全名“Rafael Nadal”遵循这一规律,“Rafa”成为其自然昵称。中文音译为“拉法”,既保留了原名的韵律,也符合汉语的发音习惯。

2. 媒体传播的助推作用

早期报道中,媒体为简化称呼频繁使用“Rafa”,尤其在英文语境中,这一简称逐渐成为国际通用的标识。例如,2017年巴塞罗那公开赛的中央球场被命名为“拉法·纳达尔球场”,官方对这一昵称的认可使其进一步普及。

3. 球迷的主动选择

相较于正式姓名,“拉法”更具亲切感,降低了球星与观众的距离。球迷论坛和社交媒体上,“Vamos Rafa!”(加油拉法!)成为标志性助威口号,甚至衍生出“豆粉”(纳达尔粉丝的统称)等次级文化符号。

二、多元昵称体系:从赛场特质到人格化标签

纳达尔的昵称体系丰富多元,每一类都折射出其职业生涯的不同侧面:

| 昵称类型 | 来源与含义 | 典型例子 |

||-|--|

| 技术特征类 | 突出其标志性打法或身体素质 | 红土之王、上旋大师 |

| 地域文化类 | 结合西班牙文化符号 | 斗牛士、马略卡战神 |

| 人格特质类 | 强调其坚韧性格或赛场风度 | 蛮牛、永不言弃的斗士 |

| 幽默调侃类 | 通过谐音或趣味联想拉近距离 | 纳豆、豆子 |

典型案例解析:

三、球迷情感纽带:竞技精神与人格魅力的双重共鸣

1. 竞技层面的崇拜

2. 人格特质的吸引力

3. 情感投射载体

对球迷而言,纳达尔的职业生涯是一部现实版英雄史诗:

四、互动:你的纳达尔记忆

1. 投票选择:你最喜欢纳达尔的哪个昵称?(红土之王、纳豆、斗牛士、拉法、其他)

2. 故事分享:在评论区留下你与纳达尔相关的观赛故事或现场经历,点赞最高者可获定制纪念品。

3. 数据可视化:扫描下方二维码,查看纳达尔职业生涯关键数据动态图表(包含大满贯分布、胜负率曲线等)。

五、昵称背后的体育文化密码

从“拉法”到“红土之王”,纳达尔的昵称体系如同一面棱镜,折射出体育明星与公众之间的复杂互动——既有技术理性的战绩崇拜,也有情感驱动的人格认同。当2024年他宣布退役时,这些昵称并未随之消失,反而成为定义一个时代的文化遗产。正如球迷在告别信中写道:“拉法不再奔跑,但那些称呼将永远在红土场上回响。”

行动呼吁:点击关注按钮,获取纳达尔退役纪念专题最新动态,参与限量版纪念品抽奖活动。

本文引用的赛事数据与人物背景均来自公开报道及权威资料,部分球迷观点取自社交媒体讨论。