点球判罚核心要素解析-裁判技巧与规则实战应用

adminc2025-04-18篮球赛事17 浏览

当比赛进入白热化阶段,一次点球判罚足以扭转胜负天平。作为足球场上最具争议与戏剧性的判罚之一,点球不仅是技术的较量,更是规则、裁判判断与心理博弈的交织。本文将从规则本质、裁判技巧、技术辅助及实战案例四个维度,拆解点球判罚的核心逻辑,还原这项“极刑”背后的科学性与艺术性。

一、规则基石:点球判罚的法律框架

点球判罚的核心依据是国际足联(FIFA)制定的《足球竞赛规则》。以下关键条款构成判罚的“硬性标准”:

1. 犯规地点与性质

犯规必须发生在防守方禁区内,且符合直接任意球的判罚条件(如推搡、绊摔、故意手球等)。

手球判罚的复杂性:需区分“自然位置”与“扩大防守范围”行为。例如,手臂展开超出身体轮廓时触球,通常被视为故意手球。

2. 程序规范

罚球点固定于距球门线11米处,其他球员需退至禁区外并距离罚球点至少9.15米。

守门员须在球被踢出前至少一只脚接触球门线,否则可能被要求重罚。

3. 违规后果

若攻方提前进入禁区:进球无效,重罚点球;未进球则判间接任意球。

若守方违规且点球未进:需重罚;若进球则有效。

二、裁判的艺术:判罚决策的四大技巧

规则是基础,但裁判的临场判断才是决定判罚公正性的关键。以下是裁判需掌握的实战技巧:

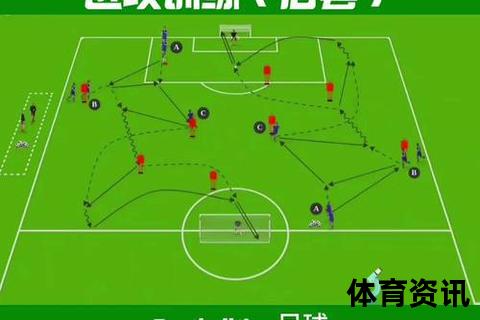

1. 视角与站位

主裁判需快速抢占最佳观察角度,例如对角线跑位,确保视线不被球员遮挡。

助理裁判需紧盯越位线与禁区线,辅助判断犯规发生位置。

2. 心理博弈

识别“假摔”:通过观察球员倒地姿态、接触瞬间的身体反应(如是否主动寻求接触)。

应对压力:在关键比赛节点(如补时阶段)保持冷静,避免因观众或球员施压而误判。

3. 沟通与权威

使用明确手势(如指向罚球点)传递判罚决心,减少争议。

通过VAR确认争议判罚时,需向球员解释回放结论,维护判罚公信力。

4. 情景化判罚

区分“战术犯规”与“无意接触”:例如禁区内轻微拉扯是否实际影响进攻机会。

考虑比赛整体公平性:若犯规发生在无关进球的情境下,可酌情从轻处理。

三、科技赋能:VAR如何重塑判罚逻辑

自2018年世界杯全面引入VAR以来,点球判罚的准确率显著提升,但也带来新的挑战:

1. VAR介入的四大场景

进球有效性(如越位或手球在先)

点球判罚争议

直接红牌事件

判罚对象错误

2. 操作流程优化

即时回放:视频助理裁判需在10秒内完成关键画面筛查,避免过度中断比赛节奏。

沟通效率:主裁判通过耳机快速接收建议,减少场边查看显示器的次数。

3. 争议与平衡

技术局限性:摄像机角度不足时(如禁区混战),VAR可能无法提供决定性证据。

人性化裁量:2020年规则修订后,守门员轻微违规(如提前移动)若未影响罚球,可不重罚。

四、经典案例:从争议中理解规则边界

1. 1994年世界杯决赛

巴西与意大利的点球大战中,巴乔射失关键点球,凸显心理素质对罚球者的重要性。

2. 2023年女足世界杯

澳大利亚与法国的10轮点球大战创下纪录,裁判需在高强度对抗中维持规则执行的连贯性。

3. VAR争议判罚

2020年英超利物浦对阵南安普顿的比赛中,裁判通过VAR确认禁区线接触,最终维持点球原判,体现技术与经验的结合。

五、实战应用:裁判与球员的双向修炼

1. 裁判培训要点

模拟训练:通过虚拟现实(VR)技术还原禁区混战场景,提升判罚反应速度。

规则更新追踪:例如2022年守门员站位规则的细化,需定期参与国际足联研讨会。

2. 球员应对策略

心理建设:罚球者可通过固定动作(如深呼吸、注视球门死角)降低焦虑。

技术细节:守门员研究对手罚球习惯(如助跑方向、射门角度),提高扑救成功率。

互动讨论:你的观点是什么?

你认为VAR是否应该完全替代裁判的主观判断?

遇到禁区内的轻微接触,裁判应优先保护进攻方还是避免过度判罚?

欢迎在评论区分享你的见解,共同探讨绿茵场上的“公平之道”。

规则与人性共筑公平竞技

点球判罚既是科学,也是艺术。从规则文本到临场执行,从科技辅助到心理博弈,每一个判罚都是对裁判综合能力的考验。随着技术演进与规则细化,足球运动的公平性将不断升级,但核心始终不变:让竞技回归纯粹,让胜负取决于实力与智慧。

(字数:约2500字)

引用来源: