在中国体育版图中,浙江与广东的竞技较量始终是一组充满张力的双城记。两省在经济发展与体育创新的互动中,既展现出差异化的路径选择,又共同推动着中国足球改革的深层探索。这种竞合关系不仅体现在职业联赛的胜负之间,更折射出区域经济结构、文化基因与制度设计对体育产业发展的深远影响。

一、经济基底与足球生态的互构逻辑

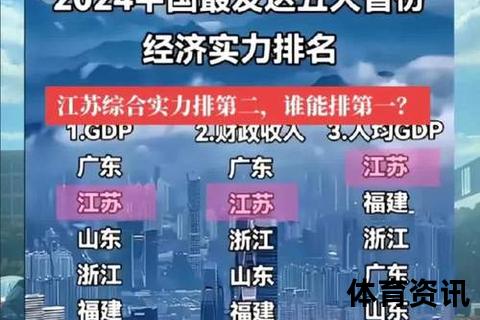

作为中国经济的双引擎,浙江与广东的体育产业模式与其经济特征紧密交织。广东凭借改革开放的前沿优势,早期通过市场化运作快速建立起职业足球体系,以广州恒大、深圳平安为代表的俱乐部通过资本驱动,创造了中超金元时代的巅峰。这种模式依托于珠三角密集的民营资本与国际化资源,形成“俱乐部主导、市场牵引”的发展逻辑。但省内非珠三角区域的足球资源分配不均问题也日益凸显,如粤西地区至今仍有青少年未体验过职业联赛氛围。

浙江则走出一条“体系化深耕”的道路。自1998年浙江职业足球俱乐部成立以来,青训始终是核心战略,累计向国家队输送179名人才,构建起从U9到U21的完整梯队。这种“体教融合+政企协同”的模式,与浙江均衡发展的县域经济特征相呼应。2025年浙江省足球运动管理中心的成立,更将青训目标设定为2030年培养3万人才,形成省市县三级联动网络。两省对比中,广东的“市场爆发力”与浙江的“体系耐力”形成鲜明互补。

二、制度创新与青训范式的分野

在破解“12岁退役”难题上,两省呈现出不同的制度设计。浙江通过《深化体教融合实施意见》,打通小学至大学的足球人才升学通道,宁波姜山镇实验中学等案例显示,青少年球员已能规划“足球升学-职业教练”的完整路径。这种“教育托底”机制,使得浙训留存率高达68%,远超全国平均水平。

广东则更依赖职业俱乐部的青训投入。梅州客家、广州影豹等俱乐部通过建立足球学校,与地方企业共建训练基地,形成“职业梯队+社会资本”的双轨制。但珠三角与非珠地区的资源落差依然存在,如茂名等地青少年接触专业训练的机会远少于广深。这种差异促使广东在省港杯等传统赛事中强化区域协作,试图以赛事IP激活全省足球潜力。

三、职业联赛的战术风格与竞争态势

从职业赛场表现看,两省的战术哲学深刻反映地域文化。浙江队以技术流著称,强调短传渗透与整体移动,2024年亚冠小组赛4-3战胜印尼万隆的战役中,弗兰克与埃弗拉的配合凸显江南足球的细腻特质。这种风格得益于日本教练团队长达12年的体系化训练,以及省内5.2万块标准化足球场的硬件支撑。

广东足球则充满岭南文化的务实与爆发力。深圳队历史上依靠李毅的速度冲击型打法屡创佳绩,2025年省港杯广东队以拜合拉木、夏达龙等球员的快速反击卫冕成功,延续着“小快灵”传统。但近年来广东球队在亚冠赛场的竞争力下滑,暴露出过度依赖外援与本土球员断层的问题。

四、产业融合与新兴业态的探索

在“体育+”产业创新层面,两省各显神通。浙江利用数字经济优势,打造“数字青训”平台,通过AI技术分析球员动作数据,杭州亚运会场馆的智慧管理系统已成为行业标杆。而广东则发力赛事经济,2024年全新改制的广东省足球超级联赛引入汕头抽象队等新兴俱乐部,通过短视频营销与文旅结合,单场揭幕战拉动周边消费超千万元。

值得关注的是,长三角与粤港澳大湾区的区域协作正在重塑竞争格局。首届“角逐未来”青少年篮球联赛的沪苏浙皖四地接力办赛模式,与广东推动的省港杯、全运会联动机制,预示着体育产业正从单省竞争转向区域协同创新。

五、未来竞合发展的关键变量

面向2030年体育强国目标,两省需在三个维度突破:

1. 资源均衡化:广东需破解非珠地区足球设施覆盖率不足的难题(当前仅32%的乡镇拥有标准球场),浙江则要防止青训“精英化”导致的基层参与度下降。

2. 产业跨界融合:借鉴浙江数字青训经验与广东赛事IP运营能力,探索虚拟现实训练、区块链球员产权等新业态。

3. 制度供给创新:浙江的体教融合政策可向广东输出经验,而广东的职业俱乐部管理规范对浙江民营资本参与具有参考价值。

这场跨越长江与珠江的竞赛,终将在中国体育改革进程中书写下互补共赢的篇章。当浙江的体系化深耕遇上广东的市场化锐意,激荡出的不仅是球场胜负,更是中国体育产业现代化路径的多元可能。