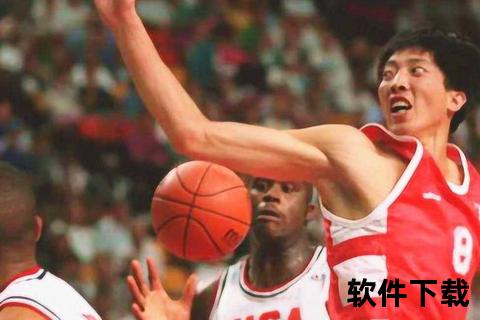

作为中国男篮“黄金一代”的代表人物,胡卫东的职业生涯始终与一个未解之谜紧密相连:为何这位被美国媒体誉为“中国乔丹”的天才后卫,两次收到NBA球队的正式邀约却最终未能成行?这背后既有时代洪流的裹挟,也有个人信念的抉择。本文将深入剖析这一谜题,还原一个真实的历史选择。

一、时代背景:90年代中国篮球的困局与机遇

1. 体制束缚与人才流动的困境

20世纪90年代的中国篮球仍处于计划经济向职业化转型的初期。彼时,球员归属权牢牢掌握在地方体育局手中,国际转会需层层审批。1996年奥兰多魔术队向胡卫东发出邀约时,尽管篮协表态支持,但复杂的行政流程导致手续无法及时完成。这种体制性障碍,使得球员的“留洋”之路充满不确定性。

2. NBA的亚洲市场试探与偏见

90年代的NBA尚未将亚洲视为核心市场。虽然胡卫东在1996年夏季联赛中对阵湖人砍下30分,但美国球探对亚洲球员的身体素质和战术适应性仍存疑虑。时任魔术队助教曾直言:“我们更倾向于欧洲球员,他们的篮球智商更接近NBA标准。”这种刻板印象,削弱了胡卫东获得长期合同的可能性。

3. 国家荣誉与个人发展的矛盾

1996年正值中国男篮冲击奥运会前八的关键期。胡卫东作为绝对核心,若此时赴美,可能影响国家队备战。时任主教练蒋兴权强调:“奥运任务高于一切,个人利益必须让步。”这种集体主义价值观,成为制约球员国际化的隐形枷锁。

二、职业生涯的关键抉择:伤病、忠诚与家庭

1. 伤病阴影下的身体危机

胡卫东的职业生涯始终与伤病博弈:

这些伤病降低了NBA球队的信心,魔术队最终撤回长期合同,仅提供短期试训机会。

2. “无冕之王”的坚守

胡卫东的职业生涯始终与江苏队绑定。其父曾告诫:“江苏培养了你,你不能离开。”这种地域忠诚让他成为CBA“一人一城”的象征,但也错过了借助NBA提升影响力的机会。他在CBA的成就(2次MVP、3次得分王)与无冠遗憾形成鲜明对比。

3. 家庭责任的权衡

1997年,胡卫东与妻子于晖结婚,女儿出生后更将家庭置于首位。他曾坦言:“去NBA意味着长期分离,我不想让孩子在成长中缺席。”这种传统家庭观念,与NBA球员的漂泊生涯形成冲突。

三、未赴NBA的深远影响

1. 对中国篮球的“双刃剑效应

2. 个人生涯的得与失

四、历史启示:个体与时代的共振

胡卫东的选择折射出中国体育转型期的典型矛盾:

1. 体制转型的阵痛:行政干预与市场化的博弈。

2. 文化价值观冲突:集体主义与个人发展的平衡。

3. 职业化认知差异:90年代中国篮球更强调“为国争光”,而NBA已建立成熟的商业生态。

若以今日视角复盘,胡卫东的案例提示我们:运动员的国际化需政策、市场、个人能力的三重支撑。正如姚明所言:“胡卫东的遗憾,是中国篮球必须跨越的一课。”

互动话题:

> 如果你是胡卫东,在1996年会如何选择?留在CBA成为传奇,还是冒险冲击NBA?评论区留下你的观点。

延伸阅读:

行动呼吁:

中国篮球的未来需要更多敢于突破的开拓者。关注基层青训,支持年轻球员留洋,点击[这里]加入篮球公益计划,为下一代创造更多可能性。