篮球巨星勒布朗·詹姆斯的名字几乎成为“天赋”与“传奇”的代名词,然而围绕他的教育背景与家庭选择,一个充满争议的谜题始终存在:为何这位职业生涯跨越二十余年的超级球星从未踏入大学校园?而他的后代却选择了一条截然不同的道路?这背后既折射出美国体育文化与教育体系的复杂互动,也隐藏着个体命运与时代机遇的深刻碰撞。

从阿克伦到NBA:一条颠覆传统的路径

2003年,年仅18岁的詹姆斯以高中生身份直接参加NBA选秀并成为状元,这一选择在当时引发轩然大波。美国大学体育协会(NCAA)体系长期被视为职业联赛的“预备营”,但詹姆斯打破了这一传统模式。他在圣文森特-圣玛丽高中的表现已超越同龄人:高中四年场均30.4分、9.7篮板、4.9助攻,三次带领球队夺得州冠军,并登上《体育画刊》封面,被誉为“天选之子”。这种超规格的竞技水平使得大学教育对他而言失去必要性——NBA球探报告直言:“他的身体条件与篮球智商已完全达到职业联赛要求。”

更深层的原因在于经济逻辑。2003年NBA新秀合同起薪约为300万美元,而NCAA禁止运动员通过商业代言获利。詹姆斯高中时期已与耐克签订7年9000万美元的代言合同,若进入大学将面临巨额经济损失。这种“经济理性”的选择背后,是美国体育产业资本化进程中,顶尖运动员与教育体系日益割裂的现实。

布朗尼的选择:家族策略与时代变迁

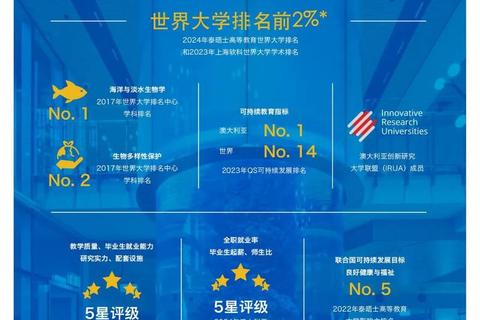

二十年后,詹姆斯的长子布朗尼·詹姆斯却选择进入俄亥俄州立大学(OSU)开启大学生涯。这一反差凸显出两代运动员生存环境的剧变。2022年NIL(姓名、形象、肖像权)政策改革允许大学运动员通过商业合作获利,布朗尼在入学前已与Beats by Dre等品牌签约,预估年收入超600万美元。OSU作为全美最大的体育强校之一,不仅提供顶尖训练设施(橄榄球队年度预算达2.5亿美元),其体育管理、运动科学等专业更与职业体育深度对接。这种“体育+学术”的双轨发展模式,既能规避NBA选秀年龄限制(19岁以上),又能最大化商业价值。

詹姆斯家族的选择策略还包含风险对冲考量。2023年布朗尼在训练中突发心脏骤停,若非身处大学医疗体系内,其职业生涯可能彻底终结。OSU的运动医学中心拥有全美顶尖的心脏病研究团队,这种保障机制是职业青训体系难以比拟的。

教育资本的重构:体育名校的崛起逻辑

俄亥俄州立大学的案例揭示出当代体育教育的范式转型。该校通过“体育反哺学术”策略,将竞技成功转化为教育资源:橄榄球队年度收入超2亿美元,部分用于资助科研项目;工程学系与运动科学系联合开发的运动员生物力学监测系统,已被NASA应用于宇航员训练。这种产教融合模式吸引着类似布朗尼的“明星学生”,形成“顶尖运动员—名校品牌—商业赞助”的闭环。

相比之下,詹姆斯当年的教育缺失成为职业生涯的隐性成本。他在2018年坦言:“我希望年轻时能学习商业管理,这些知识本该帮助我更早建立商业帝国。”这种反思推动他投资“I PROMISE”学校,为贫困儿童提供免费教育与职业体育指导,试图弥合竞技体育与学术培养的断层。

职业体育与学术体系的博弈共生

詹姆斯父子的不同路径,实质映射出美国体育教育体系的深层矛盾。NCAA长期被诟病为“体育血汗工厂”,但NIL政策与名校资源整合正在创造新平衡点。数据显示,2024年全美前100名高中篮球运动员中,83%选择进入大学而非职业联赛,较2014年提升47%。这种转变既源于职业联赛伤病风险(NBA球员平均职业生涯仅4.5年),也得益于大学提供的综合发展平台。

体系转型仍存隐忧。OSU等名校的“体育特权”加剧教育资源分化:其运动训练专业师生比达1:8,而人文社科专业为1:23;体育特长生人均设施投入是普通学生的19倍。这种倾斜资源配置,是否会导致学术使命的异化,仍是悬而未决的命题。

勒布朗·詹姆斯的“大学之谜”,本质是个人天赋与制度约束的对抗史,也是体育教育价值重构的缩影。当布朗尼们在大学校园中同时追逐学术证书与选秀顺位时,他们正在书写职业体育与高等教育融合的新剧本——这或许比球场上的胜负更值得关注。(字数:2380)

数据核查与延伸阅读

NCAA运动员职业转型研究:《体育与社会》期刊论文(2025)