在海的碧波之上,波多黎各如同一颗璀璨的明珠,其独特的地理位置与复杂的政治身份构成了一个充满张力的议题。这片土地虽与美国紧密相连,却在法律地位、文化认同与自治权之间持续徘徊,形成了当代国际关系中一个耐人寻味的案例。

一、地理定位:北美洲的纽带

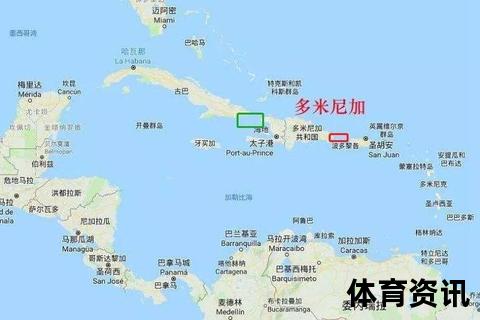

波多黎各位于大安的列斯群岛东部,北临大西洋,南接海,西隔莫纳海峡与多米尼加共和国相望,东与美属维尔京群岛相邻。主岛面积约9104平方公里,由主岛及别克斯岛、库莱布拉岛等附属岛屿组成,总人口约340万。其地理位置使其成为连接北美与南美的战略枢纽,历史上曾是西班牙殖民贸易的重要中转站,如今则是美国在地区的关键军事与经济据点。

地形上,波多黎各以中部山脉为核心,最高峰蓬塔峰海拔1338米,北部为冲积平原,南部则以干燥的喀斯特地貌为主。热带海洋性气候使其全年平均气温维持在24-27℃,年降水量从北部的2500毫米到南部的800毫米不等,形成多样的生态景观。这种地理多样性不仅支撑了旅游业的发展(每年吸引近800万游客),也为农业和制造业提供了基础,例如全球唯一的四季芒果园便坐落于此。

二、历史脉络:从殖民地到自治邦

1493年哥伦布登陆后,波多黎各成为西班牙殖民地长达四个世纪。殖民者通过种植园经济与奴隶贸易重塑了当地社会结构,原住民泰诺人因疾病与压迫近乎灭绝。1898年美西战争后,美国通过《巴黎条约》取得波多黎各,开启其现代政治转型。1917年《琼斯法案》赋予居民美国国籍,但未给予完全公民权;1952年通过的宪法确立其“自由邦”地位,实现内部自治,但外交、国防等核心权力仍由美国掌控。

这一历史轨迹中,独立运动与身份认同的冲突贯穿始终。1868年的“拉雷斯呼声”起义、1950年的武装政变,以及近年来的多次公投,均反映出波多黎各人对完全自治或并入美国的矛盾诉求。例如,2012年公投中61%的选民支持成为美国第51州,但这一结果因投票率不足而缺乏法律效力。

三、政治现状:法律地位的双重性

波多黎各的法律身份被定义为“未合并领土”(unincorporated territory),这一概念源于1901年美国最高法院的“岛屿案件”裁决,即“属于美国但不构成美国的一部分”。居民虽持美国护照,却无法在总统大选中投票,其国会代表仅有发言权而无表决权,形成“二等公民”的实质困境。经济上,波多黎各使用美元,受美国联邦法律保护,但在财政自主权上受限——2015年债务危机爆发时,其负债高达720亿美元,却无法通过破产法自主解决,最终由美国国会成立财政监督委员会接管。

这种双重性在文化认同中尤为凸显。西班牙语仍是主要语言,传统节日如圣胡安节保留着浓厚的拉丁色彩,而美国流行文化的影响亦随处可见。社会学家将这种混合身份称为“文化杂交”,既抗拒完全同化,又无法彻底独立。

四、公投困局:六次尝试与美国的权衡

自1967年以来,波多黎各共举行六次地位公投,最近一次在2020年,支持建州的票数达52%,但美国国会始终未予回应。美国的犹豫源于多重考量:

1. 经济负担:接纳波多黎各为州意味着联邦需承担其巨额债务,并增加医疗、教育等福利支出,这在联邦财政赤字扩大的背景下尤为敏感。

2. 政治平衡:波多黎各倾向,其加入可能改变参议院力量对比,共和党因此强烈反对。例如,特朗普曾提议将波多黎各出售给丹麦以换取格陵兰岛,虽未实施,却显露政治算计。

3. 示范效应:关岛、美属维尔京群岛等领土若效仿波多黎各寻求建州,将引发连锁反应,冲击现有政治结构。

五、未来展望:身份重构的路径探索

短期内,波多黎各的“未合并”状态或将持续。2024年11月计划举行的非约束性公投虽提供“州地位、自由联合或独立”三个选项,但其结果仍需美国国会批准,而两党分歧使立法进程停滞。长期来看,可能的路径包括:

1. 渐进式改革:扩大自治权,例如允许参与联邦选举或增加国会代表权,以缓解身份焦虑。

2. 经济重组:利用制造业优势(全球第五大制药中心)与旅游业潜力,减少对联邦补贴的依赖,提升议价能力。

3. 国际斡旋:通过联合国非自治领土地位争取国际支持,但美国一贯反对外部干预其内政。

波多黎各的归属问题如同一面棱镜,折射出殖民遗产、地缘政治与民族认同的复杂交织。无论是成为美国第51州,还是走向独立,其选择都将深刻影响地区的权力格局。而对于追求“山巅之城”理想的美国而言,如何平衡现实利益与民主价值,仍是一道未解的难题。