在城市的清晨或黄昏,当无数跑者踏上铺满橡胶颗粒的跑道时,他们的腕表开始跳动一串神秘数字——这串数字背后,隐藏着42.195公里征途的终极密码。马拉松运动作为人类耐力与意志的试金石,其平均时速不仅是一个冰冷的数学公式,更是生理潜能与训练智慧的具象化体现。

一、马拉松的物理维度与人文定义

作为标准田径项目,马拉松的距离被严格定义为42.195公里,这个数字源于公元前490年菲迪皮德斯从马拉松平原奔回雅典报捷的传奇距离。对于现代普通跑者而言,完成这段距离所需的时间跨度可达2-6小时,速度区间横跨每公里3分30秒至8分30秒,相当于时速7-14公里。这种巨大的差异源于马拉松运动独特的包容性:它既接纳追求极限的专业运动员,也拥抱享受过程的业余爱好者。

国际田联将“普通跑者”定义为非职业注册运动员、年跑量在800-2000公里之间的群体。这类人群通常需要平衡工作与训练,每周投入8-12小时进行系统性准备,其完赛目标往往介于“安全完赛”与“突破个人最佳”之间。

二、完赛时间的立体分层解析

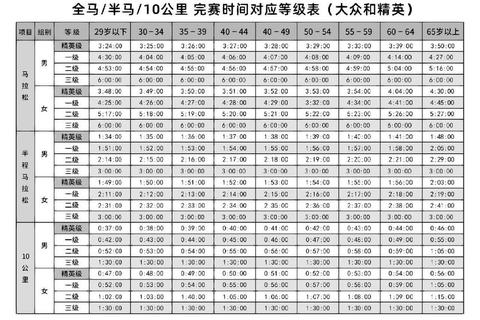

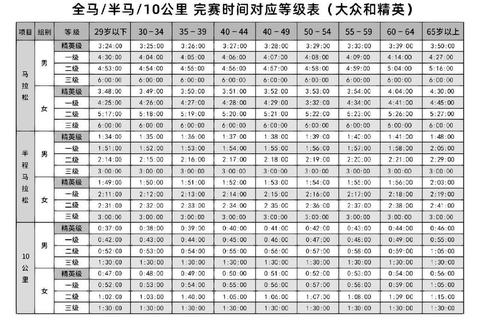

根据全球主要马拉松赛事数据分析,普通跑者的完赛时间呈现明显金字塔结构:

这种分层并非静态标签。2024年芝加哥马拉松数据显示,35-39岁年龄组中有12.7%的跑者在三年内实现从完赛级到精英级的跨越,证明科学训练可显著改变速度层级。

三、影响时速的多维变量模型

马拉松成绩的生成是多重因素交织作用的结果,其中关键变量构成“速度立方体”:

1. 生理基础

最大摄氧量(VO₂max)作为引擎功率指标,普通男性跑者需达到45-55 ml/kg/min,女性40-50 ml/kg/min才能冲击4小时关口。肌肉耐力方面,股四头肌离心收缩能力需承受超过3万次地面冲击。

2. 训练质量

遵循“80/20训练法则”,即80%低强度有氧跑搭配20%阈值训练。研究发现,持续12周、每周3次乳酸阈值跑(配速比5km比赛慢15-20秒)可使全马成绩提升8-12%。

3. 环境博弈

气温每升高5℃,完赛时间平均增加2.3%;海拔爬升超500米的赛道会使配速损失0.8-1.2秒/公里。2023年波士顿马拉松遭遇逆风时,精英组平均配速下降达3.7%。

4. 补给策略

能量消耗研究显示,体重60kg跑者全马需摄入1200-1500大卡,其中碳水化合物占比应达70%。每延迟30分钟补充能量胶,撞墙期风险增加18%。

四、速度预测的黄金公式

基于10万+跑者数据分析,全马成绩可通过半马表现精准推算:

全马时间 = 半马PB×2 + 10-15分钟

该公式对3-5小时完赛群体准确率达89%。例如半马2小时完成者,全马预测时间为4:10-4:15,对应配速5:55-6:02/km。进阶跑者可参考“丹尼尔斯训练法”中的VDOT值,通过1500米测试成绩换算理论马拉松配速。

五、从数字到生命的哲学跨越

在配速数据的冰冷表象之下,马拉松时速承载着更深层的生命隐喻。71岁荷兰跑者乔·斯洪布鲁特以2:54:19打破年龄组世界纪录,其每公里4:07的配速超越了99%的青年跑者,证明速度的边界可被持续拓展。而6小时完赛群体中,乳腺癌康复者莎拉·布朗用8:30/km的速度书写生命奇迹,她的心率带数据成为医学研究耐力康复的珍贵样本。

对于普通跑者而言,真正的时速革命发生在认知层面:当配速从7分进步到6分,不仅是肌肉记忆的强化,更是对痛苦耐受阈值的突破;当完赛时间从5小时压缩到4小时30分,不仅体现训练计划的优化,更彰显时间管理能力的进化。

42.195公里的时空隧道中,每个跑者都在寻找专属的速度密码。这个密码可能藏在清晨5点的闹钟里,在磨破的第3双跑鞋纹路中,在冲线时混合着盐粒与泪水的微笑里。当城市的天际线被奔跑的身影串联,马拉松的平均时速早已超越简单的数字游戏,升华为人类对抗重力与惰性的永恒诗篇。