马布里独狼称号探秘:球场风格与性格特质的双重诠释

19429202025-05-03足球赛事3 浏览

篮球场上,一个绰号往往浓缩着球员的职业生涯底色。当斯蒂芬·马布里被贴上“独狼”标签时,人们或许只看到了孤傲与特立独行,却未曾深究这一称谓背后的双重密码:既是他撕裂对手防线的球场风格,也是他性格中不甘妥协的棱角,更是一段从争议到救赎的传奇叙事。

一、起源:纽约街头的“独狼”基因

马布里的篮球生涯始于纽约布鲁克林的街头球场,那里的生存法则塑造了他最初的篮球哲学。“街球文化讲究一对一征服对手,你必须足够‘独’才能被记住。” 这种基因贯穿了他的职业生涯:

技术特征:华丽变向、突破分球、高难度终结,所有动作都服务于“用个人能力撕开防线”的核心理念。

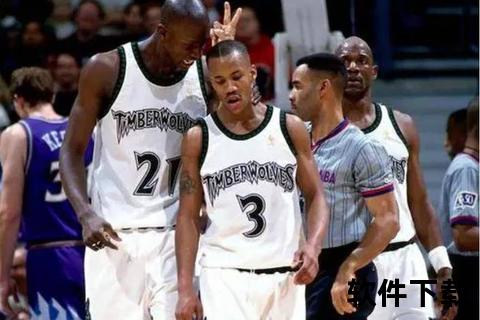

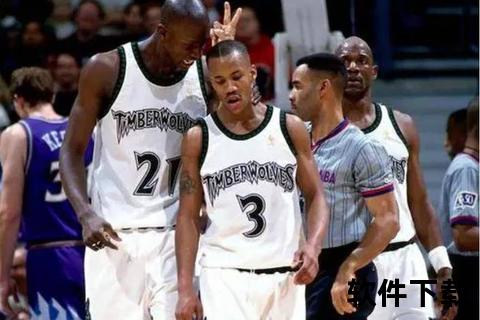

早期标签:1996年以第4顺位进入NBA后,他与加内特的组合被寄予厚望,但两人对球队地位的争夺加速了分道扬镳。森林狼选择加内特为核心时,马布里主动出走,媒体将其比作“脱离狼群的独行者”。

数据洞察:

2002-03赛季太阳队时期,马布里场均22.3分+8.1助攻,但受助攻率仅29.4%(两分球)和40.4%(三分球),远低于科比、艾弗森等同级别得分手。

职业生涯使用率25.4%,巅峰赛季高达29.7%,控卫中仅次于艾弗森。

二、球场风格:“独狼”战术的双面性

马布里的“独”并非传统意义上的自私,而是一种以自我进攻驱动团队的模式,其矛盾性体现在两方面:

1. 进攻端的孤胆英雄

持球核心:生涯场均19.3分+7.6助攻,但助攻更多来自突破分球而非体系传导,依赖个人创造机会。

效率争议:真实命中率52.8%,低于同级别控卫,部分源于高难度出手选择(如16-23英尺命中率仅40.3%)。

2. 防守端的集体短板

在场时球队进攻效率提升,但防守效率下滑(如2002-03赛季净效率仅1.8)。

篮板能力薄弱,高阶数据揭示其攻强守弱的失衡。

对比视角:

同时期传统控卫(如纳什、基德)更注重节奏控制,而马布里以“突击手”姿态打破常规,这种风格在强调个人能力的NBA环境下既是利器,也是双刃剑。

三、性格特质:从“孤傲”到“领袖”的蜕变

“独狼”标签的另一层含义,是马布里职业生涯中与环境的激烈碰撞与和解。

1. NBA时期的冲突与迷失

与体系的对抗:拒绝担任配角,导致与拉里·布朗、伊赛亚·托马斯等教练矛盾激化,甚至因父亲病逝事件与球队决裂。

纽约的幻灭:从“城市英雄”到“全民公敌”,性格棱角在聚光灯下被无限放大。

2. CBA的救赎与升华

角色转换:在山西、北京等队,他从得分手转型为战术核心,场均助攻从NBA的7.6次提升至CBA的9.5次(2009-10赛季)。

精神觉醒:中国球迷的拥戴让他重拾责任感,带领北京队四年三冠,成为“马政委”。

关键事件:

2012年总决赛击败广东队,以“艾弗森式突破+基德式大局观”重塑比赛逻辑。

获得“长城友谊奖”和“中国绿卡”,象征从“外来者”到“城市象征”的身份蜕变。

四、重新定义“独狼”:团队精神的另类表达

马布里的故事颠覆了“独狼”的传统认知,揭示了个体与集体的动态平衡:

战术层面:在CBA,他的“独”转化为吸引包夹后的分球,激活本土球员(如朱彦西、翟晓川)。

文化层面:纽约街头的个人主义与中国篮球的集体主义碰撞,催生出“以独致团”的新范式。

专家观点:

“他的‘独’是带着镣铐跳舞,用个人能力为团队创造空间。”——杨毅(引自网页2回答3)

“独狼精神不是孤立,而是在承担责任中引领团队。”——CBA评论员

五、互动:你是如何看待“独狼”的?

投票:你认为马布里的“独”是优势还是局限?

A. 优势:个人能力带动团队

B. 局限:效率与防守的代价

C. 中性:时代与环境的产物

话题讨论:如果你是教练,会如何运用“独狼型”球员?

从NBA的“毒瘤”到CBA的“城市英雄”,马布里的“独狼”之旅诠释了篮球世界的复杂辩证法:个体的锋芒与集体的智慧,从来不是非此即彼的对抗。当他在五棵松体育馆外的铜像静静矗立时,人们终于读懂——所谓“独狼”,实则是以孤独的冲锋,为团队开辟道路的另类领袖。