军衔制度是军队现代化与荣誉体系的核心,但中国自1988年恢复军衔制后,为何不再设立“大将”这一军衔?这背后既有历史的沉淀,也有对和平时期军队发展的深刻考量。

一、历史沿革:从战争年代到和平时期的军衔变迁

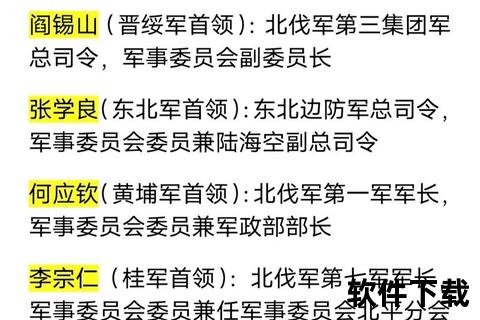

中国现代军衔制度的建立始于1955年,其设计深受苏联模式影响,设立了包括大元帅、元帅、大将、上将等在内的四等十四级体系。当时,大将作为仅次于元帅的高级军衔,仅授予粟裕、徐海东等十位战功卓著的将领。这一制度在1965年被废除,直到1988年才重新恢复。

关键节点:

取消大将的原因:

1. 时代背景转变:和平时期缺乏大规模战争,军功积累不足以支撑大将的授予标准。

2. 国际惯例参考:如美国的五星上将仅在战时授予,和平时期最高军衔为四星上将。

3. 简化军队结构:减少高级军衔层级,适应现代军队的精简化管理需求。

二、国际对比:为何和平时期不设高衔?

全球多数国家的军衔制度均遵循“战时授高衔,和平时期降格”的规律。例如:

案例解析:

三、现实考量:邓小平的“用心良苦”与军队现代化

1988年军衔制改革的核心决策者邓小平提出:“和平年代的军功应体现于国防科技与边防建设”。这一理念深刻影响了军衔设计的调整:

改革逻辑:

1. 平衡新老将领:避免年轻将领因科研或边防功绩获得“大将”头衔,削弱老一代战功的独特性。

2. 遏制攀比风气:简化军衔层级,减少待遇差异,强化军队内部的平等与团结。

3. 聚焦实战能力:将军衔与职能挂钩,例如技术军官单独评定,提升专业化水平。

效果验证:

四、军衔制度的影响与启示

取消大将并非降低军队荣誉,而是对历史贡献的尊重与未来发展的铺垫:

积极影响:

争议与反思:

互动:你如何看待军衔制度的调整?

欢迎在评论区分享你的观点!

中国军衔制度的演变,是一部浓缩的军事现代化史。取消大将并非否定历史,而是以更务实的态度面向未来。无论是战火纷飞的年代,还是科技主导的今天,军衔始终承载着军人的荣誉与责任。这一调整,正是中国军队在传承与变革中走向成熟的缩影。

行动呼吁: 关注国防建设,了解军事历史,为强军梦注入每一份普通人的力量。