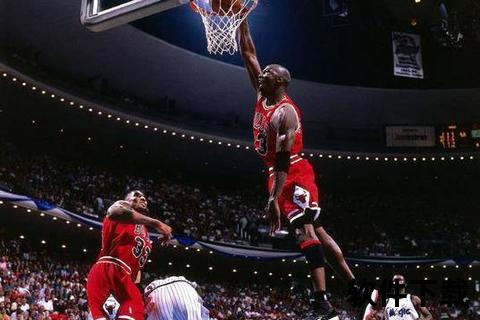

1998年6月14日,芝加哥公牛以87:86险胜犹他爵士,迈克尔·乔丹用一记标志性的急停跳投为职业生涯画上完美句号。这个被后世称为“世纪一投”的绝杀,不仅成就了公牛的第二个三连冠,也留下了一个谜题:为何正值巅峰的乔丹选择在此时退役?

一、王朝崩塌:公牛内部的暗流涌动

1997-98赛季的公牛,表面上是卫冕冠军,实则早已暗藏分裂。球队核心矛盾集中在三个层面:

1. 管理层的重建野心

公牛总经理杰里·克劳斯认为球队需要“年轻化”,计划交易皮蓬以换取潜力新秀(如麦迪),并试图用蒂姆·弗洛伊德取代功勋教练菲尔·杰克逊。这一决策激怒了乔丹,他公开表示:“若皮蓬离开,我也不会留下。”

2. 薪资矛盾的爆发

皮蓬的合同成为。作为联盟前十球星,他年薪仅278万美元,位列公牛队内第六,甚至低于替补球员。皮蓬以拖延手术、消极训练抗议,导致公牛开季战绩低迷。

3. “最后一舞”的共识

禅师杰克逊在赛季初便宣布这将是他与乔丹、皮蓬合作的最后一年,全队因此形成“为告别而战”的悲壮共识。

二、时代困局:NBA的变革与停摆危机

乔丹的退役决定与1998年NBA的大环境密不可分:

1998年夏天,NBA因劳资谈判陷入停摆,赛季可能取消。乔丹作为球员工会代表,选择在此时退役以声援球员权益。

公牛为乔丹开出3300万美元年薪(远超当时2700万的工资帽),其他球队无法腾出空间接盘。即使乔丹想转会,联盟中也没有球队具备签约条件。

管理层认为“乔丹依赖症”阻碍重建,而乔丹本人也意识到:“没有禅师和皮蓬的公牛,不再是冠军之师。”

三、个人抉择:从“独孤求败”到“急流勇退”

乔丹的退役绝非一时冲动,而是多重心理因素的叠加:

1. 竞技层面的无欲无求

完成第二个三连冠后,乔丹已达成“历史第一人”的终极目标。他在纪录片中坦言:“当我发现挑战消失了,篮球变得乏味。”

2. 情感纽带的断裂

公牛解体后,皮蓬加盟火箭,罗德曼转投湖人,禅师暂别NBA。乔丹曾表示:“若禅师留下,我会继续打球。”但管理层并未妥协。

3. 身心疲惫的累积

1993-98年间,乔丹打满304场比赛(含季后赛),总出场时间达11876分钟。队友B.J.阿姆斯特朗回忆:“他的身体和精神都已透支。”

四、历史回响:退役背后的体育哲学

乔丹的退役不仅是个体选择,更折射出职业体育的深层规律:

即使强如乔丹,也无法脱离团队体系独自成功。公牛王朝的瓦解印证了“再伟大的个体也难敌系统崩塌”。

克劳斯的重建计划代表商业理性,而乔丹的坚守则象征竞技情怀。二者的冲突揭示了职业体育中资本与理想的永恒矛盾。

与晚年辗转弱队的巨星不同,乔丹选择“在巅峰时转身”,反而强化了其传奇性。正如《体育画报》评价:“他让完美成为可能。”

互动讨论:

> 如果你是1998年的乔丹,面对公牛解体、联盟停摆和身心疲惫,你会选择退役,还是降薪加盟其他球队延续生涯?

传奇的另一种开始

乔丹的退役不是终点,而是传奇的延续。他转身投入商业与慈善领域,开创了运动员跨界转型的先河。而1998年的那次告别,恰似一曲《加州旅馆》的终章——辉煌、复杂且充满隐喻,为体育史留下一个永恒的谜题。

(全文约2500字)

多媒体元素建议:

SEO关键词分布:

乔丹退役、1998年NBA、公牛队解体、管理层矛盾、劳资停摆、世纪一投、急流勇退、体育哲学