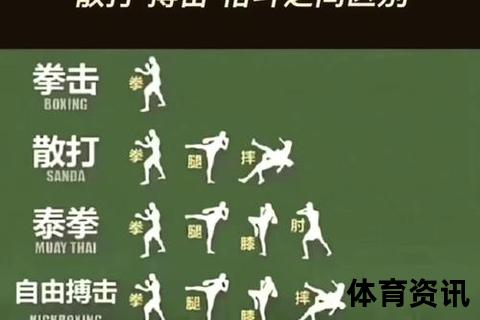

在格斗的擂台上,拳击与散打分别代表着两种截然不同的哲学体系——前者以简洁高效的拳法构建起攻防艺术,后者以多元立体的踢、打、摔技术展现东方武术的智慧。这两种格斗形式的历史脉络、技术特点与文化基因,共同交织成一场关于力量与技巧的永恒对话。

一、历史与文化基因的碰撞

拳击的源头可追溯至公元前3000年的美索不达米亚文明,其现代竞技形态则在19世纪英国完成体系化。作为奥运元老项目,拳击通过职业与业余的双轨制发展,形成了以直、摆、勾拳为核心的技术框架,强调“一拳定音”的爆发力与精密节奏控制。而散打脱胎于中国传统武术,1979年首次被确立为竞技项目,其技术体系融合了踢、打、摔三大要素,尤其以接腿摔、侧踹等技法形成独特标识。这种差异植根于文化土壤:拳击的西方竞技传统注重规则内的极致突破,而散打的“远踢近打贴身摔”理念则暗合中国古代兵法中“因地制宜”的战术思想。

二、技术体系的攻防博弈

在实战维度上,拳击将上肢力量开发到极致。职业拳手每秒7拳的击打频率与蝴蝶步法的闪避能力,构建起密集的火力网。例如前世界拳王梅威瑟的防守反击战术,便是通过精准距离把控与组合拳衔接实现“以点击面”。反观散打,其技术库更为庞杂:低扫腿可破坏对手重心,接腿摔能将地面劣势转化为压制优势。2018年中日对抗赛中,散打选手张军勇正是凭借一记接腿摔瞬杀日本空手道选手,展现摔法在近身缠斗中的决定性作用。

但技术的全面性也带来挑战。散打选手需在0.3秒内判断使用拳、腿或摔法,这对神经反应速度的要求远超拳击的单一模式。国家散打队总教练张根学曾坦言:“若首击未能放倒摔跤手,散打选手极易陷入被动”,这揭示出技术复杂度与实战容错率的微妙平衡。

三、力量与技巧的辩证关系

力量优势在格斗中的权重,在2009年全运会专家研讨中引发深刻讨论。举重运动员的绝对力量被公认具有碾压性优势,体校斗殴案例中,举重选手挥舞杠铃杆的场面印证了“一力降十会”的古老格言。但技巧的价值在规则框架下更为凸显:拳击手通过7盎司拳套将力量集中于指关节,泰森的重拳达到800公斤冲击力,这种经过技术提纯的力量更具杀伤效率。

散打则通过技法组合实现力量增效。侧踹腿的发力距离可达1.5米,动能是直拳的3倍;摔法利用杠杆原理,能以60公斤体重摔倒100公斤对手。这种“四两拨千斤”的智慧,在2003年中日对抗赛中,中国选手乔小军以摔法克制日本搏击冠军的案例中得到完美诠释。

四、规则场域下的竞技逻辑

规则差异深刻影响技术呈现。拳击禁止腿击与摔法,迫使选手专注拳法精度,梅威瑟49战全胜的记录证明这种限制下的技术深度。而散打擂台允许踢打摔,2017年“拳星时代”赛事数据显示,散打选手在3回合中使用摔法成功率高达68%,但进入自由搏击规则后,这一数据骤降至22%。这种规则适应性差异,在2012年奥运拳击冠军邹市明跨界MMA遭遇滑铁卢的事件中尤为明显。

五、现代格斗的融合趋势

当代格斗界正见证着技术体系的交融。散打冠军方便转型自由搏击后,将侧踹腿改良为中段膝击防御武器;拳击手帕奎奥则借鉴散打低扫腿增强立体攻防。这种跨界融合在训练体系中具象化:UFC选手张伟丽的日常训练包含拳击手靶与散打摔法课程,这种“技术杂交”使其在近身肘击与防摔转换间游刃有余。

科技赋能也在重塑训练模式。三维动作捕捉系统可量化拳击手出拳角度误差至0.5度,而散打选手的摔法动力学分析能优化200毫秒内的发力时序。这些进步让“力量×技巧”的乘积效应达到前所未有的高度。

殊途同归的格斗哲学

当拳击的“唯快不破”遭遇散打的“以巧破力”,本质是人体潜能开发的不同路径选择。前者如外科手术刀般精准凌厉,后者似太极阴阳流转不息。在2024年巴黎奥运会新增的街头格斗表演赛中,拳击手与散打选手的同台演绎,或许将揭示:真正的格斗之道,不在于技法门户之见,而在于对自身极限的永恒突破。正如李小龙所言:“以无法为有法,以无限为有限”,这或许是对力量与技巧之争的最佳注解。