在篮球这项充满对抗性与观赏性的运动中,每一个技术动作的合理性都可能成为左右比赛公平性与运动员健康的关键。而“垫脚”这一行为,因其隐蔽性与潜在危险性,近年来频繁引发关于赛场安全与规则判定的争议。从基层校园赛事到职业联赛,如何界定危险动作的边界、如何平衡竞技强度与运动员保护,已成为篮球运动发展中亟待解决的课题。

一、垫脚行为的界定:规则模糊性与判罚争议

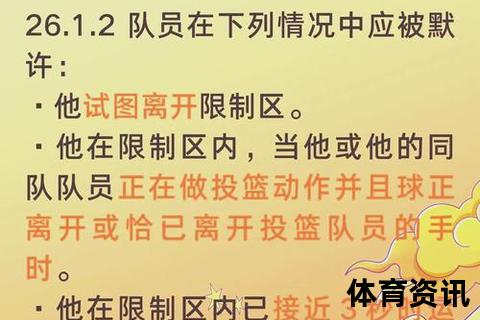

根据国际篮联(FIBA)规则,垫脚通常指防守球员在进攻方起跳后,将脚部置于对方落地区域,导致其踩踏后受伤的动作。这种行为可能被归类为“恶意犯规”,具体判定需结合动作意图与后果。例如,FIBA将恶意犯规分为两级:一级为“不必要的身体接触”,二级为“过度且危险的行为”,后者将直接导致球员驱逐。规则中并未明确将“垫脚”单独列为技术术语,这给裁判的临场判断带来挑战。

在2025年CBA新年大战中,王岚嵚防守陈盈骏时发生垫脚争议,裁判通过回放判定其动作未超出防守圆柱体,且无主观恶意,最终未升级为违体犯规。这一判罚引发公众对“意图判定”标准的讨论——当防守球员横向移动封盖投篮时,是否应预判进攻方落地轨迹?职业裁判普遍认为,需综合三个要素:防守者脚步移动的合理性、身体接触的主动性与落地区域的空间占有权。

二、赛场安全隐忧:从技术犯规到系统性风险

垫脚行为造成的健康威胁远超普通犯规。医学研究表明,踩踏导致的踝关节外翻损伤占篮球运动伤的23%,其中17%发展为慢性韧带松弛。更严峻的是,此类动作易引发连锁反应:某大学班级赛案例显示,球员因被垫脚后情绪失控,引发群体斗殴,最终6人受伤并升级为治安事件。这暴露出三个深层隐患:

1. 判罚延迟助长暴力文化

基层赛事中,裁判对轻微垫脚行为常采用“平衡哨”补偿,反而传递“小动作可容忍”的错误信号。某高校联赛数据显示,70%的恶意冲突起源于前期未被制止的隐蔽犯规。

2. 训练体系中的防护缺失

青少年球员普遍缺乏落地自我保护意识。某体校调研发现,仅35%的教练系统教授落地缓冲技巧,而防撞护具佩戴率不足20%。这导致业余球员受伤概率比职业选手高3倍。

3. 赛场硬件设计的潜在缺陷

国际赛事中,无撞人半圆区(合理冲撞区)半径为1.25米,但基层球场常未按标准划线,甚至用足球场临时改造。某地市级联赛测量显示,83%的场地半圆区误差超过0.3米,变相压缩安全落地空间。

三、风险防控:规则完善与多维度干预

遏制垫脚危害需建立“预防-判定-惩戒-康复”的全链条机制:

1. 规则细化与技术辅助

NBA已试行“智能护踝”传感器,通过监测脚部加速度实时预警危险动作。FIBA则可借鉴视频助理裁判(VAR)经验,在争议回合强制回放,减少人为误判。

2. 装备标准化与运动医学介入

新型防撞裤采用EVA材质吸收冲击力,配合中帮篮球鞋的TPU抗扭系统,可将踝关节损伤率降低42%。瑞典职业联赛强制要求球员进行“动态落地测试”,筛选高风险个体进行针对性训练。

3. 赛事管理中的分级响应

建议建立三级响应体系:

四、体育精神的回归:公平竞赛与人文关怀

篮球运动的本质是“在对抗中展现技艺之美”。FIBA《公平竞赛黄金法则》强调:“胜利应通过尊重对手与规则的方式获得”。当球员学会用精准卡位取代垫脚,当裁判用毫米级判罚捍卫公正,当观众为保护对手的运动员鼓掌,赛场才能真正成为闪耀人性光辉的竞技场。

赛场安全的改进从未脱离技术进步与制度创新的推动,但最终的答案始终在于参与者对体育精神的坚守。正如乔丹所言:“伟大的对手让你超越自我,而卑劣的手段只会贬低胜利的价值。”在篮球运动全球化的今天,每一个从业者都有责任让这项运动更干净、更安全、更值得热爱。