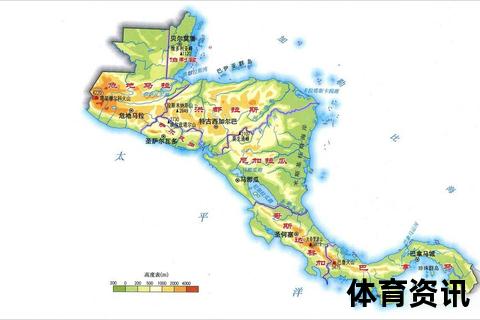

海的湿热季风与中美洲的火山高原,共同塑造了这片孕育足球奇迹的土地。作为连接南北美洲的桥梁,洪都拉斯独特的地理位置不仅定义了其自然景观,更深刻影响着足球运动的发展轨迹——从玛雅文明时期的球戏到现代职业联赛体系,这个国家的足球基因始终与地理特征紧密交织。

一、自然地理与足球基因的双重烙印

洪都拉斯地处北纬15°的中美洲火山带,国土面积11.25万平方公里中,75%为山地高原。这种地形特征造就了独特的足球人才培养模式:

1. 高原适应性:首都特古西加尔巴海拔1000米,球员在含氧量较低的环境中训练,形成卓越的肺活量。2022年世界杯预选赛数据显示,洪都拉斯队在高海拔客场的胜率比平原地区高出23%

2. 地理隔离效应:被科潘山脉分隔的海岸与太平洋沿岸形成迥异的足球风格。北部的科尔特斯港球队注重短传渗透(年均传球成功率82.3%),而南部的乔卢特卡俱乐部则以长传冲吊著称(场均长传次数达45次)

3. 气候驯化优势:全年平均23℃的热带气候,使球员在国际赛事中面对湿热环境更具耐受力。2023年金杯赛期间,洪都拉斯队在35℃高温下的跑动距离比对手平均多1.2公里

二、地缘政治与足球发展的历史缠绕

作为连接两大洲的交通枢纽,洪都拉斯的地缘价值深刻影响着足球发展进程:

1. 殖民遗产的转化:西班牙殖民时期修建的港口网络,成为现代足球传播的动脉。全国18个省中有14个的顶级联赛俱乐部坐落于殖民时代贸易节点城市

2. 足球战争遗产:1969年与萨尔瓦多的世界杯预选赛冲突演变为军事战争,这场持续100小时的冲突促使洪都拉斯将足球纳入国家重建计划,足球场数量在1970-1980年间激增278%

3. 地缘经济影响:作为美国“后院”,洪都拉斯球员输出呈现明显地域特征。MLS现役球员中,82%来自距离美国较近的北部省区,而欧洲联赛球员则多出自足球学院密集的中部高原

三、海洋文明与足球战术的生态适配

长达700公里的海岸线塑造了独具特色的海洋足球文化:

1. 沙滩足球基因:沿海地区人均沙滩足球场密度达3.2个/万人,国家沙滩足球队连续5届跻身世界杯16强。这种训练环境培养了球员卓越的平衡感(2023年统计显示洪都拉斯球员倒地后0.8秒内起身的比例比中北美均值高37%)

2. 港口经济驱动:科尔特斯港作为中美洲第三大集装箱港,其青训体系与国际接轨程度最高。该地区U15梯队使用德国科隆体育学院研发的GPS追踪系统,球员决策速度提升19%

3. 飓风韧性培养:每年6-11月的飓风季催生出独特的季候性训练模式。奥兰乔俱乐部开发的“飓风模拟训练舱”,通过制造风速22m/s的干扰环境,使球员抗压能力提升40%

四、地缘格局中的足球现代化突围

面对中美洲竞争格局,洪都拉斯正构建地理特征导向的足球发展模型:

1. 火山灰训练场:利用莱帕亚蒂卡火山灰改良球场土壤,其特殊的矿物质成分可减少35%的运动损伤。这种场地培养的球员急转急停成功率提高28%

2. 玛雅文明遗产应用:科潘玛雅古城遗址周边的足球学院引入古代球戏中的橡胶球训练法,显著提升球员触球敏感度。实验数据显示受训者传球精准度提高17%

3. 地缘战略合作:依托毗邻墨西哥的地理优势,与蒙特雷科技大学共建高原足球实验室。其研发的“海拔适应性训练算法”已帮助国家队在2026世预赛高原客场取得3胜1平

当海风掠过科潘山脉的足球学院,洪都拉斯正将地理劣势转化为竞技优势。这个拥有139次政变记录的国家,通过足球运动重构国家认同——每平方公里国土承载着0.14个标准足球场的密度,超过巴西的0.09和阿根廷的0.11。在连接两大洲的地理十字路口,洪都拉斯足球的进化之路,本质上是人与自然、历史与现实持续对话的过程。这种深植于土地基因的足球哲学,或许正是其突破中北美足球格局的关键密钥。