在方寸棋盘的黑白交错间,围棋不仅演绎着胜负的较量,更凝结着东方文明对宇宙规律的深刻思考。这项起源于中国的古老技艺,历经四千余年演变,始终以“一黑一白”的朴素形式,承载着人类对战略智慧的极致探索。从唐代国手顾师言以“第三名”的谦辞震慑日本王子,到20世纪聂卫平在中日擂台赛上力挽狂澜,围棋的棋盘上始终跳动着文明对话与哲学思辨的脉搏。

一、千年棋道:从文化符号到战略隐喻

围棋的起源可追溯至尧舜时期,《博物志》记载其“以教子丹朱”的教化功能。唐代《杜阳杂编》中记载的顾师言与日本王子的对弈,揭示了围棋作为文化外交载体的早期形态。彼时唐朝官员以“第三名”的谦辞化解外交博弈,既彰显了大国气度,也暗含了围棋“不战而屈人之兵”的战略智慧。这种以棋喻政的思维,在基辛格《论中国》中被称为“东方战略的密码”。

中日围棋交流史更是一部微观的文明竞合史。1960年代,日本九段棋手伊藤友惠以八连胜横扫中国棋坛,暴露出两国棋力的悬殊差距;而1984年首届中日围棋擂台赛上,聂卫平连续击败小林光一、加藤正夫等超一流棋手,终结了日本“三人即可横扫中国队”的预言。这场持续11届的赛事(1984-1996),以中国队7:4的总胜率标志着东亚围棋格局的重构。

二、阴阳辩证:围棋哲学的三大维度

围棋的本质是阴阳二气的动态平衡。黑白棋子没有等级差异,仅在落子位置中衍生万千变化,这契合了道家“道生一,一生二,二生三,三生万物”的宇宙观。唐代王积薪总结的《围棋十诀》,将这种哲学转化为具体的战略原则:“不得贪胜”警示急功近利之弊,“弃子争先”揭示舍小取大的智慧。

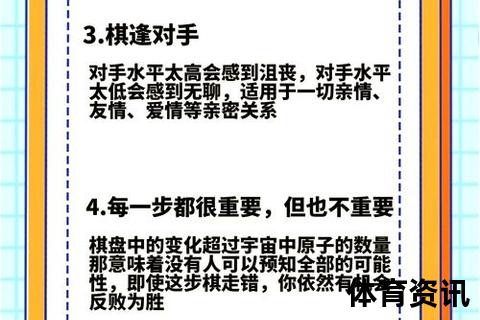

现代棋理进一步深化了三大辩证关系:

1. 全局与局部的博弈:吴清源提出的“六合之棋”强调全盘平衡,认为局部缠斗需服从整体势能。2016年AlphaGo对战李世石的第37手“天外飞仙”,正是通过打破边角常识构建中腹大势的经典案例。

2. 实利与厚势的转化:实地获取与外势经营如同太极两仪,2023年卞相壹在LG杯决赛中,通过弃取15目实地构筑铁壁,最终完成逆转。

3. 刚猛与柔韧的调和:聂卫平在首届擂台赛的“世纪之战”中,面对小林光一的凌厉攻势,以柔韧的治孤最终半目险胜,诠释了“柔弱胜刚强”的道家智慧。

三、现代棋局:从人工智能到地缘思维

人工智能的介入颠覆了传统棋理。AlphaGo的蒙特卡洛树搜索算法,通过每秒数万次的可能性推演,揭示了人类经验之外的“非定式”手筋。2025年北海新绎杯引入的AI辅助裁判系统,能够实时检测“打将”“搅局”等争议行为,推动围棋竞技走向更高透明度。但AI也带来哲学反思:当AI胜率判断取代人类直觉,围棋是否仍具艺术创造性?这个问题在2025年柯洁因AI判罚争议退出LG杯的事件中引发激烈讨论。

围棋的战略思维更深度渗透进现代国际关系领域。美国智库曾用围棋术语解析中国“一带一路”倡议:基础设施建设如同“布势”,区域合作协定犹如“做眼”,而南海岛礁建设则被视作“厚势经营”。这种类比虽显粗粝,却印证了围棋思维在复杂系统博弈中的解释力。

四、文明对话:棋盘上的东方智慧

围棋的国际化进程映射着文化传播的深层规律。1988年应氏杯首创世界围棋锦标赛,标志着围棋突破东亚文化圈;2025年南洋杯落地新加坡,25万新币的冠军奖金吸引全球64国棋手参赛,赛事直播通过VR技术实现360度棋局透视。但文化隔阂依然存在:西方棋手常困惑于“为什么不吃掉更多棋子”,这恰暴露了“占地”与“取势”的东方思维差异。

围棋教育正成为跨文化理解的新桥梁。哈佛大学东亚系将围棋纳入“战略决策”课程,麻省理工学院开发出“围棋博弈论”数学模型。更值得关注的是神经科学研究发现:职业棋手思考时,大脑顶叶皮层激活区域与数学家解题时高度重合,这为“围棋培养系统性思维”提供了生物学证据。

当2025年世界最高棋士战的九段高手们在循环赛中落子时,他们延续的不仅是竞技传统,更是人类对无限可能的永恒探索。围棋的黑白世界,既是361个交叉点的有限空间,也是文明智慧的无垠疆域——在这里,每一手棋都是对平衡的追寻,每一次胜负都是对“道”的叩问。这种超越时空的哲学对话,或许正是围棋历经千年仍生生不息的终极密码。