在乒乓球比赛中,旋转是最具杀伤力的武器之一——它如同无形的密码,能让发球从简单的开局动作升级为掌控比赛节奏的战术核心。职业选手超过40%的直接得分源于发球阶段,而业余比赛中旋转发球造成的失误率更是高达65%。这种通过胶皮摩擦制造出的复杂力学效应,正在不断重塑现代乒乓球竞技的攻防逻辑。

一、旋转发球的物理密码与战术价值

当球体以每分钟超过9000转的速度旋转时,空气动力学中的马格努斯效应会显著改变球的飞行轨迹。上旋球在飞行过程中产生的压差阻力,会使其落台后产生明显的"前冲加速"现象,专业测试数据显示,转速每增加1000转/分钟,球体弹起后的前冲距离将增加12-15厘米。这种物理特性解释了为何张继科的反手逆旋转发球能在2012年奥运会男单决赛中,让对手王皓出现高达7次的直接吃发球。

现代乒乓球竞技中,旋转发球承担着三重战术使命:创造直接得分机会、控制对手回球质量、为后续进攻创造机会。日本乒协2023年发布的技战术分析报告指出,顶尖选手在关键分阶段使用旋转发球的比例达到78%,其中侧旋与下旋组合发球的战术成功率最高,达到62%。

二、核心旋转类型的技术解剖

1. 基础旋转体系构建

上旋发球要求拍面与球体形成30-45度夹角,前臂带动手腕完成从下向上的"兜擦"动作。马龙的勾手发球正是此中典范,他的触球瞬间拍面角度精确控制在38度,制造出兼具速度与旋转的"急上旋"。而下旋发球的触球点需降低2-3厘米,通过手腕的"削切"动作制造向后的旋转轴,丁宁的"海底捞月"式发球下旋强度可达120转/秒。

2. 复合旋转的进阶演化

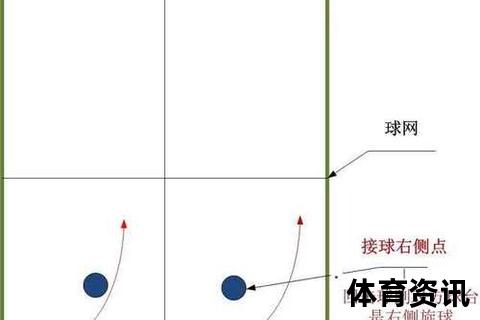

侧上旋发球需要球拍沿对角线方向运动,德国选手波尔的标准侧上旋发球触球轨迹与球台端线形成60度夹角,这种复合旋转使得球的飞行弧线在空中有明显"拐弯"。2019年世乒赛数据分析显示,许昕的顺旋转发球在触台时会产生15-20厘米的水平位移,极大干扰对手的预判。

3. 旋转轴心控制技术

专业运动员通过调整握拍松紧度来微调旋转轴心,张本智和的逆旋转发球采用拇指加压技术,使球的旋转轴偏移达8-10度。这种细微调整能让同样动作发出的球产生完全不同的旋转特性,实验数据显示,旋转轴偏移5度就能使球的二次弹跳方向改变30厘米。

三、实战中的旋转博弈策略

在比赛开局阶段,宜采用旋转差异明显的发球组合。刘诗雯对阵伊藤美诚时,前三个发球分别采用重下旋、不转球和侧上旋组合,成功造成对手3次直接失误。这种"旋转探针"战术能快速测试对手的接发球弱点,职业选手通常会在前六板内完成旋转类型的侦察。

关键分处理时,旋转强度与落点的三维组合至关重要。樊振东在10-8赛点时的经典发球,采用反手位小三角区域的侧下旋发球,配合92%的旋转强度,成功诱导对手回球出台。高速摄影分析显示,该发球触台后的运动轨迹呈现"S"型变异,这是侧下旋与台面胶粒共同作用的结果。

四、专项训练的科学路径

多球训练应遵循"强度递增"原则,建议每次训练包含5组不同旋转类型的组合练习,每组20-30个发球。日本国家队的旋转量化训练法值得借鉴,他们使用智能发球机记录每个球的旋转数值,要求运动员在四周内将下旋强度标准差从15%降低到5%。

身体协调性训练需注重动力链整合,波尔的基础训练包含持拍跳绳(增强腕关节灵活性)和阻力带挥拍(强化前臂爆发力)的组合练习。中国国家队科研组的数据表明,6周专项协调训练可使发球旋转强度提升18%-22%。

现代乒乓球竞技中,旋转发球已从单一技术进化为包含力学计算、战术欺骗和心理博弈的复合系统。2018-2023年的器材检测数据显示,专业选手的胶皮摩擦系数提升了7%,这意味着旋转的制造效率仍在持续进化。掌握这项技术的关键在于理解旋转的本质——它既是物理现象,更是战术思维的具象化表达。当运动员能够将力学原理转化为肌肉记忆,用战术意识驾驭旋转变化时,发球环节就会成为打开胜利之门的密钥。