在职业体育的全球化浪潮中,运动员的身份认同往往成为解读其职业生涯的重要维度。美籍华裔篮球运动员林书豪的跨国身份,恰似一面多棱镜,折射出文化交融、种族认知与职业竞技之间错综复杂的关系。

一、法律身份与文化根源的交织

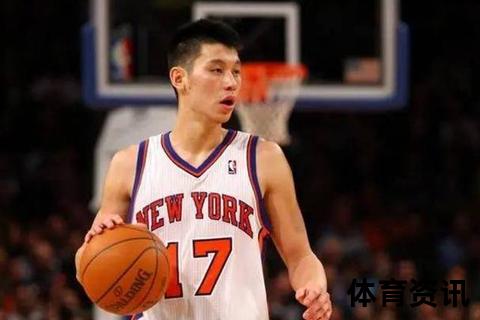

林书豪1988年生于美国加州帕罗奥图,父母均为中国台湾移民,这种跨太平洋的家族迁徙史奠定了他双重文化基因的基调。根据美国宪法第14修正案,出生即获得美国国籍的法律身份,使其在职业选择上享有完整的公民权利。然而血脉中的华人基因,让他在NBA赛场上始终被贴上“亚洲面孔”的标签,这种矛盾在2012年“林疯狂”时期达到顶峰——当他在纽约尼克斯创造场均25分、7助攻的奇迹时,媒体既惊叹于他的球技,又不断强调其“首位美籍华裔NBA球员”的身份。

家庭教育的文化传承尤为关键。父母坚持中文教学,要求子女每周参加中文礼拜,这种刻意营造的华人文化环境,使得林书豪能流利使用普通话,并在公开场合多次引用儒家经典。2019年加盟CBA北京首钢时,他特意用中文表示“希望能成为中美篮球的桥梁”,这种文化自觉远超普通美籍亚裔运动员。

二、职业生涯中的跨国实践

作为职业篮球史上罕见的横跨NBA、CBA、P联赛三大赛区的球员,林书豪的跨国轨迹极具研究价值。2010年NBA落选后辗转8支球队的经历,揭示了美国职业体育体系对亚裔球员的系统性偏见——即便在哈佛大学创下1450分+450篮板+400助攻+200抢断的常春藤联盟纪录,仍难逃“学术精英跨界玩票”的刻板印象。这种困境在2019年转向CBA时发生戏剧性转变:北京首钢给予的战术核心地位,使其成为首个在CBA场均22.3分+5.7篮板+5.6助攻的华裔外援,中国市场通过商业代言、综艺曝光将其塑造成“华人骄傲”。

值得注意的是,2023年加盟中国台湾P联赛的选择,展现了其身份认知的微妙平衡。相较于CBA外援身份,在台湾联赛以本土球员注册的特殊待遇,既延续了华人文化认同,又规避了直接的国家队归属争议。这种“体育外交”式的职业规划,实则是对跨国身份现实困境的策略性回应。

三、身份认同的复杂性解析

在种族议题敏感的美国社会,林书豪始终处于“非典型美国人”的认知夹缝中。NBA生涯中遭遇的歧视事件颇具象征意义:2017年篮网队时期,对手球员公然以“中国佬”进行种族侮辱;肯扬·马丁嘲讽其发型“模仿黑人文化”的言论,暴露了美国体育界对亚裔身份认知的狭隘性。这些经历促使他在《球员论坛》撰文直言:“他们永远把我看作外来者,即便我的英语比多数本土球员更流利。”

而在华人世界,其身份接受度呈现光谱式差异。中国篮协曾探讨归化可能性,但受制于“13亿人口大国不应依赖归化”的舆论压力未能成行;台湾地区则通过P联赛的在地化营销,将其塑造为“华人篮球大使”。这种差异折射出政治语境对体育身份的不同阐释路径。

四、全球化时代的身份重构

林书豪的个案揭示了当代运动员身份建构的三重动力:

1. 文化资本转化:通过慈善基金会推动亚裔青少年体育计划,在纽约、台北、北京设立训练营,将文化身份转化为社会影响力;

2. 商业价值重塑:代言的13个国际品牌中,8个具有明显亚太市场倾向,其个人纪录片《林风暴》采用中英双语叙事,精准锁定跨文化受众;

3. 宗教精神统合:作为基督徒,他在社交媒体发布的圣经经文解读,构建起超越种族界限的精神认同,这种信仰共同体弱化了国籍的区隔效应。

在职业篮球数据层面,其跨国轨迹创造独特纪录:NBA生涯5567分+2042助攻的成就,与CBA赛季40.7%三分命中率的竞技表现,共同构成评估跨国运动员价值的多维坐标系。

五、跨国身份的社会意义

从唐太宗重用突厥将领的历史镜鉴,到现代体育归化政策的争议,林书豪的身份讨论实质关乎文明包容度的时代命题。当他在2023年宣布婚讯时,社交媒体中“中美混血后代”的热议,暗示着公众对文化融合的深层期待。这种超越竞技范畴的社会关注,使其成为观察全球化时代身份政治的典型样本。

在职业体育日益成为软实力载体的当下,林书豪的跨国身份既是个体命运的选择,也是文明对话的注脚。当他在球场上切换中英文与队友沟通时,这种流动性身份恰是破除文化壁垒的实践典范。正如其在哈佛毕业演讲中所言:“我不需要在他人的定义里寻找自己,篮球让我懂得身份是动词而非名词。”这种主体性认知,或许才是解读其跨国身份的核心密码。