篮球史上最引人深思的转折之一,莫过于斯蒂芬·马布里从NBA的“全明星控卫”到CBA“城市英雄”的身份蜕变。这位曾与阿伦·艾弗森齐名的天才球员,为何在巅峰期选择离开全球最高水平的篮球舞台?答案背后,交织着个人性格的复杂性、职业环境的冲突,以及跨文化机遇的重构。

一、NBA生涯的矛盾爆发:从“独狼”到孤岛

马布里的NBA职业生涯始于1996年黄金一代,新秀赛季便以场均15.8分7.8助攻的亮眼数据崭露头角。他的“街球基因”与团队篮球理念的冲突逐渐显现。在森林狼与加内特组成的双核时期,球队因薪资结构失衡被迫解体——1997年加内特签下6年1.26亿美元的天价合同后,马布里因不满受限的续约空间(6年7090万美元)选择离队。这一决策暴露了他对核心地位的执着,也埋下了职业生涯转折的伏笔。

转投篮网、太阳、尼克斯等队后,马布里虽能贡献场均20+8的数据,但球队战绩始终低迷。2000-01赛季,篮网以26胜56负的战绩结束,而接替他的贾森·基德却将同一支队伍带入总决赛,这种反差使马布里被贴上“毒瘤”标签。更关键的是,他“突破分球”的助攻方式被质疑缺乏组织智慧,队友形容其打法“令人疲惫”。在纽约尼克斯时期,管理层对其父亲突发心脏病时的冷漠处理(未及时告知病情致其未能见最后一面),彻底激化了矛盾。

二、场外漩涡:从舆论焦点到信任崩解

马布里的场外形象加速了NBA生涯的崩塌。22岁时因网吧斗殴被捕的、离婚纠纷及经济问题,使其媒体形象持续恶化。2008-09赛季效力凯尔特人期间,场均仅3.8分的数据与其2084万美元的顶薪形成讽刺性反差,最终导致无人问津。NBA球队对其的评判已超越技术层面,正如篮网前队友所言:“他几乎与所有人都吵过架”。

更具象征意义的是,马布里在尼克斯后期通过社交媒体直播吞食凡士林等怪异行为,暴露出心理状态的失衡。这种“自毁式”表现,与NBA强调的职业化形象形成尖锐对立,联盟对其容忍度降至冰点。

三、CBA的救赎:重构价值坐标系

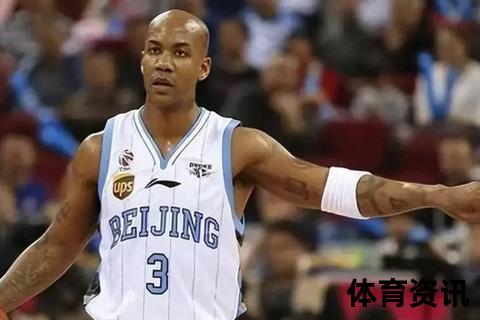

2009年转战CBA的决定,看似是NBA失意后的退却,实则是价值体系的重构。在北京首钢,他不仅获得1500万美元年薪(远超NBA后期收入),更成为战术绝对核心,带领球队四年三夺总冠军,并获立城市雕像。这种“被需要”的体验,填补了他在NBA缺失的尊重与归属感。正如其自述:“中国给了我缺失的爱”。

文化适应成为关键变量。马布里学习中文、融入胡同生活,甚至登上春晚表演小品的行为,塑造了“北京爷们儿”的亲和形象。这种跨文化身份的重构,与其在NBA时期的“异类”标签形成鲜明对比。CBA相对宽松的舆论环境,为其提供了情绪疗愈空间——他在清华演讲中坦言:“我学会了自我疗愈”。

四、职业体育的镜鉴:体制差异与人性需求

马布里的案例折射出职业体育体系的深层矛盾。NBA高度商业化的环境,将球员异化为“绩效数据包”,容错率极低。当其助攻数据无法转化为胜率时,技术价值立即被否定。而CBA作为上升期联赛,更注重外援的明星效应与市场价值,这为马布里提供了战术特权与情感补偿的双重空间。

更深层的启示在于职业运动员的心理健康需求。马布里提及NBA普遍存在的心理健康问题,恰说明其生涯转折不仅是技术适配问题,更是人性化支持的缺失。当美国媒体嘲讽其“独狼”性格时,中国球迷却将其团队领导力解读为“马政委”的担当,这种文化认知差异成为救赎的关键支点。

跨越疆界的篮球哲学

马布里的职业生涯,本质是两种篮球哲学碰撞的产物。NBA的“精英淘汰制”与CBA的“价值重构场”,共同塑造了这个充满争议的传奇。他的选择证明:职业体育的成功标准并非单一维度的技术指标,而是个人价值与生态系统的共振。当他在五棵松体育馆接受万人欢呼时,那个曾被NBA抛弃的“独狼”,已然在跨文化语境中完成了对篮球本质的重新诠释——这项运动的核心魅力,终究在于连接人心的力量,而非冰冷的胜负逻辑。