在篮球场上,三分线外的一记精准命中,往往是扭转战局的关键。这项技术不仅需要肌肉力量与身体协调性的完美结合,更依赖于对力学原理的深刻理解——从脚底蹬地的初始动力,到指尖拨球的微妙控制,每一个细节都决定着篮球能否划出理想的弧线。

一、三分投篮的力学密码

1. 力量传导链的完整性

传统观念认为三分球依赖上肢力量,但研究表明,腿部贡献了投篮力量的60%-70%,核心肌群负责力量传导而非主动发力。当球员屈膝蓄力时,力量应从脚踝→膝盖→髋部→腰腹→肩臂形成连贯传递链,若核心区域(腰腹)未能充分折叠,会导致约15%的力量在传导过程中耗散。NBA射迪克的典型案例显示,其投篮时腹部明显折叠,使躯干形成“杠杆效应”,有效减少力量流失。

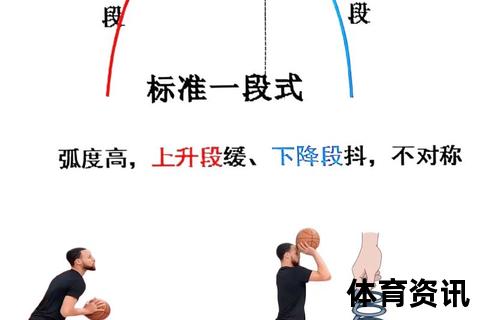

2. 角度与弧度的科学配比

诺维茨基的私人教练通过物理学计算得出,45度出手角度配合中高抛物线能最大化篮筐有效接触面积。手部动作中,前臂与上臂保持90度夹角,手腕后仰角度控制在100-160度之间,可确保篮球获得理想的后旋速度。库里投篮时高达52度的抛物线,正是其高命中率的物理保障。

二、姿势优化的四个黄金法则

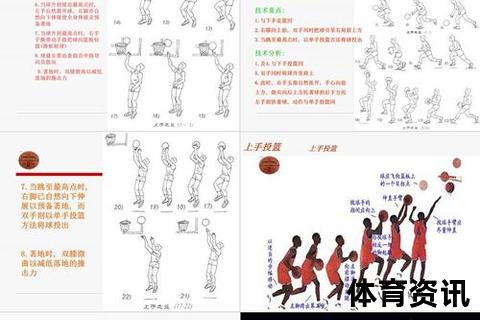

1. 下肢动力基座构建

• 脚距与肩同宽,重心落于前脚掌,膝盖弯曲角度约120度(超过普通跳投的150度)以储存更多弹性势能

• 起跳瞬间臀部后坐,模拟坐椅动作,激活臀大肌与腘绳肌群

2. 上肢动力传递系统

• 非投篮手置于球侧形成稳定三角支架,投篮手食指与中指间隔2厘米置于球体中线,掌心留出空隙避免摩擦力干扰

• 肘部内收至与肩关节垂直投影线重合,确保力量矢量直指篮筐

3. 核心动态稳定装置

• 腹部折叠时保持脊柱中立位,通过腹横肌与多裂肌的等长收缩实现躯干刚体化

• 起跳阶段完成“屈髋-展腹-挺胸”三阶段联动,用时不超过0.3秒

4. 末端效应器调控

• 出手瞬间手腕前压角度需达到85度以上,食指最后离球形成5-7转/秒的后旋

• 跟随动作保持“天鹅颈”姿势,食指指向篮筐中心并持续1.2秒

三、专项训练体系设计

1. 力量储备模块

• 下肢爆发力:采用负重深蹲跳(30%1RM)3组×15次,结合药球砸地训练(6kg药球×20次/组)提升蹬伸速率

• 核心刚度:瑞士球死虫训练(4组×30秒)与侧抛药球(5kg×20次/侧)增强抗旋转能力

• 上肢功率:使用弹力带模拟投篮轨迹进行抗阻训练(黄色弹力带×50次/天)

2. 神经适应模块

• 闭眼单腿投篮练习:强制身体建立本体感觉记忆,纠正发力代偿

• 心率干扰训练:在心率达到160bpm时进行连续投篮,模拟比赛末段体能极限状态

3. 技术打磨模块

• 九宫格投射法:将篮筐划分为9个区域,要求每个区域连续命中3球才能进阶

• 时空压缩训练:使用可升降篮筐(2.6m-3.05m)改变投射参数,强化神经适应性

四、实战效能转化策略

1. 环境变量应对

• 抗干扰训练:安排陪练员使用泡沫棒进行封盖,同时播放90分贝噪音

• 视觉遮蔽练习:佩戴半透明护目镜进行投篮,提升空间感知能力

2. 战术融合应用

• UCLA空切衔接投篮:利用掩护后的0.5秒出手间隙,完成catch&shoot

• 哈登后撤步演化:结合坠步(drop step)创造1.2米空间差

3. 运动表现监控

• 穿戴式传感器监测:测量地面反作用力峰值(≥2.5倍体重)、出手速度(≥6.5m/s)等关键参数

• 视频动作分析:通过Dartfish软件比对训练影像与库里等射手的动作模型

五、认知误区破除

1. 力量至上论:CBA体测数据显示,史鸿飞卧推仅85kg却能保持三分命中率91.7%,证明技术优化比绝对力量更重要

2. 天赋决定论:雷·阿伦职业生涯前三年三分命中率仅32.6%,通过每天500次投篮的刻意练习最终达到40.1%

3. 肌肉记忆神话:神经科学研究表明,每次投篮都是运动程序重新编译过程,需保持动态调整能力

在篮球运动持续进化的今天,三分投篮已从单纯的得分手段演变为空间创造工具。当球员建立起“动力链传导-空间感知-环境适应”三位一体的能力体系,那些划破天际的完美弧线,终将成为改写比分牌的艺术轨迹。