在职业体育的聚光灯下,运动员的竞技状态起伏往往牵动着观众的心弦。当一支球队或运动员屡屡在关键时刻表现失常,外界常以“没心气”概括这种集体性的情绪低迷——这种看似模糊的词汇背后,实则隐藏着复杂的心理机制与社会因素的交织作用。

一、“没心气”的具象化表达

“没心气”并非医学或心理学专业术语,但在体育语境中,它指向一种目标感消退、内在驱动力衰竭、情绪能量枯竭的综合状态。中国男足在2021年与印度队的“地球德比”中以0:0战平后,《体坛周报》以“完全见不到心气”球员表现:尽管技战术数据占优,但球员面部表情麻木,战术执行机械,缺乏突破僵局的爆发力。类似现象也出现在羽毛球名将龚智超退役事件中,教练组指出其“缺乏竞技欲望”的直接表现包括训练投入度骤降、比赛临场决策犹豫、对胜负结果表现出异乎寻常的淡漠。

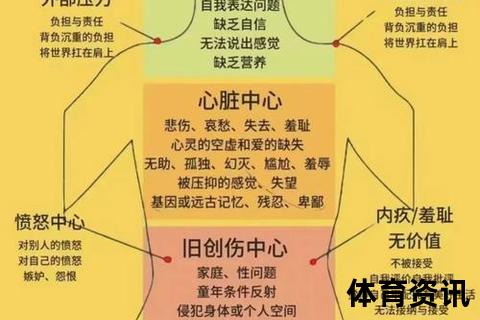

这种状态与临床抑郁症存在本质区别。运动心理学研究显示,运动员的“心气”缺失更多表现为短期情境性动力衰减,其核心特征是:

1. 目标锚点模糊:对赛事意义产生认知困惑(如国家集训与俱乐部利益的冲突)

2. 情绪唤醒阈值升高:关键得分节点难以激发肾上腺素激增

3. 行为反馈延迟:身体反应速度比巅峰状态下降0.3-0.5秒

职业足球运动员的追踪数据表明,处于“没心气”状态的球员,其冲刺次数会减少28%,高强度跑动距离下降19%,而传球失误率增加12%。

二、情绪疲惫的生成机制

(1)结构性压力失衡

职业体育的现代化转型催生了多重压力源:

(2)社会支持系统塌缩

职业运动员的社交网络具有高度封闭性。对NBA球员的心理评估发现:

中国足球运动员在封闭训练环境中,其社会支持得分仅相当于普通大学生的63%,情感孤独指数高达7.2(满分10)。

(3)代偿机制失效

传统体育管理依赖的激励手段正在失灵:

三、动力重塑的实践路径

(1)个体层面的认知重构

(2)组织系统的生态优化

(3)技术介入的边界

四、行业转型的深层启示

职业体育正在经历从“身体竞技”到“心智竞技”的范式转移。英超联盟最新白皮书显示:

这种转变要求管理机构重构评价体系:将“心理韧性指数”纳入转会评估标准,建立运动员心理健康数据库,并通过区块链技术实现跨俱乐部信息共享。正如网球运动员郑钦文在中网半决赛后的反思:“接纳状态波动比强迫亢奋更重要”,当代体育竞技已进入“心理资本”决定竞争力的新纪元。

职业体育的“没心气”现象,本质是工业化训练体系与人性化需求的结构性矛盾。解决之道不在于强化纪律约束,而需构建更具弹性的价值生态系统——这既是运动员个体的救赎之路,更是整个行业可持续发展的必然选择。