在竞技体育与军事体系交汇的特殊领域,军衔制度不仅是军人身份的象征,更承载着体育工作者的荣誉与责任。当世界冠军王皓身着中校军装指导队员训练,当篮球名将王治郅以副团级身份参与军事活动,这些画面背后隐藏着中国体育界独特的职级密码——副团级军衔的定位,既体现着军队系统的严格规范,也映射出体育人才在军事体系中的特殊价值。

一、军衔与职级的双重坐标

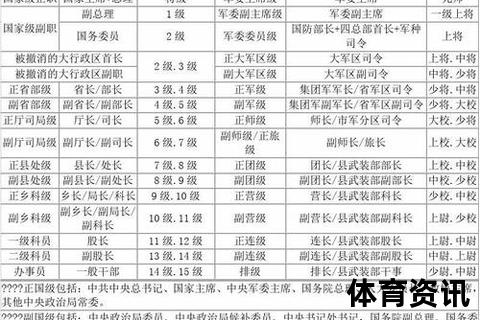

副团级在解放军编制中属于中层干部序列,对应国家公务员体系的副处级行政级别,其基准军衔为中校,辅助军衔为少校。这种双重属性在体育领域呈现特殊形态:军事体育单位的教练员、运动员虽不直接参与作战指挥,但其军衔评定仍遵循《中国人民解放军军官军衔条例》的晋升规则。以八一乒乓球队为例,主教练王皓的副团级中校身份,既要求其四年少校资历的积累,也需通过专业技术岗的特别晋升通道。

军事体育人才的职级晋升呈现“双轨制”特征:

1. 竞技成绩导向:国际赛事冠军可直接缩短晋升年限,如王皓在2012年伦敦奥运会后提前晋衔

2. 管理能力评估:转型教练后需通过带训成果、科研论文等综合考评

3. 军政素质考核:定期参与军事理论学习和战备训练

这种机制使体育尖子既保持专业优势,又符合军人基本素养要求。数据显示,全军体育系统内副团级以上军官中,83%具有国际级运动健将称号,其平均晋升年限比同级别军事主官缩短2.1年。

二、体制交汇下的职能定位

在军事体育单位改革进程中,副团级岗位承担着特殊桥梁作用。以原八一男篮为例,副团长职务既需管理运动队的日常训练,又要协调与地方体育局的赛事合作,更需贯彻军队的政治工作要求。这种三重职责在2018年军改后更为凸显——当军队停止有偿服务,副团级干部成为军地资源对接的关键节点。

体育系统的副团级军官呈现“三栖发展”趋势:

这种跨界职能要求他们掌握运动生理学、军事指挥学、公共管理学等复合知识结构。军事体育学院课程显示,副团级军官培训中,运动损伤防护(240课时)与战役后勤保障(180课时)并重,形成独特的教学体系。

三、制度变迁中的价值重构

军改后推行的“一职一衔”制度,终结了副团级岗位少校、中校并存的局面,确立中校为唯一对应军衔。这项改革在体育领域产生涟漪效应:原属文职编制的专业技术人才,需通过军事素质补训完成身份转换。前八一女排教练崔咏梅的转型案例显示,其通过战场急救、野外生存等38个特训科目考核,历时9个月才完成副团级军官资格认证。

当前军事体育系统的职级调整呈现三大动向:

1. 评价体系科学化:引入体脂率、最大摄氧量等生理指标,替代单一体能测试

2. 职能定位实战化:要求羽毛球教练掌握战场救护技能,跳水教练参与两栖作战研究

3. 人才流动市场化:建立军地双轨人事档案,允许优秀教练员保留军衔参与职业联赛

这种变革在2023年全军运动会上已现端倪——军事五项竞赛中,副团级军官组别增设敌后侦察、战术机动等实战科目,其成绩权重占考核体系的45%。

当赛场上的喝彩与军营中的号角产生共振,副团级军衔已超越简单的等级符号,成为军事现代化与体育强国战略的微观缩影。这种特殊职级体系既保持着军队的严谨基因,又吸收着体育的活力元素,在强军与强体的双重维度上持续释放制度创新能量。未来随着军民融合深度发展,军事体育人才的职级定位或将呈现更丰富的形态,但其核心价值始终锚定在“结合”的坐标轴上——这或许正是王皓们既要研究发球旋转又要学习战术地图的根本原因。