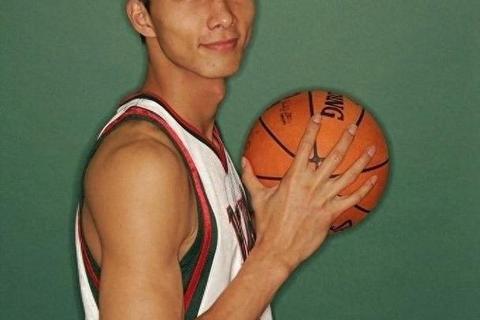

作为中国篮球史上最具标志性的球员之一,易建联的NBA征程始终笼罩着"未完成"的遗憾。这位2007年首轮6号秀,职业生涯虽留下2148分位列亚洲球员第三的纪录,却始终未能突破角色球员的定位。深入剖析其职业生涯轨迹,会发现天赋与性格的双重制约,如同精密编织的命运之网,最终框定了这位黄种人顶级天赋球员的发展上限。

一、静态天赋的华丽外衣下暗藏隐患

易建联2.12米身高搭配2.22米臂展的静态数据,在亚洲篮坛堪称划时代存在。其站立摸高达到2.83米,配合3.67米的助跑摸高,甚至优于同时期的字母哥(2.85米站立摸高/3.75米助跑摸高)。但这份天赋在NBA语境下却呈现出微妙反差:

1. 对抗能力的先天不足:115公斤体重虽优于多数亚洲内线,但在NBA位竞争中,面对场均对抗次数超过50次的比赛强度,其核心力量短板暴露无遗。数据显示,其篮下命中率仅为54.3%,远低于联盟平均的62%。

2. 技术特质的时代错位:生涯33.3%的三分命中率看似适配现代篮球,实则受制于出手速度(0.78秒)偏慢,难以形成稳定威胁。更致命的是其钟爱的长两分(16-23英尺)占比高达38%,这种"魔球理论"最排斥的进攻选择,直接导致其真实命中率长期徘徊在50%以下。

3. 伤病魔咒的持续困扰:NBA五年间13次伤停记录,单赛季最高出勤数仅为66场。医学分析指出,其跟腱长度(28cm)较黑人运动员平均短3cm,直接影响爆发力与落地缓冲能力,这解释了为何高强度对抗后频繁出现应力性伤病。

二、性格密码中的沉默困境

相较于姚明幽默睿智的公众形象,易建联的沉默寡言成为融入NBA文化的隐形屏障。这种性格特质在竞技层面衍生出三重困境:

1. 战术理解的沟通壁垒:雄鹿时期教练组曾专门制作战术动画视频,因其英语听力水平难以即时理解复杂战术指令。某次暂停期间,因误听"flare screen"(掩护战术)为"flat screen"(平板屏幕),导致关键回合跑位失误的轶事,成为更衣室流传的典型案例。

2. 竞争心态的自我设限:2009年篮网时期,当教练建议其增加背身单打时,易建联以"这不是我的比赛方式"婉拒。这种技术路径依赖,使其始终未能开发出符合NBA位需求的全面技能包。

3. 领袖气质的天然缺失:对比姚明主动参与社区活动、主持球队聚餐的社交策略,易建联训练外的封闭生活模式,使其难以获得队友信任。某次球队航班延误,全队唯独联系不上他的尴尬场面,折射出人际关系网的脆弱。

三、时代洪流中的命运博弈

将易建联的困境简单归咎于"生不逢时"并不公允。数据显示,其NBA生涯(2007-2012)恰逢小球风暴酝酿期,同期类似体型的空间型大前锋如莱恩·安德森、钱宁·弗莱均已站稳脚跟。但技术细节的差距决定命运分野:

四、文化夹缝中的适应困局

从广东宏远到密尔沃基雄鹿,易建联面临的是双重文化解构:

1. 训练哲学的冲突:CBA时期每天4小时的训练量,在NBA被压缩至2.5小时但强度倍增。某次力量训练中,因无法完成"波杰姆斯基式"的5小时高强度循环(包含3组400磅深蹲),遭助教质疑职业态度的事件,暴露了中美训练体系的本质差异。

2. 饮食管理的代差:坚持中式餐饮导致体脂率波动(长期在8%-10%间徘徊),与NBA要求的7%以下标准存在差距。某次体检前紧急脱水降重的极端做法,反而引发肌肉代谢紊乱。

3. 媒体应对的错位:ESPN记者回忆,易建联接受采访时平均每个问题仅回应1.2句话,这种"问答游戏"式的互动,使其难以塑造具有商业价值的个人形象。

五、未竟之路的启示录

当我们将易建联的案例置于中国篮球发展史中观察,会发现其困境的典型性:

站在2025年回望,易建联的NBA生涯恰似一面棱镜,折射出中国篮球与世界顶级联赛间微妙的光谱差异。当崔永熙们在夏季联赛拼杀时,那些关于性格培养、技术细节、文化适应的课题,依然在训练馆的灯光下静静等待答案。这位曾单场砍下31分的中国前锋,最终未能跨越的不仅是技术鸿沟,更是整个篮球文化生态系统的进化距离。