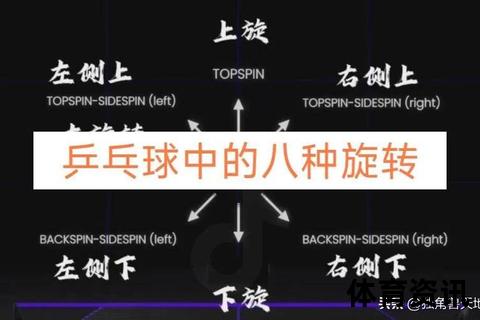

在乒乓球技术体系中,下旋发球是突破对手接发节奏、创造进攻机会的关键武器。其核心在于通过精确的板形控制与摩擦技术,将旋转与落点、速度巧妙结合,形成兼具威胁性与隐蔽性的战术发球。以下是基于运动力学原理与实战经验的系统性解析:

一、板形调整的三大维度

1. 板型角度的科学分层

根据网页2与网页31的研究,板形可分为五级梯度:前倾(30°)、稍前倾(45°)、垂直(90°)、稍后仰(120°)、后仰(150°)。发下旋球时,理想板型为稍后仰至后仰区间(120°-150°),此时球拍与球的接触面积最大,摩擦路径可延伸至球体下中部的5-7点区域。需注意过度后仰(超过160°)会导致击球点偏离最佳摩擦区域,反而降低旋转效率。

2. 击球点位置的动态校准

如网页19与网页24所述,发球瞬间需保持球拍与球体下中部约1/3处接触。当球从抛起高点下落至球网高度时(约15-20cm),是启动摩擦的最佳时机。此时配合手腕内旋动作,可实现长达3-5cm的摩擦行程,远高于普通下旋发球的1-2cm摩擦距离。

3. 板形微调的战术适配

高水平选手常采用"三级变板"策略:

二、摩擦技术的生物力学解析

1. 手腕动作的动力学链条

网页3与网页37的研究显示,手腕需完成外展(30°)→内收(45°)的鞭打式运动,配合前臂外旋动作,产生约1200-1500转/分的旋转加速度。职业选手的腕部角速度可达800°/秒,远超业余选手的300-500°/秒。

2. 手指控制的精细调节

根据网页50的握拍力学分析,横板选手需通过拇指与食指的"捏合效应"(施加3-5N压力),直板选手则依赖中指的"顶板反馈"(约2-3N支撑力)。触球瞬间手指的突然收紧,可额外增加15%-20%的旋转强度。

3. 摩擦路径的黄金比例

优秀下旋发球的摩擦轨迹应呈现"7:3法则":70%的垂直向下摩擦分量制造下旋,30%的前推送力控制弧线长度。如网页19所述,当摩擦角度与球台平面成65°-75°夹角时,可兼顾旋转强度(120转/秒)与过网稳定性。

三、身体协同发力的进阶要点

1. 重心压制的三重联动

2. 腰部转动的能量传导

从引拍到击球,腰部的转动幅度应控制在60°-70°区间。过早转腰(超过70°)会损失30%以上的爆发力,过晚转腰(小于50°)则导致力量传导断裂。

3. 下肢蹬踏的时空同步

右脚下踏动作需与击球点精确匹配:当球下落至球网上沿时启动蹬踏,在触球瞬间完成力量释放。职业选手的蹬踏力量可达体重的1.5-2倍,形成向下约200N的冲击力。

四、常见技术误区与纠正方案

1. 旋转强度不足的成因

2. 弧线控制失当的力学分析

3. 动作隐蔽性缺失的改善

引入"镜像发球训练法":在镜前练习发球,确保板型变化幅度小于15°,挥拍轨迹差异控制在10cm以内

五、实练体系构建

1. 多球训练的量化标准

2. 生物反馈技术的应用

使用高速摄像机(1000帧/秒)捕捉击球瞬间的板型角度、触球时间、摩擦轨迹,通过三维运动分析系统生成改进建议

3. 专项力量训练方案

在乒乓球技术迭代加速的今天,下旋发球已从单一旋转技术发展为融合力学、生理学、材料科学的复合型技术体系。唯有通过科学化训练与智能化分析,才能在毫秒级的对抗中占据先机。职业选手的数据显示,系统化改进下旋发球技术后,单局直接得分率可提升12%-15%,接发球抢攻成功率下降8%-10%,这组数据印证了精研板形与摩擦技术的战略价值。