当一支国家队的失败不再是个例,而成为某种宿命的延续,人们不得不追问:究竟是什么让14亿人口的大国在绿茵场上举步维艰? 中国足球的困境如同一面多棱镜,折射出体制沉疴、人才断层与文化荒漠的三重阴影。本文将从这三个维度展开剖析,试图探寻突围的可能路径。

一、体制之困:摇摆的顶层设计与割裂的管理生态

中国足球的体制痼疾,恰似一场永无止境的改革拉锯战。2015年《中国足球改革总体方案》曾被视为破冰之举,但十年过去,职业联赛仍深陷“管办不分”的泥潭。足协既当裁判员又当运动员的权力结构,导致政策朝令夕改——从U23强制上场政策到归化球员的突击式操作,无不暴露出决策的短视与功利。

2025年中足联的成立虽迈出管办分离的第一步,但职业俱乐部仍面临准入标准模糊、财政监管乏力的困境。某中超俱乐部高管坦言:“我们每年要应付的行政指令文件多达200余份,但真正促进青训的实质性支持不足10%。”这种行政干预与市场规律的对撞,直接导致了联赛泡沫化与人才培育脱节。

更值得警惕的是体制性腐败的余毒。2023年足坛反腐风暴揭露的涉案金额高达数亿元,暴露出权力寻租如何摧毁足球生态——从青少年选拔到国脚资格,每个环节都可能成为利益交换的。

二、青训断层:被异化的足球教育与断裂的人才链条

中国足球青训体系正陷入“投入倍增、产出递减”的怪圈。数据显示,全国注册青少年球员不足6万人,仅为日本同期数据的1/20。这种人才荒漠的成因极具中国特色:

1. 训练理念的世纪错位

日本青训强调“千人千面”的个性化培养,而中国仍盛行“三从一大”的体工队模式。某日本青训专家在华考察时震惊发现:“12岁孩子在练30年前日本淘汰的折返跑训练法,这种训练只会摧毁创造力。”

2. 升学通道的致命掐断

“12岁退役现象”背后,是教育与体育的彻底割裂。当日本中学生联赛吸引数万观众时,中国足球特长生却面临中考加分取消、大学特招名额缩减的困境。北京某重点中学足球教练透露:“我的队员初三时80%选择退队,他们不敢赌不确定的足球未来。”

3. 竞赛体系的荒漠化

日本U12球员年均比赛量达50场,而中国同年龄段球员不足15场。更严重的是,国内青少年赛事充斥着“改年龄”“假比赛”等乱象。2024年某省级青少年联赛中,冠军队被查出半数球员超龄,这种系统性的造假直接摧毁了选拔机制的公信力。

三、文化缺失:功利主义蚕食下的足球荒漠

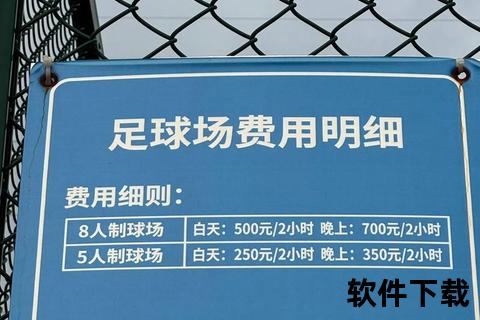

足球文化的贫瘠,使中国始终未能形成可持续的足球生态。当日本家长将孩子踢球视为人格教育时,中国父母更担忧“踢球影响升学”。这种认知差异直接导致足球人口基数的悬殊——中国每万人足球场数量仅为德国的1/50。

文化断层具体表现为:

某社会学家尖锐指出:“当足球沦为政绩工程和商业噱头,它就失去了连接社区、培育人格的本质功能。我们不是在培养球员,而是在制造踢球的机器。”

破局之道:重构足球生态的三大支柱

1. 体制革新

推进中足联实体化运作,建立俱乐部、青训机构、教育部门联合治理机制。参考日本J联赛的“51%球迷持股”制度,让足球回归公共属性。

2. 青训革命

3. 文化培育

互动讨论:

欢迎在评论区分享观点,优质留言将获赠《日本足球史》电子书。

中国足球的困境,本质上是现代性转型中的系统危机。它需要的不是某个天才球员的横空出世,而是一场涉及千万人的社会工程。正如德国足球改革历时15年才见成效,我们的突围同样需要摒弃速胜幻想,在体制、青训、文化的三重维度上持续深耕。当每个社区都有孩子快乐踢球,每所学校都有专业教练指导,每个公民都能理性看待胜负时,中国足球的黎明或许就在转角处。