中国城市的发展路径如同竞技场上的不同战术体系,有的以重工业为矛,有的以现代服务业为盾。在粤港澳大湾区与长三角两大国家战略交汇处,佛山与上海分别以制造业立市和金融强市的双城模式,演绎着中国产业升级的两种典型范式。

一、产业基因的孕育土壤

佛山制造业的根基深植于专业镇经济,从明清时期冶铁业发轫,到改革开放后“一镇一品”产业集群的爆发,形成了机械装备、家电家具等34个国家级产业基地。2023年数据显示,佛山规上工业总产值突破3万亿元,工业增加值占GDP比重达56%,每平方公里土地工业产值密度达7.9亿元。这种产业基因源自草根民营经济的野蛮生长,美的、海天等企业从乡镇作坊成长为世界500强的故事,印证着“佛山制造”特有的内生性生长逻辑。

上海金融血脉的流淌则始于1843年开埠后的远东金融中心地位。浦江两岸鳞次栉比的金融机构大楼,承载着全国股票市场40%的市值、债券市场60%的发行量。截至2024年,上海持牌金融机构达1735家,金融市场年交易额突破3300万亿元,跨境人民币结算量占全国38%。这种国际化基因使得陆家嘴每栋写字楼都如同金融战场的前哨站,外资机构入驻率达92%的态势,彰显其全球资源配置能力。

二、发展路径的战术选择

佛山选择的是“全产业链纵深防御”策略。在陶瓷产业转型中,南庄镇将75家高耗能企业缩减至13家清洁生产企业,同步打造出年交易额超400亿元的三大陶瓷商贸基地,实现从“制造车间”向“标准制定者”的跃升。数字化转型成为新引擎,7000家规上企业完成智能化改造,生产效率平均提升32%,产品不良率下降45%。这种“制造+服务”的双轮驱动,犹如足球场上的攻防转换,既守住传统产业基本盘,又开辟出工业互联网等新赛道。

上海则演绎着“金融中场发动机”角色。通过设立全国首个科创板、试点数字人民币跨境支付,构建起覆盖科创企业全生命周期的金融服务链。临港新片区推出的可持续发展挂钩银团贷款、生物医药责任保险等创新产品,如同精准的长传调度,将资本导向硬科技领域。金融数据跨境流动监管沙盒的建立,更似战术板上的阵型创新,在风险可控前提下释放制度红利。

三、区域协同的阵型配合

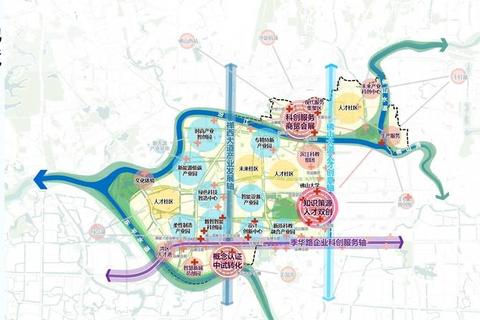

广佛同城化堪称区域协同的经典案例。两市共建的“1+4”高质量发展融合试验区,实现交通网络、产业创新、生态保护的深度嵌合。佛山北站新城承接广州科技成果转化,汽车零部件配套率达75%,形成“广州研发+佛山制造”的锋线组合。这种协同效应在佛北战新产业园得到集中体现,423平方公里的园区内,广佛两地科研机构联合攻关突破精密制造技术17项。

上海在长三角的协同中扮演“组织核心”角色。通过G60科创走廊串联起9城市创新资源,组建的65支基金管理团队形成200亿元科创基金池,犹如精准的传切配合,将张江的集成电路设计、苏州的芯片制造、宁波的材料供应串联成完整产业链。这种跨区域要素整合能力,使上海在半导体设备国产化率提升至28%的过程中发挥关键枢纽作用。

四、转型升级的临门一脚

佛山面临的挑战如同比赛末段的体能瓶颈。34%的建设用地开发强度逼近红线,单位GDP能耗较深圳高出23%。破局之道在于“工业上楼”的空间革命,南庄精密智造产业园通过4.0版产业空间,使土地产出强度提升至800万元/亩,相当于传统厂房的3.2倍。这种垂直集约化发展,恰似篮球场上的空中接力,在有限空间完成动能转换。

上海则需破解“金融助攻”与“科技射门”的配合难题。虽然集聚了全国1/3的私募股权基金,但硬科技领域投资占比仅19%,低于硅谷的37%。通过设立社保基金长三角科创子基金,建立科技企业白名单制度,正在构建从天使投资到并购重组的全程陪跑体系,这种资本接力如同足球场的多点进攻,力求打通科技成果转化的“最后一公里”。

五、未来赛局的战术预判

佛山在2025年规划中显露“换道超车”野心。200亿元新动能产业基金瞄准氢能装备、基因治疗等未来产业,计划5年形成1200亿元基金矩阵。这种战略如同赛事中的阵型突变,在保持陶瓷机械等传统优势的开辟智能传感等新战场。顺德机器人谷已集聚上下游企业187家,核心零部件自给率提升至65%。

上海则聚焦制度型开放新赛场。依托自贸试验区升级版,试点本外币一体化资金池、离岸债券发行等创新工具,打造全球资管中心。这种战术升级犹如引入VAR技术,通过规则创新提升市场运行效率。截至2024年,已有87家跨国公司将亚太财资中心落户浦东,管理资金规模超万亿。

当佛山的企业家带着精密模具奔赴德国工业展,当上海的银行家们在陆家嘴研讨碳金融衍生品,这两座城市正在用不同的战术执行着共同的战略目标——在全球产业版图中争夺价值链制高点。它们的竞争不是零和博弈,而是中国特色发展道路上的双螺旋上升,共同诠释着大国经济转型升级的深层逻辑。