纳尼状态断崖之谜:从曼联新星到战术弃子的转折解析

adminc2025-04-28国内赛事29 浏览

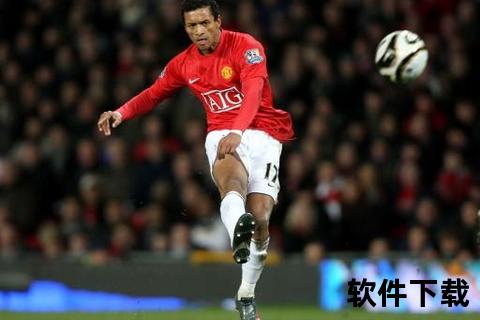

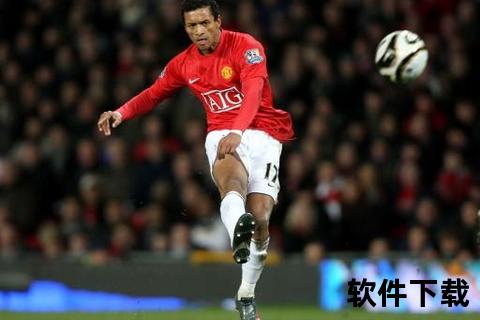

一位曾以空翻庆祝风靡梦剧场的边路天才,却在巅峰期突遭弃用,职业生涯急转直下——葡萄牙球星纳尼的曼联生涯,始终是足坛争议与遗憾交织的谜题。从弗格森麾下的关键棋子到范加尔时代的战术牺牲品,他的转折背后,既有个人特质与时代洪流的碰撞,也折射出豪门俱乐部权力更迭的残酷现实。

一、高光起点:新C罗的崛起与战术适配

2007年,21岁的纳尼以2550万欧元加盟曼联,被寄予“C罗接班人”的厚望。他的早期表现堪称惊艳:

技术特点:兼具速度、盘带与创造力,擅长边路突破与传中,英超生涯平均每226分钟贡献1次助攻,效率队史第一。

关键贡献:2010-11赛季,他交出9球18助攻的巅峰数据,成为曼联重夺英超冠军的核心之一。

战术定位:弗格森以433阵型为基础,赋予其左路自由权,与鲁尼、C罗形成“三叉戟”,利用其突破能力撕开防线。

转折伏笔:尽管数据亮眼,纳尼的“神经刀”特质已现端倪——状态起伏大、决策合理性受质疑,这为后续矛盾埋下隐患。

二、断崖之始:红牌争议与弗格森时代的终结

2013年欧冠1/8决赛对阵皇马,成为纳尼曼联生涯的分水岭:

争议红牌:第56分钟因蹬踏阿贝罗阿被直接罚下,导致曼联少打一人遭逆转。裁判判罚引发两极评价,基恩等名宿支持红牌,而弗格森怒斥为“耻辱”。

心理打击:纳尼赛后未公开解释动作意图,外界对其“比赛专注度”的质疑加剧。此时恰逢弗格森临近退休,球队进入动荡期。

数据滑坡:2012-13赛季,其英超出场时间骤降至11场,贡献仅1球2助,战术地位被瓦伦西亚、阿什利·扬取代。

深层原因:弗格森后期更注重战术纪律,而纳尼的即兴发挥与教练的体系化要求产生冲突。加之C罗离队后,曼联急需稳定得分点,其不确定性被放大。

三、权力更迭:从莫耶斯到范加尔的体系排斥

弗格森退休后,曼联进入混乱重建期,纳尼沦为战术试验的牺牲品:

莫耶斯的保守:2013-14赛季,莫耶斯沿用442阵型,强调边路传中,但纳尼的突破型踢法与战术脱节,逐渐失去信任。

范加尔的清洗:2014年,荷兰教头上任后推行“控球至上”理念,认为纳尼“缺乏战术执行力”,将其租借至里斯本竞技,次年以400万镑低价抛售。

管理层矛盾:2013年夏窗,纳尼曾接近加盟尤文,但曼联最后一刻叫停转会,暴露俱乐部在重建战略上的摇摆。

数据对比:租借里斯本期间,纳尼单赛季贡献12球,证明其能力未完全退化,但曼联已无回头路。

四、多维反思:个人、环境与时代的交织困局

纳尼的坠落并非单一因素所致,而是多重矛盾的叠加:

1. 个人局限

稳定性不足:职业生涯英超进球转化率仅11%,远低于顶级边锋水平。

伤病影响:2012年腿筋重伤导致爆发力下降,突破威胁减弱。

2. 战术演变

英超边锋职责转型:2010年代后,边锋需兼具防守贡献与内切得分能力,而纳尼仍依赖传统下底传中。

曼联体系崩塌:弗格森退休后,俱乐部连续换帅,从莫耶斯的442到范加尔的352,战术混乱加剧适应难度。

3. 俱乐部决策

引援失误:2014年豪购迪马利亚等高价球员,挤压纳尼生存空间,却未解决阵容结构性缺陷。

青训断档:同期曼联未能培养出适配纳尼特点的中锋,其传中优势无从发挥。

五、遗产与启示:天才陨落背后的足坛法则

纳尼的故事揭示现代足球的残酷逻辑:

“功能化”生存:当代战术更强调球员的模块化价值,全能型边锋取代传统爆破手。

豪门容错率降低:曼联后弗格森时代急于重回巅峰,导致功勋球员成为短期战略的牺牲品。

心理韧性考验:从“梦剧场宠儿”到被扫地出门,纳尼坦言“离开曼联后呼吸都更轻松”,折射高压环境对球员的消耗。

历史定位:尽管职业生涯后期漂泊,纳尼仍以41球70助攻的数据,成为曼联21世纪最具标志性的边锋之一。

互动话题

> 你认为纳尼职业生涯的转折点更源于自身局限还是外部环境?曼联管理层是否过早放弃了他?欢迎在评论区分享你的观点。

行动呼吁

关注「南宫体育」专题《豪门重生之路》,深度解析曼联从弗格森时代到滕哈格时代的战略得失,解锁更多足坛兴衰密码。点击追踪,获取独家分析。