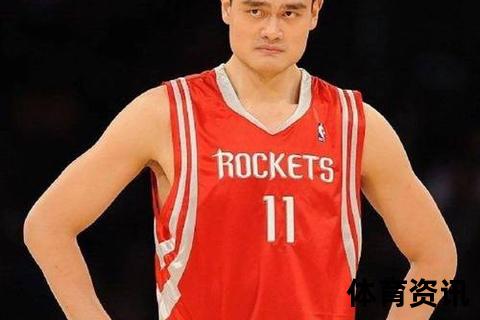

在中国篮球史上,姚明的名字如同一个符号,既承载着民族体育精神的象征,又裹挟着无数关于天赋与努力的传奇色彩。围绕这位“移动长城”的讨论中,一个看似简单却充满争议的话题始终未曾停歇——他的真实身高究竟是多少?这一疑问不仅关乎数字本身,更折射出体育测量标准的科学性、公众对运动员形象的想象,以及跨文化语境下的信息传播差异。

一、官方数据与民间争议的交织

根据国际篮联(FIBA)及美国职业篮球联赛(NBA)的官方记录,姚明的注册身高为2.26米(7英尺6英寸)。这一数据自2002年他以NBA状元身份登陆休斯顿后,便成为全球体育媒体的共识。中国国内早期报道中常出现“2.29米”的说法,甚至部分媒体在其青少年时期的身高时,曾用“13岁已达2米”强化其天赋的戏剧性。这种偏差源于多重因素:

1. 测量标准差异:NBA采用穿鞋身高,而国内业余体校通常测量赤足身高,两者差距可达2-3厘米;

2. 发育期波动:姚明在15-18岁期间经历快速生长期,不同阶段的测量结果可能被选择性引用;

3. 文化心理投射:在公众认知中,运动员的“巨人”形象常被符号化放大,导致数字被浪漫化演绎。

二、科学视角下的身高解析

从生物力学角度看,姚明的身高构成其竞技优势的核心。他的站立摸高达到2.92米,配合2.25米的臂展,使其在篮下形成天然的防守屏障。医学研究显示,姚明的骨骼生长轨迹异于常人:

值得注意的是,职业运动员的身高数据并非一成不变。NBA联盟每年会对球员进行体测复核,姚明在2005年的体测中显示身高微增至2.28米(穿鞋),这与其脊柱在长期训练中产生的适应性姿态调整有关。

三、身高争议背后的体育社会学

姚明的身高之谜,本质上是一场关于“真实性”与“象征性”的博弈。在中国体育文化中,运动员的身体数据常被赋予超越个体的意义。20世纪90年代,中国男篮为塑造国际竞争力,将选拔重心向“高大型”球员倾斜,姚明的身高因此成为国家体育战略成功的具象化符号。而在西方媒体叙事中,这一数据则被解构为东方神秘主义的隐喻,ESPN曾以“来自东方的宇宙高度”形容其球场统治力。

这种跨文化认知差异,在信息传播中被进一步放大。例如,西班牙媒体在报道2008年北京奥运会时,将姚明身高与西班牙男篮中锋保罗·加索尔对比,强调“14厘米差距象征两大文明的体格鸿沟”。此类话语既反映了体育竞技的直观对比,也暗含了文化身份建构的深层逻辑。

四、从数据到遗产:身高的竞技价值再审视

若将视角回归赛场,姚明的身高优势直接转化为多项历史级数据:NBA生涯场均19.0分、9.2篮板,以及83.3%的篮下命中率。但更具启示意义的是,他如何突破“笨重巨人”的刻板印象——通过开发17英尺跳投(2006-07赛季命中率41.3%)和策应传球(生涯场均1.6助攻),重新定义了中锋的技术边界。

超常身高亦是一把双刃剑。医学统计显示,身高超过2.20米的篮球运动员,职业生涯平均长度仅为6.2年(姚明实际生涯9年),其骨骼与关节承受的压力约为普通人的3倍。姚明在30岁时因连续应力性骨折退役,恰印证了这一残酷规律。

五、测量科学的进步与公众认知迭代

随着体育科技的发展,三维骨骼扫描、动态姿态分析等技术已能实现毫米级精度测量。2021年,国际篮联启用新的体测标准,要求运动员在裸足、直立、双足受力均衡状态下接受激光测量,最大限度消除误差。倘若此类技术早二十年普及,关于姚明身高的争议或将消弭于无形。

但对公众而言,数字的精确性或许并非终极追求。正如西班牙足球青训体系中“不以身高论天赋”的理念所揭示的(加泰罗尼亚地区1.7万青训球员中,6%身高不足1.70米),体育的真正魅力在于超越生理局限的人类潜能。姚明的遗产,早已不局限于某个具体数字,而在于他证明了一个黄种人能在世界最高篮球殿堂打破偏见、重塑规则。

当人们执着于探讨“2.26米还是2.29米”时,本质上是在追问一个更具普世意义的命题:我们如何以科学精神审视体育传奇,又在何种维度上接纳竞技英雄的不完美?姚明的身高数据或许永远存在小数点后的争议,但其用脚步丈量出的篮球疆域,早已跨越了地理与文化的边界,成为全球体育史册中无可争议的坐标。