在乒乓球的竞技舞台上,直拍与横拍的较量如同太极与西洋剑的对弈,既蕴含文化基因的碰撞,也体现技术演进的博弈。这两种握拍方式自诞生起便塑造了截然不同的战术体系,而它们的兴衰更迭更是折射出乒乓球运动发展的深层逻辑。

一、历史渊源:东西方智慧的竞技缩影

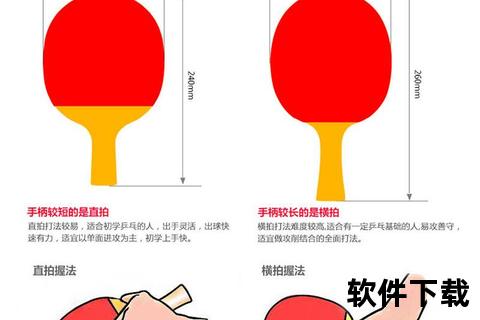

直拍握法起源于亚洲,与中国传统使用筷子的文化习惯一脉相承。早期乒乓球运动中,直拍凭借手指灵活、近台快攻的特性占据主导。20世纪50-90年代,中国选手刘国梁、马琳等人以直拍快攻结合推挡技术横扫世界乒坛,创造了“前三板定胜负”的黄金时代。这种打法强调战术变化与瞬间爆发力,如同中国武术中的短打技巧,以巧破力、以快制慢。

横拍则发端于欧洲,与刀叉握持方式形成呼应。其全面覆盖、力量传递的特点契合欧洲选手追求中远台对抗的战术思维。21世纪以来,随着弧圈球技术的发展,横拍选手如马龙、樊振东通过正反手均衡发力构建起攻防一体的技术体系,逐步成为国际主流。据统计,2024年全球顶级选手中横拍占比已达78%,而直拍选手仅占15%。

二、技术解剖:刀刃与盾牌的攻防博弈

(1)直拍的“手术刀式”精准打击

① 台内控制:手指微调可产生超过20种旋转变化,如马琳标志性的“魔鬼发球”曾让对手接发球失误率高达40%;

② 近台快攻:击球准备时间比横拍缩短0.2秒,许昕的正手爆冲速度可达112km/h;

③ 战术欺骗性:推挡与横打转换能制造节奏突变,王皓的“拧拉变线”技术至今仍是反手体系标杆。

① 反手覆盖面积仅38cm²,远低于横拍的52cm²,导致中远台相持胜率不足30%;

② 体能消耗比横拍高20%,多拍对抗中动作易变形。

(2)横拍的“机械化军团”全面压制

① 弧圈质量:樊振东的正手前冲弧圈旋转强度达62转/秒,远超直拍选手的48转/秒;

② 攻防转换:反手撕拉技术可覆盖70%台面,马龙的反手连续进攻成功率高达85%;

③ 器材红利:碳纤维底板使击球力量传递效率提升18%,更适合现代塑料球时代。

① 处理台内小球需多移动1.2-1.5米,导致被直拍选手调动时失分率增加25%;

② 发球旋转强度比直拍弱15%-20%,前三板主动权易丧失。

三、战术适配:从基因到场景的选择密码

直拍适用场景解析:

横拍培养路径指南:

四、未来演进:技术融合下的生存革命

直拍并未如预言般消亡,而是通过横打技术革新开辟新路径。许昕的“远台艺术家”打法将传统直拍控制力与横拍弧圈结合,中远台对拉胜率提升至55%。器材领域,红双喜特制“龙焱”底板通过7层纯木+2层碳纱结构,使直拍反手横打速度提升19%。

横拍则向智能化训练方向发展,德国国家队引入AI轨迹分析系统,可实时计算横拍选手的击球角度偏差,将技术动作优化精确到0.1°。这种“数字横拍”模式使波尔的战术执行效率提升37%。

超越胜负的乒乓哲学

直拍与横拍的对抗本质是人体工程学与运动力学的永恒课题。当王楚钦用横拍打出直拍式的台内挑打,当林昀儒以直拍完成横拍化的反手暴冲,两种流派的边界正在消融。或许未来的终极答案,就藏在这看似对立却又彼此滋养的技术融合之中。