NBA球员的合同不仅是球队构建阵容的核心工具,更是联盟商业规则与竞技博弈的综合体现。从薪资结构的精密设计到条款细节的博弈,再到交易市场中的连锁反应,每一份合同背后都隐藏着复杂的策略与风险。以下将从薪资框架、年限条款、交易逻辑三个维度展开深度解析。

一、薪资结构:规则与限制的博弈

NBA的薪资体系以工资帽(Salary Cap)为核心,其数额基于联盟前一年总收入的48%均分至30支球队,2025年预计达到1.34亿美元。工资帽的存在旨在平衡竞争,但实际操作中衍生出多层规则:

1. 薪金对等原则:超帽球队交易时,转入球员年薪需低于转出球员的125%+10万美元。例如,球队A送出2000万年薪球员,最多可换回2500万(2000×125%+10万)薪资的球员组合。

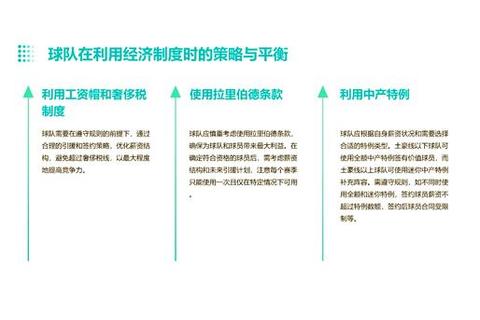

2. 特例条款(Exception):允许球队突破工资帽限制,常见类型包括:

这些特例成为超帽球队续约核心球员或补强的关键工具。例如,湖人曾利用纳什的伤病特例获得485万美元的薪资空间。

二、年限条款:合同弹性的双刃剑

合同年限与选项条款直接影响球员流动性和球队风险控制,常见类型包括:

1. 球队选项(Team Option):

2. 球员选项(Player Option):赋予球员提前跳出合同的主动权,常见于巨星合约。例如,詹姆斯在骑士2.0时期频繁使用“1+1”短约,以保持灵活性并施压管理层补强。

3. 提前终止选项(Early Termination Option):仅限5年及以上合同,且仅适用于母队续约的新秀球员。此条款罕见,但曾用于德里克-罗斯的续约谈判中。

典型案例:恩比德2025年赛季报销,但其合同至2029年均为全额保障,且2028-29赛季含6910万美元球员选项,占工资帽33.6%。此类长约虽锁定核心,但也可能因伤病成为沉重负担。

三、交易影响:规则漏洞与策略博弈

球员合同的设计直接影响交易市场的活跃度,核心逻辑包括:

1. 先签后换(Sign-and-Trade):允许超帽球队通过续约自由球员后交易,换取资产而非白白流失。例如,2019年勇士通过先签后换得到拉塞尔,为后续交易维金斯铺路。此操作需满足薪资匹配原则,且新合同至少三年(第三年不可为选项年)。

2. 交易特例(Trade Exception):作为“信用点”平衡薪资差额。例如,掘金曾用坎比交易获得1000万美元特例,用于后续引援。

3. 不可交易条款(No-Traded Clause):仅科比、诺维茨基等6人曾拥有,赋予球员否决交易的权力。

新劳资协议的影响:2025年第二土豪线(约1.89亿美元)限制超支球队的交易灵活性。例如,雄鹿因超线无法通过交易补强,被迫依赖现有阵容。受限制自由球员(RFA)规则要求母队匹配合同时需在7天内完成,否则球员流失。

四、风险案例与未来趋势

1. 垃圾合同陷阱:托拜厄斯-哈里斯5年1.8亿合同(场均14.8分)与西蒙斯5年1.7亿合同(场均6.9分)成为球队薪资包袱的典型。

2. 条款创新:如“36岁条款”将高龄球员后续薪资平摊至前期,缓解球队薪资压力。科比曾借此与湖人续约,避免加重奢侈税。

3. 数据驱动谈判:球员表现与合同价值的量化评估(如PER、WS等)逐渐成为谈判核心,减少感性决策风险。

未来,随着工资帽持续上涨与转播合同红利释放,长约顶薪化、选项条款复杂化将成为趋势,而伤病保险条款与绩效激励条款可能被更多纳入合同设计。

NBA球员合同是规则、商业与竞技的精密平衡,每一笔签约都需权衡即时战力与长期风险。球队经理需精通劳资协议细节,利用特例与条款构建竞争力;球员则需在保障与灵活性间寻找最优解。这一博弈过程,正是NBA作为商业体育联盟的核心魅力所在。