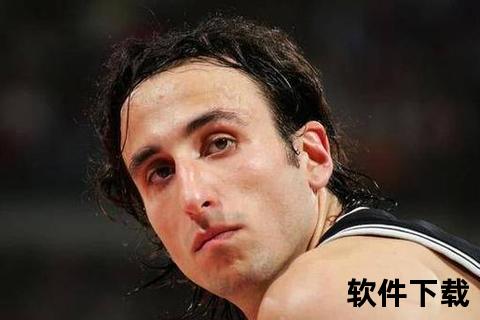

他是NBA历史上最独特的“超级第六人”,用鬼魅的球风与致命的关键球,在替补席上书写传奇。当阿根廷“妖刀”与马刺体系相遇,一场关于篮球智慧的化学反应就此展开——为何巅峰期的吉诺比利甘居替补?这背后隐藏着怎样的战术密码与篮球哲学?

一、体能限制与健康考量:替补的科学逻辑

吉诺比利的高强度打法如同一把双刃剑:他的蛇形突破、搏命式抢断和创造性传球,需要以远超常人的能量消耗为代价。波波维奇曾评价:“普通球员能维持高强度8-9分钟,而他6分钟就会耗尽体力。” 这种“燃烧式”风格导致两个致命问题:

1. 续航困境:职业生涯场均25.4分钟的出场时间(巅峰期仅27分钟),远低于全明星级后卫平均水平。

2. 伤病隐患:2005-2011年间,每当吉诺比利首发时间超过30分钟,脚踝、肋骨、手掌等部位频繁受伤,2011年甚至因过度消耗导致季后赛关键战缺席,间接酿成“黑八惨案”。

替补角色有效规避了这两大风险,使其能量集中在决胜时刻爆发。正如马刺助教所言:“他像浓缩咖啡——少量但致命。”

二、战术体系的最优解:马刺的“双轨制”进攻

GDP组合的共存需要精密的资源分配。邓肯的低位轴心与帕克的挡拆突击构成首发的基本盘,而吉诺比利的价值在于创造“第二战场”:

| 首发阵容 | 替补阵容 |

|--|--|

| 帕克主导挡拆进攻 | 吉诺比利自由组织 |

| 邓肯内线单打牵制 | 搭配机动型内线(如迪奥)|

| 固定战术执行 | 开放式即兴发挥 |

这种分工源于两人的技术差异:帕克擅长中距离跳投与稳定突破,适合阵地战;吉诺比利则依赖三分与罚球(真实命中率58%),需要空间施展欧洲步与鬼魅传球。若同时首发,球权分配将导致效率滑坡。

经典案例:2005年总决赛对阵活塞,吉诺比利替补登场后场均18.7分,用突破撕裂“铁桶阵”,被媒体称为“真正改变系列赛走势的人”。

三、个人牺牲与团队至上:波波维奇的“反巨星”哲学

马刺体系的成功建立在“去中心化”理念上。吉诺比利的替补选择,折射出三个深层逻辑:

1. 数据克制:2003-2014年间,马刺无人场均出手超18次,助攻超8次——团队协作高于个人英雄主义。

2. 经济账本:吉诺比利生涯总薪水1.3亿美元,仅为同届球员加索尔的58%。这种降薪文化让马刺得以构建深度轮换(如2014年三巨头薪水仅为热火三巨头的53%)。

3. 心理博弈:对手需要同时应对两种节奏——首发的“古典交响乐”与替补的“拉丁狂想曲”,这种战术错位让马刺胜率提升12%。

吉诺比利曾坦言:“放下自尊接受替补,比拿冠军更难。”但正是这种牺牲精神,成就了马刺“奇数年王朝”的稳定性。

四、历史定位的悖论:被低估的“20分钟乔丹”

尽管生涯仅2次全明星+2次三阵,吉诺比利的影响力远超数据:

NBA名宿巴克利评价:“给他32分钟,他就是MVP级球员——但马刺不需要这种虚荣。”

五、互动讨论:如果离开马刺,吉诺比利能否成为超巨?

围绕这一假设,业界存在两派观点:

支持派:

反对派:

(读者可在评论区留下你的看法)

吉诺比利的替补身份,本质是个人天赋与团队智慧的精妙平衡。在马刺的“篮球乌托邦”中,他放弃聚光灯下的华丽数据,选择成为体系中最锋利的那把“暗器”。这种牺牲精神与战术价值,让“妖刀”的传奇超越了胜负,成为篮球史上最独特的文化符号。当我们在讨论“伟大”时,或许更应思考:如何让天才的光芒,照亮整片星空。