在篮球世界的浩瀚星河中,一个数字与一位传奇的名字永远交织——24号与科比·布莱恩特。这个号码不仅是球衣上的标识,更是一种精神的图腾,承载着从青涩到成熟、从锋芒毕露到智慧沉淀的蜕变轨迹,也象征着一种超越竞技、直抵人心的文化力量。它如同一把钥匙,开启了理解科比职业生涯与篮球哲学的大门。

一、数字背后的多重隐喻:从个人选择到精神觉醒

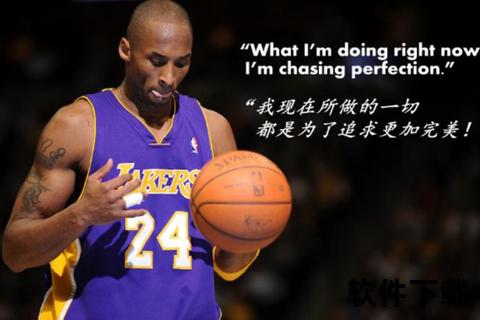

科比的24号球衣绝非偶然的符号,而是一场精心设计的自我革命。2006年,当科比决定脱下陪伴自己十年的8号球衣时,外界曾以“挑战乔丹23号”的猜测解读这一行为。但更深层的动机,藏匿于他对时间与生命的哲思——“24小时不够用”的宣言,揭示了其将篮球视为生命全情投入的信仰。每一天的24小时,成为他打磨技术、研究对手、反思比赛的刻度,正如他在纪录片《缪斯》中所言:“如果有一天你发现我不再执着,那意味着我已停止呼吸。”

与此24号也暗含着对职业生涯阶段的隐喻。8号时期的科比是天赋的暴风——三连冠的荣耀、单场81分的疯狂、与奥尼尔的恩怨纠葛,无不彰显着少年意气的炽烈;而24号则象征着从“得分机器”到“战术大脑”的升华。2008年总决赛败北凯尔特人后,科比开始主动调整进攻选择,在2009-2010年两连冠期间,他的助攻率提升至生涯巅峰,甚至在与太阳的西部决赛中送出13次助攻,彻底撕掉“独狼”标签。

二、从孤胆英雄到团队图腾:24号的战术哲学

穿上24号球衣的科比,完成了从“湖人王牌”到“体系核心”的蜕变。2008年加索尔的加盟成为关键转折,科比开始将三角进攻的精髓与个人能力深度融合。在菲尔·杰克逊的战术板上,他既是终结点,也是发起点:2010年总决赛抢七大战,科比在手指韧带撕裂的情况下,以15次助攻激活加索尔、阿泰斯特等队友,用“非典型”方式终结比赛。这种转变背后,是24号时期科比对篮球本质的深刻理解——“胜利不是一个人的独舞,而是一群人的交响。”

数据印证了这一进化:8号科比场均助攻4.5次,24号时期升至5.0次;关键时刻传球比例从18%提升至32%。更值得玩味的是防守端的变化:尽管生涯12次最佳防守阵容中有9次属于8号时期,但24号阶段的他更擅长用预判和站位弥补体能下降,2012年对阵雷霆的系列赛中,他对杜兰特的“心理博弈式防守”成为教科书案例。

三、曼巴精神的全球辐射:从球场到文化的符号嬗变

科比的24号早已超越体育范畴,演变为一种文化现象。在NBA,独行侠队退役24号球衣的举动,打破了“只为效力球员退役号码”的传统,库班称其为“对伟大对手的最高致敬”;在网坛,德约科维奇夺得第24座大满贯后,身着印有科比24号球衣的T恤,将“曼巴精神”与“永不言弃”的体育精神跨领域联结。这些事件证明,24号已成为奋斗者共享的精神密码。

这种文化渗透更体现在商业与艺术领域。耐克以24号为灵感推出“黑曼巴”系列,将球鞋设计融入蛇鳞纹理;艺术家将24号球衣装裱成纪念装置,使其成为收藏市场的“精神硬通货”。甚至在日本漫画《黑子的篮球》中,主角赤司征十郎的“绝对领袖”形象,也被粉丝视为对24号科比的二次元投射。

四、永恒传承:24号如何重塑篮球教育

科比离世后,24号的故事仍在续写。在青少年训练营中,教练们用“24秒进攻时间”类比科比的效率哲学:如何在有限时间内做出最优决策;在商学院案例库,“24号领导力”被拆解为“目标偏执(Mamba Mentality)”“细节掌控(Film Study Discipline)”“逆境抗压(Clutch Gene)”三大模块,成为企业管理的跨界教材。

更具启示性的是,24号重新定义了“传奇”的内涵。当东契奇、塔图姆等新生代球星选择24号时,他们继承的不仅是号码,更是一种“将极致追求制度化”的职业态度——正如科比训练师回忆:“他会在凌晨三点群发战术分析视频,标注每个队友的跑位误差厘米数。”这种对完美的病态苛求,让24号始终与“卓越”同义。

永不落幕的24小时

科比的24号球衣高悬于斯台普斯中心穹顶,但这个数字的故事远未终结。它提醒着每个热爱篮球的人:伟大不是天赋的馈赠,而是24小时乘以365天的淬炼;传奇不是历史的标本,而是持续生长的精神物种。当新一代球员在关键时刻披上24号战袍,当球迷高喊“Mamba Forever”时,篮球世界的时针永远定格在科比按下“永动机”开关的那一刻——那里有最纯粹的热爱,最极致的追求,以及永不褪色的曼巴魂。